新型コロナウイルスパンデミックと国際関係

神谷万丈

防衛大学校教授

はじめに

新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミックは現在進行中の出来事である。それが国際関係にいかなる影響を及ぼすのかは今後の事態の展開によるところが大きく、現時点では不確定要素が多い。にもかかわらず、世界でも日本でも、多くの論者がCOVID-19は国際関係のあり方を大きく変えつつあると主張している。

確かに、2020年8月初頭の国際関係を2020年初めのそれと比べてみると、端倪すべからざる変化がみられることは間違いない。この数ヶ月の間に、世界の多くの国が、生産・供給システムにおける中国への依存度の高さを問題視し、その見直しを急ぐようになった。国際的相互依存の進展の中で、モノ、カネ、ヒト、情報の国境を越えた流れが加速度的に増大した結果、国境の不浸透性は低下しかつてのような「固い殻」ではなくなったと言われてきたが、COVID-19への対応のために世界の多くの国が他国民の入国制限措置を発動し1、国境は少なくともヒトの移動については「固さ」を取り戻した。グローバル化にもかつてない逆風が吹くようになった。ジョージ・W・ブッシュ大統領のスピーチライターを務めたことのあるデーヴィド・フラムは、各国が設けているヒトとモノの移動に対する障壁は第2次世界大戦以来みられなかったものであり、米国とカナダ、メキシコとの国境は戦時中も開いていたが今は閉じられていることなどが示すように、ある意味では戦時中よりも高いものとなっていると述べている。そして、各国政府はこうした措置が一時的なものであり、グローバル化は当面停止されているだけであると主張しているが、「今日の緊急措置が明日の制度化されたルールへと強化され、旅行、貿易、投資を妨げ続ける障壁となる危険は高」く、「ほどなく、われわれは、各国がコストや合理性を問わずにできるだけ多くのことを自力で行なおうとする時代に逆戻りするかもしれない」と懸念を表明している2。

しかし、これらの変化は、国際関係のあり方が以前と全く異なるものに転換したことを意味するものではない。変化の本質は、むしろ過去への回帰とでもいうべきものである。第2次世界大戦以降の世界では、相互依存の劇的な進展により、国際関係の様相はそれ以前とは大きく異なったものになったとの見方が拡がっていた。国家の運命は他国のそれと離れ難く結びつくようになり、一国だけでできることには限界が大きくなった。ヒト、モノ、カネ、情報の国境を越えた行き来が激増した結果、国々は強く結びつき合うようになり、国家はそうした結びつきを前提に国益を定義し直し、行動を変化させてきている。主権や軍事力を軸に展開されてきた従来型の国際関係は後退し、国家が他国との相互信頼や協調を重視せざるを得ないような国際状況が徐々に出現してきている。

そうした認識が強まる中で、われわれは、相互依存が進んだ世界でも国際関係の最も本質的な特徴は変化していないという点を見失いがちになっていたのではないか。国際社会が中央政府を欠いたアナーキーの状況にあり、国家は究極的には自らの安全や繁栄を自らの手で守るしかないということが忘れられがちになっていたのではないか。主権や軍事力を軸に展開されてきた従来型の国際関係の後退も、世界全体で均一に起こっている現象ではなく、リベラル・デモクラシー諸国を中心とする圏域ではそうした変化が進んでいる一方で、地球上には従来通りに主権や軍事力を重視する国家も相当数存在しているのであるという現実が、軽視されがちであったのではないか3。

COVID-19パンデミックがもたらしつつある国際関係の変化とは、国際関係が今だかつてみられなかったような特徴を示すようになったということではなく、こうした忘れられかけていた国際関係の本質の再浮上、再顕在化として理解することができる。言い換えると、「コロナ後」の世界が、われわれが2020年の初めまで長年にわたり慣れ親しんでいた「コロナ前」の世界と異なったものになるであろうとの予測はおそらく正しいが、そこに過去にはなかった全く新しい世界が展開するわけではない。以下、分析を試みたい。

1. 新型コロナウイルスパンデミック下の国際関係

(1)自助の必要性の再認識

今回のパンデミックが世界にもたらしつつある大きな「変化」の一つは、多くの国で国際社会における自助(self-help)の必要性が再認識されるようになってきていることである。

世界を突如襲ったこの危機に対して、すぐに明らかになったのは、国際協調が、世界的な危機の状況でいかに脆いものであるかということであった。相互依存や相互浸透の進む世界での国際的な諸問題の解決に大きな役割を果たすと考えられていた国際機関は、期待はずれの動きしかできないことが白日の下にさらされた。特に世界を失望させたのは、世界保健機関(WHO)の無力さであった。WHOは、習近平中国国家主席がCOVID-19の発生源である武漢を初めて訪れ、中国が事態を収束させたとのメッセージを発した翌日の2020年3月11日までCOVID-19がパンデミックになっていることを宣言せず、中国の意向に忖度したのではないかとの批判を世界から広く浴びた。ウイルス感染の状況について、各国の対応の指針となるような情報やアドバイスを効果的に提供できず、感染の拡大を防ぐ防波堤の機能をほとんど果たせていない。

世界的な大国が危機に立ち向かう国際協調を主導するという期待も裏切られた。米国は、長く世界的な世界の三大感染症といわれるHIV/エイズ、結核、マラリアとの闘いにおける最大のドナー国であったし4、2014年の西アフリカでのエボラ出血熱の大流行に際しても、米国のリーダーシップが国際協調を主導した。だが、今回の危機に際し、ドナルド・トランプ(Donald J. Trump)政権下の米国は「アメリカ・ファースト」の旗を降ろさず、中国との対決姿勢を強めている。

中国は、レトリックのレベルでは、COVID-19 パンデミックに対応するための国際協調の必要性を強調し、そうした協調を主導するのが大国である中国の責任であると表明している。そして、そうした国際協調を促進するためには、各国間の相互信頼と相互理解が不可欠であると強調している。だが、実際の中国の行動は、こうしたことばと矛盾したものである。中国は、世界が自国を起源とするパンデミックに苦しむ中で、一方的な主張に基づく狭い国益の追求を、南シナ海、東シナ海、中印国境、ブータン東部などで顕著に強化し、国際社会からの反発や批判を招いている。世界は、中国のリーダーシップが米国の穴を埋めることも期待できない状況にある。

そうした中で、世界では、国際社会における自助の必要性があらためて認識される流れが生まれつつあるようにみえる。

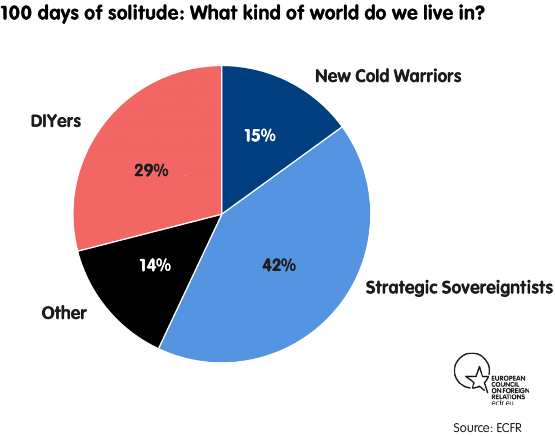

たとえば、欧州国際関係評議会(European Council on Foreign Relations [ECFR])が2020年4月下旬から5月初頭にかけて実施した国際世論調査の結果は、こうした傾向を明確に示している5。この調査は、ヨーロッパ連合(EU)の人口、国内総生産(GDP)のそれぞれ2/3以上を占めるブルガリア、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの9カ国の1万1千人を対象に行われた、相当に大規模なものである。図1は、この調査における回答者が、現在自分がどのような世界に生きていると感じているかをまとめたものであるが、大半の回答者が、程度の差こそあれ国際社会における自助の必要性を意識するようになっていることが読みとれる。

(図1)

まず、29%の回答者は、今や自分たちが、全ての国々が自分のことは自分でしなければならない世界に生きていると考えている。"DIYers"(「自分のことは自分でしよう」派)と名付けられたこのグループは、最も明確かつ単純に、国際社会における自助の必要性を意識し、ヨーロッパの連帯さえも重視できないと考える人々である。次に、15%の回答者は、今や自分たちが、米国をリーダーとする自由世界と中国をリーダーとしロシア、イランなどを含む「専制枢軸」に分かれた2極世界に生きていると考えているという。"New Cold Warriors"(「新冷戦戦士」派)と呼ばれるこのグループは、自分たちヨーロッパを自由世界の一員と位置づけ、自由世界の国々は「専制枢軸」の国々に頼らずに生きていかなければならないとみていると考えられる。したがって、このグループは、中国を含めた「専制枢軸」からの自由世界の国々の自助の必要性を意識している人々であるということができる。

回答者の中で最も多かったのが、米中に圧迫された世界において欧州が自らの価値を守るためには、グローバルな多国間制度に頼るよりもヨーロッパの「戦略的主権」を強化する必要があると考える人々であった。彼らは、ヨーロッパの戦略的主権を強化するためには、EUの連帯強化が必要であると考える。"Strategic Sovereigntists"(「戦略的主権主義者」派)と名付けられたこのグループは、一見したところでは自助よりも国際協調を重視しているかのようにみえる。だが、彼らが必要と感じているのがあくまでもEUの連帯であり、グローバルな多国間制度への依存は望ましくないとされている点に留意する必要がある。「戦略的主権」の強化とは、外部のアクターの影響からの自らの自立性の強化を意味する語である。すなわち、「戦略的主権主義者」とは、自立したヨーロッパを実現するためにEUの結束は強化する必要があるが、EUを越えたグローバルな国際協調には懐疑的で、「ヨーロッパのことはヨーロッパで」すべきであると考えている人々なのである。

このように、欧州国際関係評議会によるこの世論調査では、「自分のことは自分でしよう」派、「新冷戦戦士」派、「戦略的主権主義者」派を合わせた回答者の圧倒的多数(86%)が、何らかの形で国際社会における自助の必要性を強く意識するようになっていることを示している。これまで世界における国際協調の流れの先頭に立ってきたヨーロッパにおいてさえもこうした傾向がみられることは、注目すべきであろう。

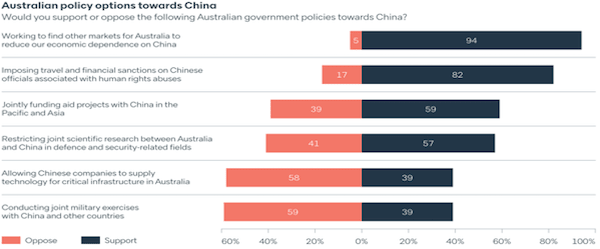

オーストラリアでの最近の世論調査でも、類似した傾向が示された。ローウィー研究所が2020年3月16日から29日にかけて実施したオーストラリア人の世界に対する態度を問う年次世論調査(Lowy Institute Poll)において、94%もの回答者が、オーストラリア政府が「中国への経済的依存を減らすために他の市場を見出すべく努力する」政策をとることを支持すると答えたのである(図2)6。94%という数字は、「Lowy Institute Pollの歴史における[回答者が示した]合意の値として最大」であり、2019年の年次調査で74%の回答者がオーストラリアは中国に経済的に依存し過ぎていると答えていたことを考慮に入れても、オーストラリア人の間に中国との関係を精査しようとする姿勢が強まっていることを示しているものと解釈できる7。

(図2)

オーストラリアのある政府関係者は、こうした世論の変化の背景には、新型コロナ危機をきっかけに自国の経済的自律性への関心が高まっていることがあると述べた8。オーストラリア放送協会(ABC)は4月1日の報道で、新型コロナ危機によってグローバリゼーションはこれまでと同じというわけにはいかなくなるであろうとの観測を示しつつ、「危機が和らいだ時、諸国は経済的な自己充足性(economic self-sufficiency)・・・への関心を再生させつつ、緊急事態において二度と輸入に頼らなくてよいように再建を図りたいと考えるであろう」と述べた9。オーストラリアのスコット・モリソン(Scott Morrison)首相は最近、同国が「経済的主権」を守る必要性を強調しているが10、シドニー工科大学のウォーレン・ホーガン(Warren Hogan)教授は、首相が意味しているのは自己充足性であると分析している11。

インドでも、ナレンドラ・モディ(Narendra Modi)首相が2020年5月12日に行った国民向け演説の中で、新型コロナ危機を乗り越えて21世紀を「インドのための世紀」とするためには、「今日の世界の状況は、『自立的なインド(self-reliant India)』だけが唯一の道であることをわれわれに教えている」と強調した。モディ首相は、演説の中で「自立的」ということばを17回も使用し、インド人の強い意志によって「インドは自己充足的(self-sufficient)になれる」と国民を鼓舞した12。

(2)対中認識の悪化

国際社会における自助の必要性の再認識と並行して新型コロナ下の世界で進んでいるのは、リベラルデモクラシー諸国を中心にした対中認識の悪化である。

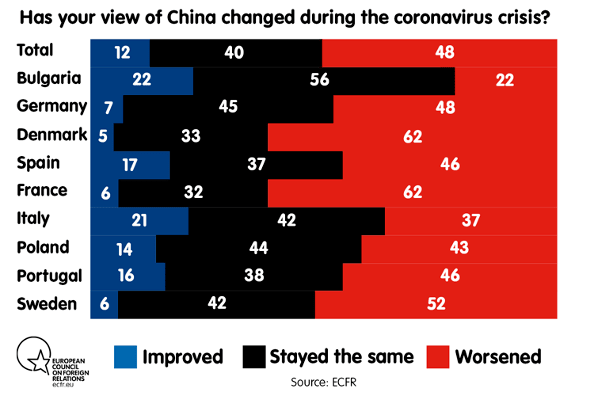

先に挙げたECFRによる国際世論調査の結果によれば、EUの人口とGDPの2/3を占める9カ国のうち、ブルガリアをやや例外として8カ国で、新型コロナウイルス危機の発生後に顕著な対中認識の悪化がみられる(図3)。フランスとデンマークでの62%という数字を筆頭に、対中感情が「悪化した」との答えは全回答者の半数近く(48%)にのぼった。ECFRの報告書は、その原因について、新型コロナウイルスの起源が中国であったことに加え、中国が危機への対応において「偽情報、弱い者いじめ、医療用品の供給差し止め」をかざして他国に攻撃的な姿勢をみせたことにありそうであると分析している13。

(図3)

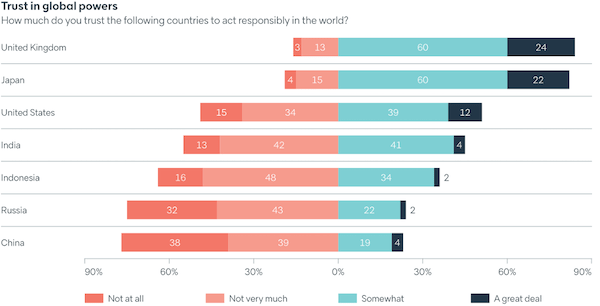

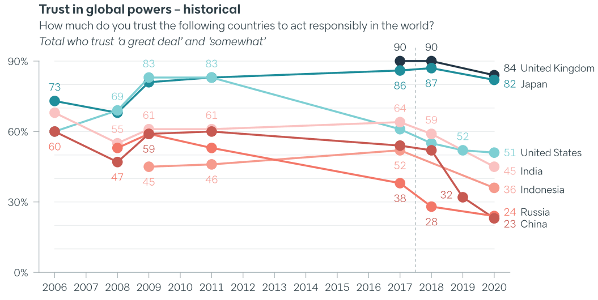

同様の対中認識の悪化はオーストラリアでも明らかである。先に挙げたローウィー研究所の2020年3月の世論調査では、中国が「世界で責任ある行動をとる」かどうかという点に関するオーストラリア人の信頼は、「大いに(a great deal)」と「ある程度(somewhat)」を合わせても23%にとどまった(図4)。これは、前回の2019年調査からでも9%の下落であり、2018年調査では肯定的回答が52%にのぼっていたのと比較すると半減以上である14。報告書は、この対中不信の増大は同研究所が翌4月14日から27日にかけて実施した「COVID世論調査(COVIDpoll)にさらに反映されていると述べる15。「COVID世論調査」によれば、3036名の回答者のうち中国が新型コロナウイルス感染症の大流行に「とてもよく(very well)」対処していると答えた者は6%にすぎず、「まあまあよく(fairly well)」対処していると答えた者(25%)を合わせても31%にすぎなかった16。また、この調査では、68%の回答者が、新型コロナウイルス感染症の大流行を考えた時、中国の権威主義的な一党制の統治システムに対する好意の度合いが下がった(less favourable)と答えているのである17。

(図4)

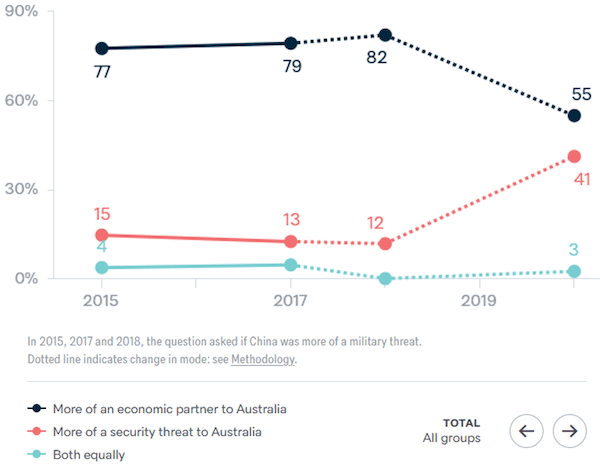

ローウィー研究所の2020年3月の調査では、オーストラリア人が中国の脅威に対してより敏感になっていることもうかがえる。この調査によれば、オーストラリア人は依然として中国を経済的パートナーとみる傾向を失ってはいない。しかし、中国をオーストラリアにとって安全保障上の脅威であるよりも経済的パートナーであるとみる回答者は前回同様の質問がなされた2018年の82%から2020年には55%に下落し、2018年には12%しかいなかった経済的パートナーであるよりも安全保障上の脅威であるとみる回答者が、2020年には41%にまで増えているのである(図5)18。

(図5)

さらにインドでも、もともとあった中国に対する懐疑的な見方が、中国の今回のパンデミックの取り扱いをみてさらに強化されたとの、ブルッキングス研究所インドプロジェクトのタンヴィ・マダン(Tanvi Madan)ディレクターの分析が出されている19。

以上の観察から、新型コロナ危機への中国の対応をみて、少なくとも相当数のリベラルデモクラシー諸国で対中認識が悪化していることがうかがえる。

(3)同時にみられる対米認識の悪化

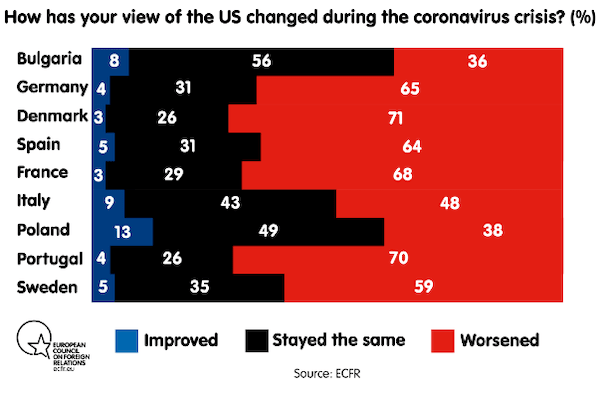

しかし、世界で悪化しているのは対中認識だけではない。対米認識もまた悪化が顕著である。ECFRの調査は、調査対象となったEU9カ国の全てにおいて、新型コロナウイルス危機の発生後対米認識が例外なく程度の差こそあれ大きく悪化したことを示している(図6)。

(図6)

ローウィー研究所の調査の結果は、オーストラリアでもEU諸国ほどではないが対米認識が相当に悪化していることを示している。先に示した図4によれば、米国が「世界で責任ある行動をとる」かどうかに関するオーストラリア人の信頼は、「大いに(a great deal)」と「ある程度(somewhat)」を合わせると51%と過半数には達したものの、信頼しない者(「全く[not at all]」と「あまり[not very much]」を合わせて)の49%と拮抗した。図7が示すように、ローウィー研究所の年次調査における米国を信頼する回答者の割合は、2009年と2011年の調査での83%から顕著な落ち込みをみせており、トランプ政権が発足した2017年の調査での61%と比較しても、2020年調査では10%の減少となっている。

(図7)

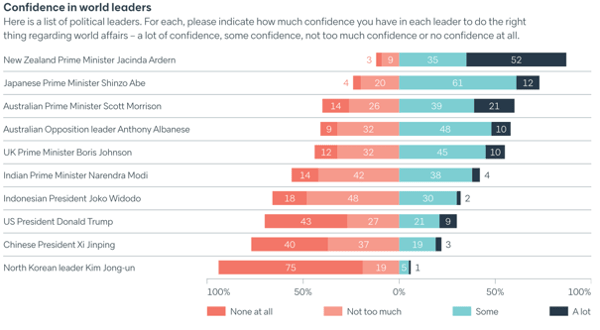

同じ調査は、各国の指導者が世界の問題に関して正しいことをするかどうかについての、習近平主席とトランプ大統領に対するオーストラリア人の信頼がきわめて低いことも示している(図8)。

(図8)

以上の観察から、新型コロナ危機の中で、少なくとも相当数のリベラルデモクラシー諸国で対中認識と同時に対米認識も悪化していることが明らかである

(4)米国における対中警戒論の強まりと、その結果としての米中対立の激化

こうした中で、米国においても対中感情が悪化し、米中対立の激化につながっている。中国側には新型コロナ危機で打撃を受けた経済の立て直しのために決定的な米国との対立は避けたいとの本音があるとみられるが20、米国では、2020年11月の大統領選挙の選挙戦の中で、トランプ現政権もジョー・バイデン(Joe Biden)陣営も、対中強硬路線を競い合うかのような姿勢をとっており21、超党派的な米中対立の構図が強まってきている。

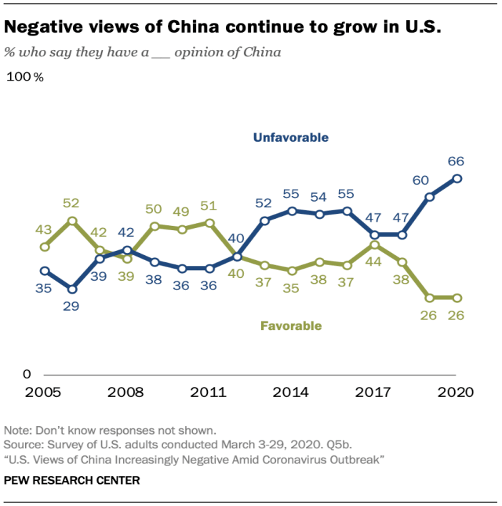

その背景にあるのが、米国国民の間での対中警戒論の顕著な悪化である。ピュー・リサーチセンターが2020年3月3日から29日にかけて実施した米国人の中国に対する見方に関する世論調査によれば、1000人の回答者のうち、中国に対する見方が好意的(favorable)であると答えた者が26%であったのに対し、好意的ではない(unfavorable)と答えた者は66%と、2005年の調査開始以来最も高い数値を記録した(図9)22。

(図9)

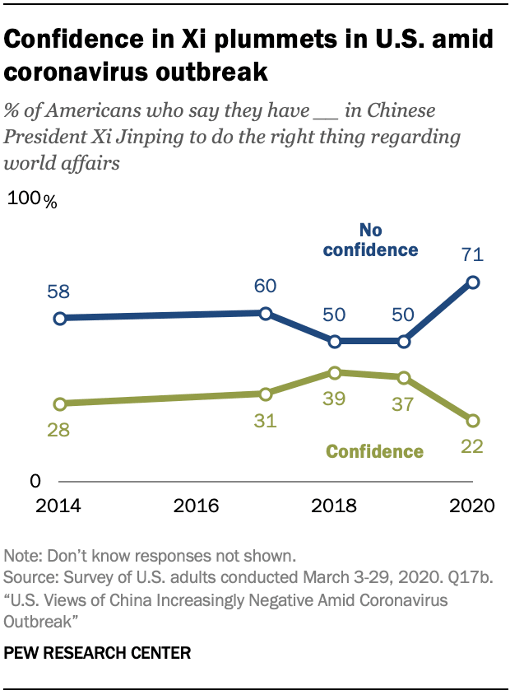

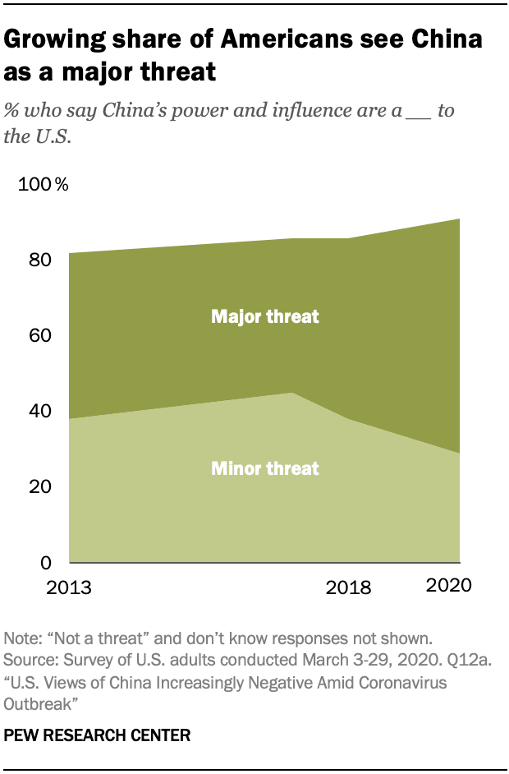

また、この調査では、習近平中国国家主席に対する信頼も同様にきわめて低く、信頼しないとの回答が昨年の調査から20%も急増して71%に達したことが示された(図10)。さらに、約9割の米国国民が中国のパワーと影響を脅威とみていることも明らかになった。9割という割合自体は、前回同じ質問がなされた2018年調査とほぼ同じであるが、中国のパワーと影響を米国にとっての「重大な脅威(major threat)」とみる者の割合が、2018年の48%から62%と顕著に増加したことが注目される(図11)。

この調査では、米国が世界のリーダーである方が、中国が世界のリーダーであるよりも世界にとってより良いとの回答が91%にのぼっている。これらの結果から、米国国民の大多数が今なお米国のグローバルなリーダーシップを維持したいと考えており、それに対する中国の脅威がますます深刻になっているとみていることが読みとれる。

(図10)

(図11)

2. 変化の根底にある国際関係の基本的性質の継続性

以上みてきたように、2020年8月初頭の国際関係が2020年初めのそれとは大きく異なったものになってきていることは間違いない。だが、冒頭で述べたように、これらの変化は、国際関係の基本的性質自体が新たなものに転換しつつあることを意味するものではない。この数カ月の世界にみられる国際関係の激変は、過去数十年の国際的相互依存の進展によっても国際関係の基本的性質は多くの点で変化していなかったのであるという事実をわれわれにつきつけるものであったといえる。

(1)自助の必要性の認識

まず、国家には自助が必要であるとの認識は、国際社会では決して新しいものではない。それは、伝統的な国際政治学では常識とされてきた考え方であった。

国際社会は中央政府を欠いたアナーキーの状態にあるため、国家は、自己の生存や繁栄が脅かされても、あるいは自己の権利が不当に侵害されても、上位主体による救済を期待できない。そのため、各国は原則として、いざという時には自らの手で自らの主権や独立や繁栄を守る必要がある。国際政治学において長く主流の位置を占めてきたリアリズム学派の世界観はこうした認識に基づいており、リアリズム学派に対する最も有力な対抗学派と目されてきたリベラリズム学派も、この見方を基本的に共有してきた。

しかし、20世紀後半以降の世界では、相互依存の進展と深化につれて、経済を中心とする非軍事的領域においては、自助を目指すよりも相互依存という状況に基づいて他国との協調をできるだけ促進することが国家により多くの利益をもたらすという考え方が中心になっていた。軍事分野は別として、非軍事分野で自助を強調するのは時代遅れの発想であるとみる傾向が強まっていたのである。

だが、今回の危機に際しての中国のふるまいが、そうした傾向にブレーキをかけた。情報開示の遅れをはじめ、中国のCOVID-19への初期的対応が適切ではなく、その原因の少なからぬ部分が中国の政治体制にあるとの見方が世界に拡がったことや、世界が中国を起源とするパンデミックに苦しむ中で、中国が一方的な主張に基づく狭い国益の追求を各地でむしろ強化していることなどから、そのような国に経済面で深く依存し続けることが適切なのかどうかが、多くの国によって問われることになったのである。COVID-19パンデミックは、世界の多くの国々の人々に、多年にわたり軽視されてきた非軍事分野における自助の必要性、あるいは他国に依存し過ぎることの危険性を、思い出させ再認識させた出来事であったといえる。

(2)相互依存のマイナス面に対する認識

経済面を含めた国家にとっての自助の必要性へのにわかな関心の高まりの背景には、相互依存の――特に中国との――のマイナス面に対する認識があることは明らかである。だが、相互依存が国家に利益だけではなくリスクをももたらすものであるとの考え方自体は、決して新しいものではない。

ロバート・コヘイン(Robert O. Keohane)とジョセフ・ナイ(Joseph S. Nye)は、1977年に刊行されたPower and Interdependence: World Politics in Transitionの中で、相互依存の「脆弱性(vulnerability)」を操作することで、政治的パワーが生み出され得ることを指摘した23。相互依存の脆弱性とは、世界のある場所での変化によってある主体(別の場所)にマイナスの影響(損害やコスト)がもたらされた場合、影響を受けた主体が何らかの政策的対応をとることによってそれをどこまで緩和できるか(損害をその主体にとっての許容範囲にどこまで近づけられるかの程度)を考えた時、緩和が難しければ難しいほど脆弱性が高い、とするものである。別の言い方をすれば、相互依存の「脆弱性」とは、ある国家にとってのある相互依存関係の「かけがえのなさ」の程度、あるいはある関係がどれほど「なくてはならない」ものなのかという程度を指すものといえる。ある国が他の国との間に「なくてはならない」度合いの高い、他の別のものではただちに代替することが難しいような相互依存関係が結ばれていれば結ばれているほど、その関係を相手国に操作された場合に相手国が自国に対して政治的パワーを発揮できる可能性があるというリスクが生じることになる。それがコヘインとナイのいう相互依存の「脆弱性」なのである。

COVID-19危機の下で多くの国が自助の必要性に目覚めたのは、多年にわたり相互依存のポジティヴな側面が重視される一方で軽視されてきたこうしたリスクの側面が再認識されたからであったとみるべきであろう。そのきっかけとして、特に、今回のパンデミックが世界の多くの国が薬品や医療用品等で中国に大きく依存していることを明らかにしたことで、こうした分野や経済、技術などで中国への依存が高まりすぎているのではないかという危惧が、世界の多くの国で高まったことを指摘できよう。

(3)世界のリーダーシップをとれる国が存在するための条件

国際社会は中央政府を欠いた状況にあるため、国益を異にする国家間の協調は容易ではない。だが、国際システムの運営に責任を持つ意思のある圧倒的な力を持つ大国が存在する時には、そのリーダーシップの下で困難が乗り越えられ、国際協調が実現しやすくなる。これもまた、伝統的な国際政治学の常識であった。

今回のCOVID-19危機に際しては、この常識の的確さが現実によって証明されたといえる。危機に立ち向かうための国際協調を主導できる大国が見当たらないために、協調はいっこうに実現していないのである。国際関係理論によれば、そうしたリーダー国が存在し、機能するためには三つの条件が揃う必要がある。第1に、リーダー国は、他の国を圧倒するほどのパワーを持っている必要がある。第2に、リーダー国は、その力を狭い利己的な国益の追求だけに使うのではなく、国際システムを安定させるための国際協調の主導にその力を用いる意思を持っている必要がある。第3に、その他の国々が、そのようなリーダー国のリーダーシップを承認してそれに従うフォロアーとなる意思を示さなければ、リーダーシップは有効に機能することができない24。

現在進行中の危機に対処するための国際協調を主導できる国があるとすれば、米国か中国しかないことは明らかである。だが、両者ともに、上の3条件を満たしていない。

米国は、依然として世界最大のパワーを有する国である。だが、トランプ大統領の登場以降はリーダーシップを発揮する意思に疑問符がつくようになり、それをみた他国が米国のフォロアーとなる意思を低下させる結果が生じてきていた。COVID-19パンデミックの発生後も、危機に対処するための国際的リーダーシップをとろうとしないまま、「アメリカ・ファースト」で行動し続けている。先にみた世論調査の結果は、こうした米国の姿勢をみて、他国の側の米国のフォロアーたろうとする意思がさらに弱まっていることを示すものである。

一方中国は、パワーの面で依然として世界最強ではないが、米国に迫ってきている。そして、レトリックのレベルでは自らがCOVID-19パンデミックとの闘いのための国際協調を主導して世界のリーダーとなる意思を、かつてなく明確に表明するようになった。しかし、そうしたレトリックと整合しない狭い国益を増進しようとする行動や姿勢が目立つために(特に南シナ海、東シナ海での行動や、新型コロナをめぐる「戦狼外交」など)、他国に中国のリーダーシップに従ってもよいという意思がみられず、むしろ対中認識の悪化が目立っている。

国際社会で国家間協調が促進される可能性があるもう一つの場合は、主要な大国が共同でリーダーシップを発揮する場合である。だが、既にみたように、米国では対中感情が極端に悪化し、対中脅威感や対中不信感が高まっているためにそうした共同リーダーシップが実現する見通しはない。ホワイトハウスが2020年5月20日に発表した議会への報告書「中国に対する米国の戦略的アプローチ」が、米中関係をイデオロギーを異にする体制間の戦略的競争関係と明確に位置付けており25、その後米政府高官からこの報告書の主張に沿った発言が相次いでいることは、そのことをはっきりと裏づけているといえる。

100年に一度といわれる深刻な危機に直面しても国際協調を主導するリーダー国が現れないのはなげかわしいことではあるが、このように、それもまた伝統的な国際関係理論で説明がつき、決して新しい現象ではないのである。

3. 何が新しいのか――敵性国との「なくてはならない」相互依存関係の進展

それでも、現在進行中の国際関係の変化には、これまでの国際関係にはあまりみられなかった「新しさ」がないわけではない。

近年、戦後の世界の平和と繁栄の基盤となってきたリベラルなルールを基盤とした国際秩序に対する中ロのリビジョニズムの挑戦が強まり続ける中で、リベラル国際秩序維持のリーダーたる米国と、敵性国たる中国との間の相互依存関係の進展が続き、ついに米国にとって中国との相互依存関係が経済的・技術的に「なくてはならない」ものになりつつあることが認識され始めた。この認識は、米国では2017年以降共和党・民主党の政治的な立場を超えて急速に拡がりつつあったが、COVID-19パンデミックが深刻化する中で世界の他のリベラルデモクラシー諸国にも相当程度共有されるようになった。すなわち、敵性国との間の「なくてはならない」相互依存関係の進展と、それに対する危機感の高まりこそが、COVID-19の下での国際関係の「新しさ」である。

敵性国との間の相互依存関係がなくてはならない水準にまで進展することの危険性が、なぜこれまであまり意識されてこなかったのか。まず、冷戦期の米ソ関係においては、両超大国間の経済的・技術的な相互依存の度合いは極めて低かった。ジョン・L・ギャディス(John Lewis Gaddis)は、1987年の著書The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold Warの中で、「米ソは、両国が世界に広く関与している割には、驚くべきほど相互に自立した関係を保っていた。・・・両国は経済的に、いかなる決定的な点でも互いに依存していない」と述べている26。また、技術面では、ソ連は米国の技術に大きく依存していたが、米国はソ連の技術に全く依存していなかった。アントニー・C・サットン(Antony C. Sutton)の研究によれば、建国初期から一貫して、ソ連の重要技術の多くは自前ではなく、西側、特に米国に起源を有していた27。ソ連の米国技術への依存は時を追うにつれて進み、1980年代に入ると、ソ連の弾道ミサイルには米国製コンピュータ・ゲームのマイクロチップの複製品が、ロゴ入りのままで使われていると伝えられるほどであった。つまり、少なくとも米国からみると「敵性国との相互依存」は無視できるものであったのである。

これとは対照的に、冷戦後の米中関係においては両国間に相互依存が急進展したが、ごく近年まで、米中間の相互依存関係は、中国にとっては「なくてはならない」ものであるが米国にとって「なくてはならない」水準のものであるとは認識されていなかった。たとえば、ナイが中心となって書かれた米国の代表的な国際関係論の教科書は、2017年の時点で次のように述べていた。「・・・米中2国間の貿易関係は非対称で中国に有利だが、アメリカがとりわけ中国の貿易停止に脆弱だというわけではない。というのも、アメリカは中国製品を失っても、他のどこからでも購入して穴埋めできるからである。そして、中国には対米輸出の強い国内的誘因がある。・・・28」

しかし、中国が最先端技術で米国をしのぐことになれば、米国にとって中国との相互依存関係が「なくてはならない」程度を顕著に高めることになり、米国にとって無視できない政治的リスクをはらむものとなる。そうした危機感は2017年頃から米国で急速に高まっていたが、COVID-19パンデミックの下でそれが加速し、さらに他のリベラルデモクラシー諸国にも共有されるようになったとみられるのである。

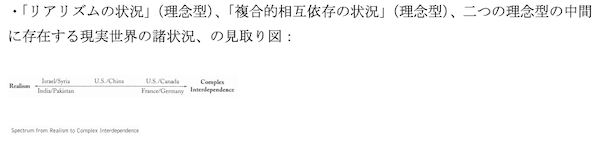

従来の国際関係論においては、こうした、対立関係が深刻でありながら相互依存もきわめて進展している、というタイプの国家間関係が視野から抜け落ちていた。たとえば、コヘインとナイの相互依存論をみると、彼らが、国家間の安全保障面での対立が厳しく相互依存関係はほとんど進展しない状況(国際関係のあり方に関する「リアリズムの理念型」)と、国家間で相互依存が大いに進展し深刻な安全保障面での対立はみられなくなっている状況(「複合的相互依存」の理念型)という二つの状況を両極端において、両理念型の中間に現実の世界が拡がっていると考えていたことがみてとれる(図12)。現実の世界とは、国家間に安全保障面での対立がある程度存在しているが、相互依存もある程度進展しているという状況であることが想定されていた29。「国家間に深刻な安全保障面での対立がみられるが、相互依存も大いに進展している」という状況については考慮の対象とされず、検討もされてこなかったのである。

(図12)

国際秩序の動向に大きいな影響を及ぼす大国間関係についてみると、そのような状況は先にみたように冷戦期の米ソ間にせよ冷戦後の米中間にせよそもそも存在しなかったので、そうした状況が想定されていないことの不都合は特になかったわけである。敵性国との関係においては、当然のことながら、相互依存進展のもたらすマイナス面をより注意深く検討し、プラス面と比較することが重要になってくる。だが、そのような関係が存在しない間は、そうした検討を行う必要もなかったということである。

ところが、2017年以降になってようやく、日米などのリベラルデモクラシー諸国で、中国という安全保障上の敵性国と経済や技術で相互依存が深まっていくことのリスクとオポチュニティの問題に関心が向けられるようになり始めていた30。今回のCOVID-19パンデミックをきっかけに、そうした関心が急速に強まり、中国との相互依存の進展がはらむ危険性に対する危機感が噴出しているというのが、現在の国際関係の「新しさ」であるように思われる。

4. 政策的インプリケーション

最後に、以上の簡単な分析から引き出される政策的インプリケーションを2点示して結びに代えたい。

(1)米中対立のこれから

「敵性国との相互依存のリスク」という認識の強まりは、米中対立の長期化をもたらすことが避けられないと考えられる。なぜなら、米国において米中が体制間競争を展開しているとの認識が続く限り、米国が経済的相互依存を重視して対中協調に舵を切り直す可能性は低いと予想されるからである。他のリベラルデモクラシー諸国においても、中国を「危険な国」とみ中国への過度の依存からの脱却や自助の必要性が語られるようになっていることは、中国にとって重い現象である。

しかも、新型コロナの問題が起こってからの中国の行動には、身勝手な自己主張に基づく狭い国益のあからさまな追求が目立ち、こうした傾向を強めるものが多い。中国が対外行動を修正しない限り、中国との経済関係が重要であるというだけでは、米中対立や、リベラルデモクラシー諸国を中心とする対中警戒論は沈静化しそうにない。

(2)世界はパンデミック対応のリーダーを得られるか

今回のCOVID-19危機では、危機に立ち向かうための国際協調を主導できる大国が欠けているために、国際協調がいっこうに実現していない。このままリーダー国不在が続けば、新型コロナによる混乱は、疾病が一段落した後も長期化する恐れがある。

現在、対コロナの国際協調のリーダー国となり得るのは米国と中国である。だが、中国が米国に代わるリーダーになれる見通しは低い。それが実現するためには、他国が中国のリーダーシップを受け容れてフォロアーになる意思を示すように対外行動を修正していくことが必要であるが、中国政府にその意思があるようにはみえないからである。

これに対し、米国の場合には、国際システムの管理のためのリーダーシップを引き受ける意思のある政権が誕生すれば、他国のフォローを期待できる。中国の行動が米国と世界でますます問題視されている中ではなおさらである。

民主党のバイデン大統領候補は、2020年1月に発表した論考の中で、「大統領として、私は米国の民主主義と同盟を刷新し・・・もう一度米国に世界を主導させる」との決意を表明している31。世界がリーダーを取り戻せるかどうかは、この11月の米国大統領選挙で彼が勝利し、この言葉を実行に移せるかどうかにかかるところが大きいように思われる。

- 2026年1月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアフェローの論稿「第二次トランプ米政権下の米ロ関係の行方と日本へのインプリケーション」を発信。

- 2026年1月に、廣瀬陽子慶応義塾大学教授の論稿「ウクライナ戦争の中で変わるハイブリッド戦争:ロシアの手法と世界に拡散する脅威」を発信。

- 2025年10月に、玉置敦彦中央大学校教授の論稿「パックスアメリカーナの終焉と中国」を発信。

- 2025年10月に、益尾知佐子九州大学校教授の論稿「中国「一石三鳥」の深海底資源開発」を発信。

- 2025年10月に、倉澤治雄科学ジャーナリストの論稿「科学技術の地政学~中国科学革命vsトランプ2.0~」を発信。

- 2025年10月に、飯田将史防衛研究所部長の論稿「ウクライナ戦争と中東紛争をめぐる中国の得失とロシアとの軍事協力」を発信。

- 2025年10月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論稿「中国経済の中長期的展望-米国や世界との関係との行方-」を発信。

- 2025年10月に、小原凡司笹川平和財団上席フェローの論稿「建国百年における中国軍事力」を発信。

- 2025年10月に、川島 真東京大学校教授の論稿「グローバルサウスから見た「パックス・チャイナ」」を発信。

- 2025年7月に、伊藤融防衛大学校教授の論稿「モディ3.0のインドと今後の展望」を発信。

- 2025年7月に、山田剛日本経済研究センター主任研究員の論稿「インド経済の中長期的展望-インド市場をどう評価する」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「印中国境と軍事戦略」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「インドパキスタン紛争の行方」を発信。

- 2025年7月に、清田智子長崎大学准教授の論稿「グローバルサウスのリーダーたるインド-その実態は?」を発信。

- 2025年7月に、伊豆山真理防衛研究所主任研究官の論稿「インドの対米・対ロシア外交」を発信。

- 2025年7月に、溜和敏中京大学教授の論稿「インドの戦略から考える日印安全保障協力」を発信。

- 2025年7月に、平松賢司元インド大使の論稿「日印の戦略的関係強化に何が必要か」を発信。

- 2025年4月に、安井明彦みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部長の論稿「米国経済の展望-黄金時代は始まるのか-」を発信する。

- 2025年4月に、田中修拓殖大学大学院経済学研究科客員教授の論稿「内憂外患の中国経済」を発信する。

- 2025年4月に、竹田 幸平ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所客員研究員の論稿「経済安全保障における民間セクターの役割:日米および官民関係を巡る考察」を発信する。

- 2025年4月に、村山裕三同志社大学名誉教授の論稿「防衛産業の競争力強化案:「ファミリー型」から「戦略的系列型」への移行」を発信する。

- 2025年4月に、関山健京都大学教授の論稿「食料安全保障、エネルギー安全保障から経済安全保障を考える」を発信する。

- 2025年3月に、小峰隆夫大正大学客員教授の論稿「日本経済の展望」を発信する。

- 2025年3月に、小黒一正法政大学教授の論稿「社会保障改革や税制改革を考える―財政再建はどうなるか」を発信する。

- 2025年3月に、高見澤将林東京大学客員教授の論稿「経済安保政策の進展と「安全保障化」が加速する中での政策連携強化の在り方」を発信する。

- 2025年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「経済安全保障から地経学へ」を発信する。

- 2025年1月に、山岸敬和南山大学教授の論稿「トランプ政権二期目におけるヘルスケア政策―ケネディ指名に見る政策の行方―」を発信する。

- 2025年1月に、辰巳由紀スティムソンセンター シニアフェローの論稿「第二次トランプ政権の外交・安全保障政策」を発信する。

- 2025年1月に、冨田浩司前駐米大使の論稿「第二次トランプ政権と日米関係―元実務家の視点から」を発信する。

- 2025年1月に、村田晃嗣同志社大学教授の論稿「帰って来た「恐怖の男」―トランプ再登板の意味」を発信する。

- 2024年12月に、飯田健同志社大学教授の論稿「2024年大統領選挙におけるトランプ投票の分析」を発信する。

- 2024年12月に、渡部恒雄笹川平和財団シニアフェローより「トランプの勝因-トランプは何故再び大統領を目指したのか」を発信する。

- 2024年12月に、渡辺将人慶應義塾大学准教授より「カマラ・ハリスとその敗因:民主党は立ち直れるか」を発信する。

- 2024年12月に、西山隆行成蹊大学教授より「選挙を通じてみた米国の民主主義と社会」を発信する。

- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。

- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。

- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。

- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。

- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。

- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。

- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。

- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。

- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。

- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。

- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。

- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。

- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。

- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。

- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。

- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」

- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。

- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。

- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。

- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。

- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。

- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。

- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。

- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。

- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。

- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。

- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。

- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。

- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。

- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。

- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。

- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。

- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。

- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。

- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。

- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。

- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。

- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。

- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。

- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。

- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。

- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。

- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。

- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。

- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。

- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。

- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。

- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。

- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。

- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。

- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。

- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。

-

(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。

- 表紙

- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授

- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将

- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授

- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員

- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将

- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー

- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長

- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長

- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信

- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信

- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信

- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信

- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信

- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信

- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信

- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信

- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信

- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信

- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信

- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信

- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信

- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信

- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信

- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信

- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信

- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信

- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信

- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信

- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信

- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信

- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信

- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信

- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信

- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信

- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信

- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信

- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信

- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信

- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信

- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信

- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信

- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信

- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信

- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信

- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信

- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信

- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。

- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。

- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。

- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。

- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。

- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。

- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。

- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。

- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。

- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。

- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。

- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。

- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。

- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。

- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。

- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。

- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。

- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。

- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。

- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。

- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。

- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。

- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。

- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。

- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。

- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。

- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。

- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。

- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。

- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。

- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。

- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。

- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。

- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。

- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。

- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。

- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。

- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。

- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。

- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。

- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。

- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信

- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。

- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。

- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。

- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。

- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。

- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。

- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。

- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。

- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。

- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。

- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。

- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。

- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。

- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。

- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。

- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。

- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―

- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。

- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信

- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信

- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信

- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。

- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。

- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。

- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。

- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。

- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。

- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。

- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。

- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。

- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。

- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。

- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。

- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載

- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載

- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載

- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。

- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。

- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。

- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。

- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。

- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」

- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。

- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。

- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。

- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。

- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。

- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。

- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。

- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。

- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。

- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。

- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。

- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。

- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。

- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。

- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。

- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。

- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。

- 2026年1月に、「Security Studies 安全保障研究7-4巻」(ウクライナ戦争後のロシアを考える)2026年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年10月に、「Security Studies 安全保障研究7-3巻」(パックス・チャイナは到来するか)2025年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年7月に、「Security Studies 安全保障研究7-2巻」(日本の安全保障の視点からインドを考える)2025年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年4月に、「Security Studies 安全保障研究7-1巻」(経済の展望と経済安全保障)2025年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年1月に、「Security Studies 安全保障研究6-4巻」(第二次トランプ政権下の米国はどこに向かうのか-米国大統領選挙を分析する)2025年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年10月に、「Security Studies 安全保障研究6-3巻」(ウクライナ戦争の終結をもたらすのは何か?)2024年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。

- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」

- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」

- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)

- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。

- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。

- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介

- 30年5月 再び北朝鮮問題

- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ

- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -

- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン

- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて

- 29年6月、朝鮮半島について

- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人

- 29年1月、(続)カザフスタンという国

- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。