長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論

―交渉・領土・主権への認識を中心に―

合六 強

はじめに

2022年2月24日、ロシア軍はウクライナへの全面侵攻を開始した。これにより、14年春のロシアによるクリミア侵攻およびウクライナ東部(ドンバス)紛争からすでに8年が経過していた戦争は、新たな局面に入った。それから本稿執筆時点(24年8月)でまもなく2年半を迎えるが、いまだ東部を中心に消耗戦が繰り広げられており、戦線は長らく膠着したままである。

ゼレンシキー大統領を含め、多くの政府関係者や識者は年初から、24年はウクライナにとって厳しい年になるとみていた。実際、23年の反転攻勢に失敗したウクライナは、戦場でも、前線から離れた地域でも苦しい状況に立たされている。

前線では、ロシア軍が兵士の犠牲を厭わず攻勢を仕掛けているのに対して、兵士、砲弾、防空ミサイル不足に悩まされるウクライナ軍は守勢に回っている。また、首都キーウやハルキウなど主要都市においては、ロシアによる相次ぐミサイル・無人機攻撃によって多くの住宅、病院、エネルギー・電力インフラが破壊され、市民の犠牲は増え続けている。そこでは空爆の恐怖と隣合わせの生活が新たな「日常」となっており、人々の間ではロシアに対する怒りとともに、戦争への疲弊感も蓄積されている。

また24年に入ると、ウクライナにとって頼みの綱となってきた米欧からの支援(特に軍事支援)に対する不透明感が増した。米国では、23年末から半年以上にわたってウクライナ支援法案が可決されず、この間、砲弾・弾薬などの供与が滞った。欧州では一部の国を除いて、戦争に対する関心の低下や「支援疲れ」が繰り返し指摘されており、戦時経済体制への移行を進めるロシアに対して、ウクライナとともにどこまで持ち堪えることができるのかという悲観論が展開されている。

こうしたなか、なかなか終わりのみえない戦争は、ウクライナの人々の意識、とりわけ「ロシアとの交渉」、「領土に関する妥協」、「主権に関する妥協」に対する認識にいかなる影響を及ぼしているのだろうか。本稿では、ウクライナ国内で実施された複数の世論調査の結果を用いて、これに答えていく。

1. ウクライナの抵抗の意思1

開戦から2年半が経過するなかで改めて想起すべきは、プーチン大統領の当初の目論見が、ウクライナ全体を属国化するための「特別軍事作戦」を短期間で完了させることにあった点である。ロシアは、首都キーウを3日で陥落、10日で作戦を終了し、クレムリンの息のかかった人物をトップに据えた傀儡政権を樹立したうえで、ウクライナ全土を征服するという計画を有していた2。その前提には、ウクライナがロシア軍に対して目立った抵抗をせず、すぐさま降伏する、あるいはロシア軍を「解放者」として迎え入れるという希望的観測があったと考えられる。しかし、その後の展開からもわかるように、プーチンはウクライナの抵抗の意思を明らかに見誤った。

ウクライナを過小評価していたのはプーチンだけでない。米欧諸国もまたロシアの圧倒的な軍事力を前に、首都陥落は時間の問題だと考えていた。全面侵攻前から限定的な軍事装備品を供与してきた米欧諸国だったが、開戦後まもなくは、ロシア軍に正面から対抗し得る武器の供与を控えた。そうしたなかで提示されたのが、ゼレンシキーら政府要人の退避や亡命政府の樹立といった軍事的敗北を想定した支援だった。ウクライナの大統領顧問ポドリャックは当時の状況を振り返り、「パートナー達は何が起こっているかわかっていなかった。皆、ショックを受けていたが、自国を効果的に防衛するウクライナの能力を信じていなかったため、戦争から距離を置こうとしていたのが第一印象だ」と述べている3。

しかし、ゼレンシキーはキーウにとどまることを決め、抵抗の意思を示すとともに、各国に本格的な軍事支援を訴えた。またウクライナ軍やウクライナの人々も、迫ってくる巨大なロシア軍部隊を前に徹底抗戦の道を選んだ。一部ではロシアの内通者がいたことで、激しい戦闘になる前に占領を許した地域(特に南部)もあったが、緒戦でウクライナ全体が抵抗の意思を示し、1ヶ月でロシア軍を首都近郊から追い出す能力を示したことは、米欧から本格的な支援を引き出すうえで決定的だった。当初、携行式対空・対戦車ミサイルの供与が中心だった軍事支援も、榴弾砲やHIMARS(高機動ロケット砲システム)といった重火器の供与へとレベルが上がった。それにともないウクライナ軍への情報共有や兵士に対する訓練も本格化し、その能力は強化されていった。

しかし長期的視点でみると、こうしたウクライナの抵抗の意思は常に存在していたわけではない。「武器を手にウクライナ領土を守る覚悟はあるか」を問うた12年8月のレイティングの調査によれば、「いいえ」と答えた国民が54%と半数を超えており、「はい」と回答した割合は33%に過ぎなかった4。同時期に実施された他の調査でも同様の結果が出ており、既存研究によれば、地政学的状況が似ている隣国ポーランドに比べると、自国のために戦う覚悟があると宣言した人は約30%も少なかった5。この時期、ウクライナ国民の対ロ感情は良好であり、70%前後の人々が、両国の独立は維持しつつも国境を開いて(ビザ・関税なし)友好国であるべきだと考えていた6。そもそも多くの人にとってロシアから侵略されるという事態を現実的に想定できなかったことも、こうした意識に反映されたと考えられる。

では、いつからこうした意識に変化が見られたのだろうか。そのきっかけとなったのが、14年のロシアによるクリミア侵攻とそれに続くドンバス紛争である。12年に続いて17年9月に行われた上述の調査では、「はい」の割合が初めて過半数となり、徐々に増えていった。そしてロシアが全面侵攻に踏み切ると、そうした意識は急速に高まり、侵攻直後の3月には80%まで増えた7。

また全面侵攻に至る約1年の状況も、人々の意識に少なからず影響を及ぼしたと考えられる。21年に入り東部では停戦違反が増えるなか、ロシアは同年冬から春にかけて、そして秋から冬にかけての時期に大規模部隊を国境周辺に集結させ、ウクライナに緊張を強いた。こうしたなか実施された21年4月のラズムコフ・センターの調査によれば、52.9%の国民が、「ボランティアによる支援を提供する」かたちで、あるいは「武器を持って」国を守る覚悟があると答えた。また、多くの人が軍事侵攻に際して、EU(欧州連合)・NATO(北大西洋条約機構)諸国や米国といった外部からの支援はあまり当てにできないと悲観的にみており、まずは自らで戦うしかないと考えていた8。

さらに全面侵攻開始2週間前のキーウ国際社会学研究所(KIIS)の調査によれば、57.5%が、「何かしらの抵抗を行う(武力による抵抗、あるいは、デモ、抗議、行進、ボイコット、ストライキ、市民的不服従などの市民的抵抗、あるいはその両方)」と答えており、前年12月よりも増えた9。いざとなれば何らかの方法で抵抗するという国民の意識は、14年を契機に高まり、全面侵攻前には強まっていたといえよう。

2. ウクライナ軍の善戦と世論

ロシアによる全面侵攻を受けて、こうした人々の抵抗の意思はどのように推移したのだろうか。開戦から少なくとも約1年半にかけての時期は、徹底抗戦・非妥協的な姿勢が、多くの国民の間で共通してみられた。

第一に、ロシアとの停戦交渉に対する姿勢である。両国の間では全面侵攻直後から22年3月にかけて、ベラルーシやトルコを舞台に停戦協議が開かれた。しかし、両国の停戦条件はかけ離れており、まったく折り合いがつかなかった。さらに、ロシア軍がキーウ近郊など一時占領した地域から撤退すると、いわゆる「ブチャの虐殺」のように占領下における市民への非人道的な行為が次々と明らかになった。こうしたなか停戦への機運は急速に萎んでいった。

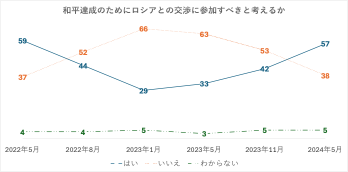

この点について、全米民主研究所(NDI)・KIISによる調査(図1)によれば、「和平達成のためにロシアとの交渉に関与すべきか」という問いに対して、22年5月の段階では、59%の国民が支持していた。しかしその後、同年8月には44%、23年1月には29%までその割合は低下し、最低値を記録した。また23年5月には支持が33%に微増したものの、低水準のままだった。

図1 和平のための対ロ交渉(単位:%)

(出所)NDI and KIIS, "Opportunities and Challenges Facing Ukraine's Democratic Transition: Nationwide Telephone Survey, May 8-25, 2024" July 23, 2024をもとに筆者作成。

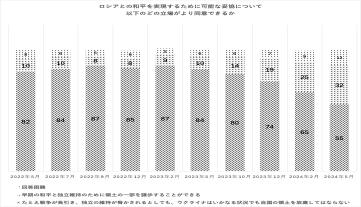

第二に、領土(領土的一体性)に関する妥協についての認識をみると、22年5月から23年5月までは一貫して非妥協的な姿勢がみられた。この間のKIISの調査(図2)が示すように、「たとえ戦争が長引き、独立の維持が脅かされるとしても、ウクライナはいかなる状況でも自国の領土を放棄してはならない」と回答したのが85%前後で推移し、「早期の和平と独立維持のために領土の一部を譲歩することができる」と答えた割合は10%程度にとどまった。地域間でも大差はなく、東部で譲歩に否定的な割合が相対的に低かったものの、それでも5割を大きく超えていた(例えば23年5月は、西部86%、中部84%、南部86%、東部75%10)。

図2 和平と領土の妥協(単位:%)

(出所)KIIS, "Dynamics of Readiness for Territorial Concessions and Attitudes Towards Separate Packages of Peace Agreements," July 23, 2024をもとに筆者作成。

https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1421&page=1

第三に、主権に関する妥協といえるNATO加盟断念に対する姿勢でも同様の傾向がみられた。周知のとおり、プーチンは長年NATOを敵視し、とりわけウクライナのNATO加盟には強く反発してきた。ウクライナが14年からロシアとの紛争を抱えるなかで、同国の加盟プロセスがまったく進んでいなかった事実に鑑みれば、NATO加盟阻止が全面侵攻決定の直接的な動機だったとは考えにくい。それでも、22年3月の停戦協議において「ウクライナの中立化」は重要議題の一つとなっており、当初ゼレンシキー政権は、米欧諸国に加えてロシアや中国などがウクライナの安全を拘束力のある形で保証することを条件に、NATO加盟断念を受け入れる用意があった11。

一方、この問題に対するウクライナの世論は全面侵攻を契機に大きく変化した。もともとウクライナではNATO加盟という選択肢は不人気で、政府が加盟に向けた動きを初めて活発化させた2005年から10年までの時期ですら、支持率は15-25%程度だった。これが変化したのが14年で、初めて支持・不支持が逆転し、そのまま推移した。

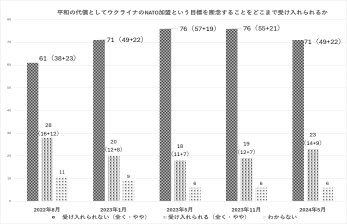

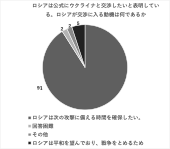

それでも全面侵攻に至るまでの支持は、高い時で60%程度、低い時で40%程度だった。それが全面侵攻を受けて約80%が加盟支持を表明し、それまで加盟に反対姿勢をとる住民が多かった東部や南部でも、支持が5割を大きく超えた12。こうしたなか多くの人にとって、たとえ和平実現のためであってもNATO加盟を断念するわけにはいかないということだろう。NDI・KIISの調査(図3)が示すように、加盟断念を受け入れられないと回答した割合は、23年11月にかけて76%まで増加し、断念できると答えた人の割合を大きく上回る状況が続いた。

図3 和平とNATO加盟断念(単位:%)

(出所)NDI and KIIS, "Opportunities and Challenges Facing Ukraine's Democratic Transition: Nationwide Telephone Surveyをもとに筆者作成。

https://www.ndi.org/publications?country=1076

こうした結果の背景には様々な要因があるだろうが、ひとつ考えられるのが、戦況およびそれに対する自信・期待である。そこで、開戦から23年の反転攻勢開始までの戦況を改めて振り返ってみたい。

まず、ウクライナ軍は開戦1ヶ月で、キーウやハルキウといった主要都市の制圧を試みたロシア軍を退けた。その後、4月に入りロシア軍が東部に部隊を集中させ、火力優勢を背景に戦場での主導権を握ると、ウクライナ軍は5月にドネツィク州の港湾都市マリウポリを失い、7月初めにはルハンスク州ほぼ全域を掌握されることになった。しかし、8月末には一転、ウクライナ軍が主導権を奪い返し、反転攻勢に出た。9月にハルキウ州で占領地の大部分を取り戻すと、11月にはヘルソン州の州都ヘルソンを含むドニプロ川西岸地域の奪還にも成功した。これによりウクライナ軍は、22年2月以降に失った領土の約4割を取り戻すこととなった13。

反転攻勢の成功は国民の自信と期待を高めた。例えば、22年11月のハルキウ社会学研究所の調査によると、95%の国民が、22年以前に占領された地域(クリミア・ドンバスの一部)を含めすべての領土奪還が可能だとみていた14。この時期は、上述のように対ロ交渉への支持が下がり、領土面での妥協をすべきでないという声が大勢を占めた時期と重なる。

その後、23年に入ると戦線は膠着するが、米欧の軍事支援に新たな動きがみられた。それまで紛争のエスカレーションを回避するために控えられてきた、西側の主力戦車や歩兵戦闘車、そしてパトリオット等の防空システムの供与が相次いで発表された。23年春の反転攻勢を想定した支援が始まるなか、さらなる戦果への期待が一貫した非妥協的姿勢の背景をなしていたといえよう。

また、もうひとつの要因として考えられるのが、領土を譲っても停戦、ましてや和平に繋がるわけではないという「歴史の教訓」に基づくロシアに対する強い不信感である。14年4月以降、ドンバス紛争が激化するなか、ウクライナは同年9月、そして15年2月に、OSCE(欧州安全保障協力機構)、ロシア、そしてロシアの支援を受ける親ロ派武装勢力ともに、停戦と和平の道筋を定めた「ミンスク諸合意」に署名した。しかし、ロシアは2月合意で定められた停戦開始日を過ぎても戦闘を継続し、大規模な戦闘が収まったのはその3日後だった。その後、7年に渡ってこの諸合意に基づく「ミンスク・プロセス」は停滞し、停戦違反も繰り返された15。そして全面侵攻が始まる3日前の2月21日、プーチンはついにミンスク諸合意を葬り去った。ウクライナの人々は、停戦合意があってもプーチンはそれを遵守しないこと、停戦が一直線に和平に繋がらないことをこの8年で経験した。また「全面」侵攻によって、プーチンの狙いがウクライナ東部の領土にとどまらないことが明らかになった。ウクライナ国民の非妥協的姿勢の背景には、こうした「ミンスクの教訓」があると考えられる16。

3. 2023年反転攻勢後の世論

前節でみたように、2023年に入ると春の反転攻勢への期待が高まった。しかし、実際6月に始まった南部・東部での反攻作戦は、当初からウクライナの想定どおりには進まなかった。ウクライナ軍は、米欧から新たに供与された戦車や歩兵戦闘車などを投入したものの、冬の間にロシア軍が構築した堅固な防衛線に阻まれ、期待した戦果をあげることができなかった。23年秋には、戦争の英雄として国民からの人気も高いザルジニー総司令官が英誌「エコノミスト」で、戦争が膠着状態に陥ったことを認め、事実上、反攻作戦の失敗を認めた17。またこうした戦況の評価、また不足する兵士の動員のあり方などをめぐる大統領と総司令官の対立が広く報じられると、24年2月、ゼレンシキーは、ザルジニー解任という国民には不人気の決定に踏み切った18。その後、米国からの軍事支援の停滞、砲弾・防空ミサイル・兵士不足の深刻化、ロシア軍によるハルキウ再侵攻と都市空爆の激化、そして兵士不足解消のための動員強化などを受けて、現在、ウクライナ社会には重苦しい雰囲気が漂っている。

では、23年の反転攻勢が失敗に終わった後、前節でみたウクライナの人々の意識に変化はあったのだろうか。

まず、ロシアとの停戦交渉に対する姿勢に変化がみられた。先述のとおり開戦以来、交渉に対して前向きな回答は減少し、23年1月には最低値を記録した。しかし図1が示すとおり、その後、再び増加し、23年5月から同年11月の間に9ポイント増えた。最新の調査である24年5月の結果ではさらに15ポイント増加して交渉支持の割合は57%となり、開戦まもない22年5月以来、初めて5割を超えた。

次に、領土に対する姿勢についても同じ時期から変化がみられる。図2が示すとおり、23年10月まで80%以上が「自国の領土を放棄してはならない」と回答してきたが、24年5月には55%まで下がった。それに対して、「早期の和平と独立維持のために領土の一部を譲歩することができる」との回答が徐々に増え、24年5月段階で32%がこれを支持している。また、いずれの地域でも妥協可能との回答が増えている19。

このように23年冬以降、対ロ交渉や和平のための領土的妥協を求める声は着実に増えている。ただし同時に留意すべきは、戦争が長期化し、戦況含めウクライナにとって状況が好転しないなかでも、現段階では過半数の国民は交渉に前向きながらも、領土を譲ることには反対しているという点である。

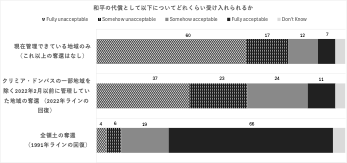

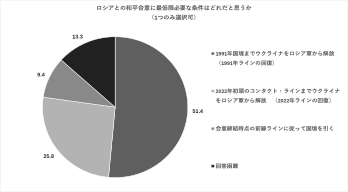

この点については、たとえ停戦交渉が行われたとして、具体的に「どこまでの条件」ならウクライナの人々が飲めるのかについて理解することも重要だろう。図4-1が示すとおり、NDI・KIISの24年5月の調査では、60%の国民が「和平の代償」として、22年以前に占領されたクリミア・ドンバスの一部を明け渡すことを望んでおらず、それを受け入れ可としたのは35%だった。一方、現時点で占領されている地域を譲ることには、77%の国民が反対している。つまり、いまだ多くの人にとって、合意した時点での前線を新たな国境線とすることは受け入れられないのである。

また、図4-2が示すように、①1991年ラインの回復、②2022年ラインの回復、③合意時点での前線に沿った国境線という選択肢から「和平合意に最低限必要な条件」を1つだけ選ばせる調査でも、やはり半数が①を求めており、②を支持する人は約26%、③を支持する人は約10%だった。なお、ウクライナ憲法73条は、領土変更に全土での国民投票を義務づけているが、2022年5月以来、一貫して多数の国民が交渉結果(妥協内容)について国民投票にかけるべきだと主張している(例えば24年6月は65%)20。ゼレンスキーは開戦当初から一貫して、いかなる戦争終結案も国民投票で決定すべきだと述べてきたが、それは領土変更に関する憲法上の規定のみならず、こうした世論も念頭にあるのかもしれない21。

図4-1 和平と領土(単位:%)

(出所)NDI and KIIS, "Opportunities and Challenges Facing Ukraine's Democratic Transition: Nationwide Telephone Survey, May 8-25, 2024" July 23, 2024をもとに筆者作成。

図4-2 和平と領土(単位:%)

(出所)"Війна чи мир. Українці хочуть повернути кордони 1991 року, але чиїми руками? Результати соціологічного дослідження" Дзеркало тижня, July 15, 2024をもとに筆者作成。

一方、対ロ交渉や領土に対する姿勢とは異なり、23年冬以降もあまり大きな変化がなかったのが、NATO加盟断念に対する姿勢である(図3)。24年5月の調査ではこれに否定的な回答が71%で、23年11月から5ポイント低下したものの、22年8月よりも10ポイント高く、23年1月と同じ結果だった。また、「停戦交渉」と「NATO加盟」をかけあわせた別の調査(24年3月のカーネギー国際平和基金とレイティングによる調査)によると、交渉「不支持派」のなかでは、加盟断念「受け入れ可」は当然のことながら低く10%だったが、交渉「支持派」のなかでも、その割合は32%にとどまった22。

こうした姿勢の背景には、停戦交渉を呼びかけるロシアの動機に対する拭い難い不信感と、自国の安全保障を担保する手段としてのNATOへの期待があると考えられる。

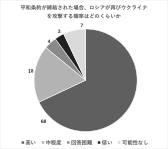

図5 ロシアの交渉動機に対する不信感(単位:%)

(出所)CEIP/Rating "Social expectations regarding the end of war: First wave, March 7-10, 2024"をもとに筆者作成。

図5が示しているとおり、86%の国民は、「平和条約が締結された場合、ロシアが再びウクライナを攻撃する可能性」があると考えている。また、ロシアが交渉に入る動機については、「次の攻撃準備のための時間稼ぎ」とみている人が91%を占めた23。こうした不信感を抱くウクライナの人々にとっては、戦闘がいかなる形で収束したとしても、いかにロシアの再攻撃・再侵攻を防ぐかが極めて重要になってくる。それゆえ、和平のためとはいえ、NATO加盟オプションを自ら捨てることには慎重にならざるを得ないのだろう。

そこには、94年12月に締結された「ブダペスト覚書」の二の舞いになってはいけないという意識も働いていると考えられる。この政治文書は、ウクライナの非核化およびNPT(核兵器不拡散条約)加盟と引き換えに、米英ロ3カ国が同国の政治的独立、領土保全、そしてその安全を「保証(assurance)」するものだったが、法的拘束力がなく、実際14年・22年ともにまったく機能しなかった。それゆえ、ウクライナは、コミットメントのレベルが高い北大西洋条約第5条(「集団防衛」条項)を通じた安全の「保証(guarantee)」を求めてNATO加盟を望んでおり、「その代替としての他国からの安全の保証」では、ウクライナの主権と安全保障を維持するには不十分とみている。そこにはもう一つの「歴史の教訓」である「ブダペストの教訓」が反映されているといえよう24。

おわりに

ロシアによる軍事侵攻が長期化し、ウクライナで犠牲が増え続けるなか、世論に変化が生じることは決して驚くべきことではない。メディアなどを通じて日々伝えられているように、ウクライナの人々は戦争に疲れ切っており、ロシアとの交渉を求める声、そして領土面で妥協してでも和平を求める声が以前より高まっているのは、本論でも見てきたとおりである。

しかし、今後の停戦協議を考えるうえで重要なのは、ウクライナの人々にとって、和平の代償として受け入れ可能な「領土の妥協」が何を意味するかである。ロシア占領地域をそれとして認めることと、その地域をロシアに割譲することでは大きな差がある。この点については、いまだ多くの国民が、和平の代償として領土を譲ることには否定的である。また、具体的にいかなる条件なら妥協できるのか、妥協できないのかという点も重要になるだろう。

2024年6月、スイスで開かれたウクライナ主導の第1回「平和サミット」の前日、プーチンは突然、停戦協議を始める条件を発表した25。そこには、ロシアが一方的に併合したと宣言する南部・東部4州からのウクライナ軍の完全撤退や、ウクライナのNATO加盟断念などが含まれていた。これは停戦条件ではなく、あくまで協議「開始」条件であることに注意が必要だが、それでもたとえば前者の領土面での条件については、ロシアがまだ掌握できていない地域からのウクライナ軍の撤退まで求めている。

このプーチンの条件について、直後の世論調査では82.8%のウクライナ国民が呑めないと回答している。また、プーチンが同じく求めた「クリミア・セヴァストポリ、そして4州を国際的にロシア領とする」ことについては、83.6%が反対している26。つまり、本論でみたようにクリミア・ドンバスの一部を譲ることには3割前後の国民が受け入れ可能と考えているものの、そもそもプーチンの条件はそれ以上で、この点については大多数が呑めないのである。

また主権に関わるNATO加盟断念について、反転攻勢失敗のあとでも大きな変化が起きなかったことは特筆に値する。その動向・背景については、今後の世論調査も踏まえてさらに詳細な分析が必要であるが、いかなる形で戦闘が停止しても、その時点で管理できている領土やウクライナの主権そのものを守るにはNATO加盟が必要だと認識されているからだと考えられる。

もちろん、こうした世論は今後の戦況次第で(さらに)変化する可能性は大いにある。戦況がウクライナにとってより悪化すれば、ますますロシアとの交渉や停戦を求める声が高まる可能性はあるし、逆も然りである。また、ウクライナにとって最大の軍事支援国である米国の大統領選挙の結果次第で、支援が削減・停止されれば、ウクライナ社会は大きく動揺する可能性が高い。

ただし、そもそもウクライナ側が一部の領土を譲歩したところで、はたしてプーチンがそれで満足するのか、そしてそれによってウクライナへの攻撃を恒久的に止めるかは定かではない。本論でもみたように、少なくともウクライナ社会においては、この点でプーチンに対する強い不信感が存在する。当初の計画や開戦後の言動から、プーチンの狙いは「領土」というより、ウクライナの「主権」や「アイデンティティ」を奪うことにあると考えられ、現段階でも目的が下方修正されたようにはみえない。プーチンは上述の24年6月の会見でも、ウクライナの「非ナチ化」「非軍事化」「中立化」というロシアの目標に変わりがないことを改めて強調しており、多方面で議論されている「領土」を軸とした停戦・和平案には現時点でまったく関心を示していない。

他方、前線で厳しい状況が続き、世論にも一定の変化がみられるなか、ゼレンシキーは「平和サミット」を開催するなど外交面での攻勢を強めている。こうしたなか24年7月のBBCのインタビューで「すべての領土を武力で取り戻すという意味ではない。外交力が助けになると思う」と述べるなど、領土奪還の「手段」としての外交圧力の重要性をより強調する機会が増えている27。また、24年内の開催を目指す第2回「平和サミット」には、第1回会合には招待しなかったロシアの参加も必要だと述べており、対ロ交渉に以前より前向きな姿勢をとっている。他方、すべての領土を取り戻す(=いかなる領土も割譲しない)という「目的」はこれまでのところ一貫している。今後、世論がどう変化するかとともに、こうした方針にも変化がみられるのかについて注視していく必要があろう。

いずれにせよ「停戦」という言葉が様々なところで飛び交っているものの、現時点では具体的な停戦・和平交渉に向けた機運は高まっていない。また、どこかの時点で停戦協議が再開したとしても、具体的な条件をめぐる両国の隔たりを埋めるのは容易ではなく、交渉が難航することは想像に難くない。しばらく前線でも、外交でも、ウクライナにとって厳しい「戦い」が続くことになるだろう。

(2024年8月15日脱稿)

(二松学舎大学国際政治経済学部准教授)

- 2026年1月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアフェローの論稿「第二次トランプ米政権下の米ロ関係の行方と日本へのインプリケーション」を発信。

- 2026年1月に、廣瀬陽子慶応義塾大学教授の論稿「ウクライナ戦争の中で変わるハイブリッド戦争:ロシアの手法と世界に拡散する脅威」を発信。

- 2025年10月に、玉置敦彦中央大学校教授の論稿「パックスアメリカーナの終焉と中国」を発信。

- 2025年10月に、益尾知佐子九州大学校教授の論稿「中国「一石三鳥」の深海底資源開発」を発信。

- 2025年10月に、倉澤治雄科学ジャーナリストの論稿「科学技術の地政学~中国科学革命vsトランプ2.0~」を発信。

- 2025年10月に、飯田将史防衛研究所部長の論稿「ウクライナ戦争と中東紛争をめぐる中国の得失とロシアとの軍事協力」を発信。

- 2025年10月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論稿「中国経済の中長期的展望-米国や世界との関係との行方-」を発信。

- 2025年10月に、小原凡司笹川平和財団上席フェローの論稿「建国百年における中国軍事力」を発信。

- 2025年10月に、川島 真東京大学校教授の論稿「グローバルサウスから見た「パックス・チャイナ」」を発信。

- 2025年7月に、伊藤融防衛大学校教授の論稿「モディ3.0のインドと今後の展望」を発信。

- 2025年7月に、山田剛日本経済研究センター主任研究員の論稿「インド経済の中長期的展望-インド市場をどう評価する」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「印中国境と軍事戦略」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「インドパキスタン紛争の行方」を発信。

- 2025年7月に、清田智子長崎大学准教授の論稿「グローバルサウスのリーダーたるインド-その実態は?」を発信。

- 2025年7月に、伊豆山真理防衛研究所主任研究官の論稿「インドの対米・対ロシア外交」を発信。

- 2025年7月に、溜和敏中京大学教授の論稿「インドの戦略から考える日印安全保障協力」を発信。

- 2025年7月に、平松賢司元インド大使の論稿「日印の戦略的関係強化に何が必要か」を発信。

- 2025年4月に、安井明彦みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部長の論稿「米国経済の展望-黄金時代は始まるのか-」を発信する。

- 2025年4月に、田中修拓殖大学大学院経済学研究科客員教授の論稿「内憂外患の中国経済」を発信する。

- 2025年4月に、竹田 幸平ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所客員研究員の論稿「経済安全保障における民間セクターの役割:日米および官民関係を巡る考察」を発信する。

- 2025年4月に、村山裕三同志社大学名誉教授の論稿「防衛産業の競争力強化案:「ファミリー型」から「戦略的系列型」への移行」を発信する。

- 2025年4月に、関山健京都大学教授の論稿「食料安全保障、エネルギー安全保障から経済安全保障を考える」を発信する。

- 2025年3月に、小峰隆夫大正大学客員教授の論稿「日本経済の展望」を発信する。

- 2025年3月に、小黒一正法政大学教授の論稿「社会保障改革や税制改革を考える―財政再建はどうなるか」を発信する。

- 2025年3月に、高見澤将林東京大学客員教授の論稿「経済安保政策の進展と「安全保障化」が加速する中での政策連携強化の在り方」を発信する。

- 2025年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「経済安全保障から地経学へ」を発信する。

- 2025年1月に、山岸敬和南山大学教授の論稿「トランプ政権二期目におけるヘルスケア政策―ケネディ指名に見る政策の行方―」を発信する。

- 2025年1月に、辰巳由紀スティムソンセンター シニアフェローの論稿「第二次トランプ政権の外交・安全保障政策」を発信する。

- 2025年1月に、冨田浩司前駐米大使の論稿「第二次トランプ政権と日米関係―元実務家の視点から」を発信する。

- 2025年1月に、村田晃嗣同志社大学教授の論稿「帰って来た「恐怖の男」―トランプ再登板の意味」を発信する。

- 2024年12月に、飯田健同志社大学教授の論稿「2024年大統領選挙におけるトランプ投票の分析」を発信する。

- 2024年12月に、渡部恒雄笹川平和財団シニアフェローより「トランプの勝因-トランプは何故再び大統領を目指したのか」を発信する。

- 2024年12月に、渡辺将人慶應義塾大学准教授より「カマラ・ハリスとその敗因:民主党は立ち直れるか」を発信する。

- 2024年12月に、西山隆行成蹊大学教授より「選挙を通じてみた米国の民主主義と社会」を発信する。

- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。

- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。

- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。

- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。

- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。

- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。

- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。

- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。

- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。

- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。

- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。

- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。

- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。

- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。

- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。

- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」

- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。

- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。

- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。

- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。

- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。

- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。

- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。

- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。

- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。

- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。

- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。

- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。

- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。

- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。

- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。

- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。

- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。

- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。

- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。

- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。

- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。

- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。

- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。

- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。

- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。

- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。

- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。

- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。

- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。

- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。

- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。

- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。

- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。

- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。

- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。

- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。

-

(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。

- 表紙

- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授

- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将

- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授

- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員

- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将

- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー

- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長

- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長

- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信

- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信

- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信

- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信

- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信

- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信

- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信

- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信

- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信

- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信

- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信

- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信

- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信

- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信

- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信

- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信

- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信

- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信

- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信

- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信

- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信

- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信

- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信

- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信

- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信

- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信

- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信

- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信

- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信

- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信

- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信

- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信

- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信

- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信

- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信

- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信

- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信

- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信

- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。

- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。

- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。

- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。

- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。

- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。

- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。

- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。

- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。

- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。

- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。

- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。

- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。

- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。

- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。

- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。

- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。

- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。

- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。

- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。

- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。

- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。

- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。

- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。

- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。

- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。

- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。

- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。

- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。

- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。

- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。

- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。

- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。

- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。

- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。

- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。

- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。

- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。

- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。

- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。

- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。

- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信

- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。

- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。

- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。

- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。

- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。

- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。

- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。

- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。

- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。

- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。

- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。

- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。

- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。

- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。

- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。

- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。

- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―

- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。

- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信

- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信

- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信

- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。

- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。

- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。

- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。

- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。

- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。

- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。

- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。

- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。

- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。

- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。

- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。

- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載

- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載

- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載

- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。

- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。

- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。

- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。

- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。

- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」

- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。

- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。

- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。

- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。

- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。

- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。

- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。

- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。

- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。

- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。

- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。

- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。

- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。

- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。

- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。

- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。

- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。

- 2026年1月に、「Security Studies 安全保障研究7-4巻」(ウクライナ戦争後のロシアを考える)2026年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年10月に、「Security Studies 安全保障研究7-3巻」(パックス・チャイナは到来するか)2025年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年7月に、「Security Studies 安全保障研究7-2巻」(日本の安全保障の視点からインドを考える)2025年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年4月に、「Security Studies 安全保障研究7-1巻」(経済の展望と経済安全保障)2025年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年1月に、「Security Studies 安全保障研究6-4巻」(第二次トランプ政権下の米国はどこに向かうのか-米国大統領選挙を分析する)2025年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年10月に、「Security Studies 安全保障研究6-3巻」(ウクライナ戦争の終結をもたらすのは何か?)2024年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。

- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」

- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」

- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)

- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。

- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。

- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介

- 30年5月 再び北朝鮮問題

- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ

- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -

- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン

- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて

- 29年6月、朝鮮半島について

- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人

- 29年1月、(続)カザフスタンという国

- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。