拡大NATOにおける核戦略

岩間陽子

1.冷戦期NATOの核戦略

冷戦期NATOの核戦略の本質は、大量報復戦略であった。1953年に登場した米アイゼンハワー政権は、それまでのアメリカの防衛戦略を見直し、核兵器による抑止に大きく依存した「大量報復戦略」を1954年初頭に発表した。これがNATOの戦略として同年12月には取り入れられた。北大西洋理事会(NAC)は戦略文書MC48を採択し、ここで防衛のために戦争の初期に核兵器を集中的に使用する方針を確認した。アイゼンハワー政権の大量報復戦略採択の理由は、政治的なものと軍事的なものがあった。政治的には、財政的にも人的にも大きな負担となった朝鮮戦争が終わり、防衛費を減らして社会を正常に戻したいという流れがあった。 1選挙キャンペーン中からアイゼンハワーは、トルーマンに比して自分であれば、もっと大胆に兵力を使用して、朝鮮戦争を早く終わらせ、経済と社会の復興に力を注ぐ、というレトリックを多用した。当時財政が逼迫しており、帝国の維持に躍起になっていた英国にとっても、核抑止に頼って通常兵力を減らすことは、利害に適っており、アイゼンハワー政権の政策転換を積極的に後押しする要因となった。 2

当選後、核兵器使用の威圧が朝鮮戦争を終了させるのに重要であったとアイゼンハワーが政治的に演出したことは、大量報復戦略策定にあたり、かなりの重要性があった。1953年の春から、アイゼンハワーは核兵器をごく普通の兵器として使えるようにするよう命じていたし、夏には戦闘行為の再開は「朝鮮の領内に留まらない重大な帰結を招く」として、中国に対する核兵器使用を暗に威嚇して見せた。 3実際上は中朝はすでに継戦意欲を失っており、スターリンの死により停戦へ動き出していたのだが、アイゼンハワー大統領にとっては、これは成功体験となった。 4

軍事的にも、ダレスは政権で国務長官に就く以前から、朝鮮半島では米国が地上軍を投入するのではなく、北朝鮮や中国に対して核使用の脅しをもっとはっきりさせることにより、抑止を効かせる必要があると考えていた。米軍占領下の日本での経験からも、米軍基地や大規模駐留軍の存在は、反米感情を強くする可能性が大きいことを感じており、核兵器の抑止とオフショアの空軍力・海軍力に支えられた封じ込めが望ましいと考えていた。欧州方面で顕著であったのは、ソ連軍の圧倒的な地上兵力の存在であった。当時西ドイツは完全に非武装化されており、英仏軍は数的には貧弱であり、しかもアイゼンハワーは大量の米軍駐留を続けることを望んでいなかった。そのため、大量の兵力を必要としない戦略が求められていた。スターリンの死後、欧州でも緊張緩和が訪れつつあった。今すぐに東西間の戦争が始まるかもという危機感は、1950年当時と比べれば格段に薄れていた。

大量報復戦略を採択すると、すぐにアイゼンハワー政権は、在欧米軍に大量の戦術核を配備し始めた。50年代中盤は、各軍種が核兵器の開発を競い合っていた時代であり、多種多様な戦術核兵器が開発され、配備されていった。その多くはすでに全く使われていないが、50年代後半にミサイルの飛距離が伸び、さらに60年代にICBM(大陸間弾道ミサイル)が開発されるまでの間は、戦術核開発の黄金時代であった。そして、アイゼンハワーが核兵器を「普通の兵器として」使うべきだという考えを当初持っていたため、それらは前線にどんどん配備された。NATOの戦略が、西進してくるワルシャワ条約機構軍を止めるために早期に核兵器を使うということになっていたことも、配備の為に好都合であった。ごく初期に使うのであれば、あらかじめ前線に備蓄して、現場の司令官が早期に使用命令を下せるようにしておかねばならなかった。 5

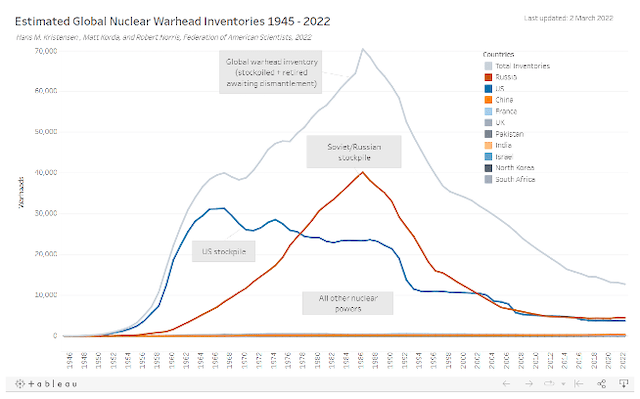

結果的に、アイゼンハワー政権の間にNATOの核兵器数は、異様なほど増加した。この増加には、SAC司令官のカーティス・ルメイの存在や、アメリカの官僚機構の構造など、様々な要因が絡んでおり、必ずしもこのような形をアイゼンハワーは望んでいなかったかもしれないが、それは彼の政治責任の下で起こった。 6 1950年代後半のアメリカのようなペースで核兵器を作った国は、後にも先にもない。そして、1960年までに完成した東西対立の形は、その後冷戦が終わるまで核抑止の在り方を規定することになった。図1からわかるように、ソ連軍の核弾頭数は、明らかにアメリカの配備を追いかけている。冷戦初期のスターリンの政策は、常に西側が動いた後になっており、ワルシャワ条約機構の創設も、NATOへの西ドイツ加盟が決定してからであり、北大西洋条約の署名後6年も経っている。晩年のスターリンは、中立化された統一ドイツ案をあきらめておらず、1952年3月10日のスターリン・ノートはよく知られている。 7

図1:世界の核弾頭数の推移(推定)

出典: Federation of American Scientists, Status of World Nuclear Forces,

https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/

アイゼンハワー政権は、同盟国に対して核兵器を供与することについても前向きであった。実際にはこれは、米国国内法であった原子力法の規定でできなかった。だが、50年代後半アメリカは、まず同盟国に対して核搭載可能な兵器を供与し、核弾頭はNATO核備蓄制度の下で欧州に備蓄しておき、有事には核弾頭を供与する、という仕組みを作った。 8戦術核の早期使用を前提とし、しかも米軍兵力は減らすのであれば、現地国軍により多くの責任を担ってもらうことになり、そこには戦術核の使用が含まれるのは、論理的には当然であった。

これとは別に、複数国でポラリス・ミサイル搭載型の潜水艦を運用するという戦略核の多国化案も作り、これがMLF(Multilateral Force:多角的核戦力)と呼ばれるものになった。 9こちらの方はジョンソン政権で葬り去られたが、前者の当時核備蓄(nuclear stockpile)と呼ばれた仕組みが、現在では核共有(nuclear sharing)と呼ばれる形で残っている。1958-9年あたりから各国別に二国間枠組みで始まった制度であり、冷戦期においてはかなりの数の運搬手段でこの制度が活用された。

2.柔軟反応戦略の採択と核共有・核協議制度の定着

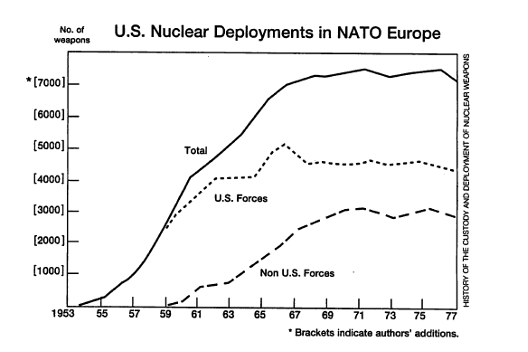

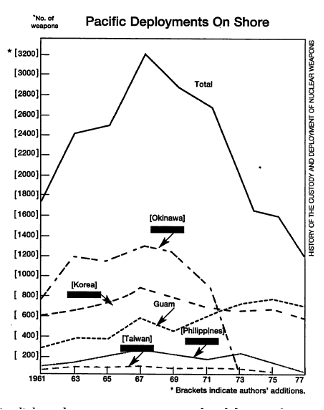

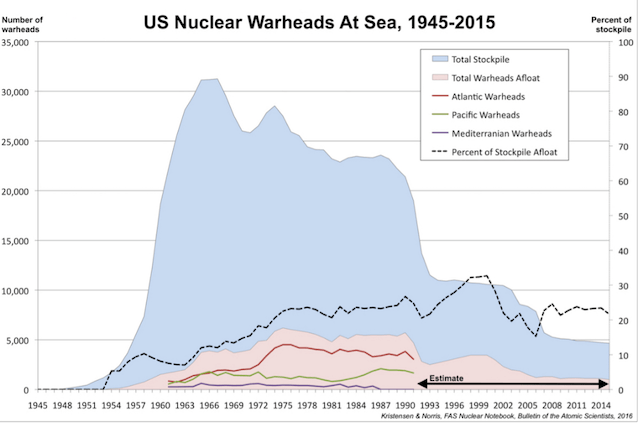

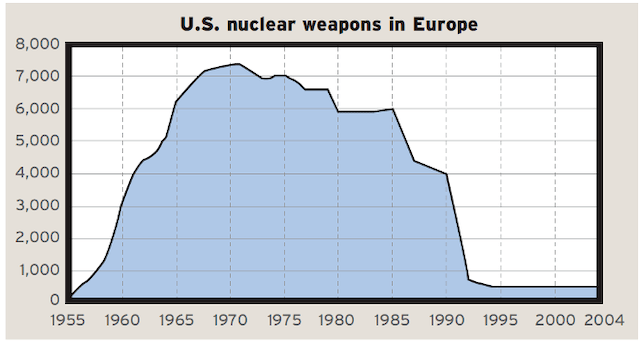

図2と図3を比べてもらいたい。アジア地上配備の米国の核は、1967年をピークにはっきり減少に転じている。また、欧州でも米軍配備の核は、67年をピークに横這いか微減状態である。しかし、米軍以外に供給された核が71年くらいまで増え続けており、全体の数を押し上げている。図4の海上配備の核の方は63年がピークである。米国の核戦略は、ケネディ政権以後、明らかに違う方向性を得る。それまでの種類・総数共に増やし、なるべく広く配備し、圧倒的力により抑止を狙う、という方向性から転換して、数・種類共に限定し、米国が望まない核戦争が始まってしまわないように、全体をコントロールするという方向に変わる。武器調達は何年もかかるものなので、方向性が変わったからと言って、すぐに数が減り始めるものでもないし、政策が変わるにも時間がかかる。しかし、ケネディ政権は政権についてみて、アイゼンハワー時代の核兵器の管理の甘さに驚愕し、PAL(permissive action link: 行動許可伝達システム)システムを導入するなど、弾頭の管理をすぐさま強化した。

図2:欧州NATO域内の米核弾頭数

図3:太平洋の地上配備の米核弾頭数

(図2+3出典:Robert S. Norris, William M. Arkin & William Burr, "Where they were," Bulletin of Atomic Scientists, Vol. 5, No.6, November/Decmber 1999, pp. 26-35.)

図4 海上配備の米軍核弾頭数推移、1945-2015

出典:Federation of American Scientists, "Declassified: US Nuclear Weapons At Sea,"By Hans Kristensen, February 3, 2016.

https://fas.org/blogs/security/2016/02/nuclear-weapons-at-sea/

戦術核兵器を使った戦争がどんなものになるかについては、アイゼンハワー政権時代に米陸軍で一定の研究がなされた。Pentomic divisionと呼ばれた試みで、戦場で戦術核が使用することに備えて、自軍の被害を極小化するために師団を小さく機動性をあげようとした。しかし、どのようにしたところで、中欧の戦場で多数の戦術核を敵・味方双方が使用すれば、兵員にも市民にも甚大な被害が出ることは避けられなかった。結局この試みも1963年には中止されている。 10 60年代初頭には、大量報復戦略は破綻している。少なくとも、西進してくるワルシャワ条約機構軍に対して、大量の戦術核を使う、という部分に関しては、現実味がなくなっている。有名な「カルテ・ブランシュ」をはじめ、何回か核戦争の演習がNATOで行われたが、どれも数百万単位の犠牲が出ることを示唆していた。当然そこには、NATO軍の兵士も含まれていた。

50年代初期には、まだ放射能の被害について一般に十分な理解がされていなかった。しかし、第5福竜丸事故などを経て、50年代後半には原爆の被害に関する情報が広く知れ渡るようになっていた。57-8年以後、世界的に核兵器反対運動、核兵器廃絶運動が広がりを見せ始める。第五福竜丸事件のあった日本では最も早かったが、この後数年でソ連、イギリスも水爆実験に成功し、その破壊力の大きさが知られるようになった。世界の核兵器数がすでに数万個に達していることが意識され、核戦争は世界の滅亡である、という現在に至るイメージが定着するようになっていった。これは同時に、核は使われてはならないものであるという規範、いわゆる「核のタブー」の成立をも意味していた。 11

このようにいくつかの要因が重なり、ケネディ政権内ではすでに成立期に、核兵器は使いにくいものであり、すでに米軍は十分すぎるほどの核を持っており、危険はむしろ多すぎて管理が効かず、望まない偶発核戦争が起こることである、という認識が共有されていた。この意識は、ベルリン・キューバ危機を経ることで、さらに強化された。60年代に入り、核弾頭数の伸びが鈍り、ピークアウトするのはこの意識の反映である。そして、同盟国内にある核についても、同じく管理に不安があることから、極力米国内に持ち帰るという方向に舵を切る。おそらく、軍部の若干の抵抗があったであろうが、アジア太平洋に関しては、ホスト国の発言力があまり強くないか、ホスト国自身が核を望んでいなかった(日本はこれに該当する)ため、60年代後半には戦術核の多くは退役させられるか、グアムや本土に移転されたものと思われる。沖縄の「核抜き・本土並み」は、まさにこの時期に重なっていたから可能になったと思われる。

ケネディ政権の考えを落とし込んだ戦略が、いわゆる「柔軟反応戦略」であった。初期の議論は、制限核戦争論とセットで行われており、論理的には戦術核の小規模使用は柔軟反応戦略と必ずしも矛盾しない。しかし、アジアにおいては確実に、核の敷居はあげられ、戦術核の数が大幅に減っていくのが1960年代である。核兵器はなるべく使いたくない、究極の抑止として戦略核に頼り、それ以外の兵器もなるべくアメリカが管理したい、というのがケネディ、ジョンソン政権の本音であった。それが顕著に表れているのが、アジア太平洋方面の核態勢である。ベトナム戦争においても、核使用は検討はされたものの、結局大勢を変えるほどの効果が得られるとは思われず、政治的なマイナスと比べて使う価値があるという結論は出なかった。 12

しかし、ヨーロッパにおいてはこの時期も核兵器が増え続けている。特に、米軍以外の使用を想定した核兵器が増え続けている。これはおそらくは、NATO固有の政治的問題によるものであった。NATOにおける核と通常兵器のバランスの問題は、アメリカの拡大抑止の信頼性の問題と、常に絡み合っていた。ケネディ政権登場後、マクナマラ国防長官は、核への依存を減らす柔軟反応戦略をNATOにも導入しようと試みた。その過程で直面したのは、在欧核兵器を減らそうとすると、拡大抑止の信頼性が揺らぎそうになるという政治的問題であった。米軍のコミットメントが弱まると取られかねない行動は、すべて同盟国側に「見捨てられ不安」を引き起こすのであった。加えて欧州諸国は、柔軟反応戦略をまじめにやろうとすれば必要になる、通常兵力の軍拡をやる準備がなかった。政治的に落ち着き、経済成長も安定していたこの時期、各国内では大軍拡を受け入れる状況はなかった。 13

1957-68年の間に、いわゆるグローバルな核秩序が完成されていった。これは、核兵器自体の保有国は限定すると同時に、非核保有国にも拡大抑止や軍備管理・軍縮レジームへの参加により、一定の安心感を供与しつつ、核使用の可能性を管理しようとするレジームであった。その中でNATOにおいては、突出したアメリカの核兵力が全体へ拡大抑止を提供し、英仏が最小限度の核兵力を保有しつつ、状況によりそれをNATOのために使用するという構造になっていた。このためには、非核保有国側にアメリカの拡大抑止への信頼性が維持されることが、政治的な必要条件であった。そのために、次第に「核共有」と呼ばれるようになった戦術核の運用制度と、60年代後半に整えられたNPG(核計画グループ)を中心とする核協議の制度が二本柱を提供していた。 14この二本柱は、米英仏以外の諸国の非核ステータスが確定することとパッケージであり、NPTの加盟が暗黙の前提であった。

同盟国間の核協議の最初のものは、おそらく朝鮮戦争時の米の核使用の可能性に遡る。1953年末にアイゼンハワー政権が、停戦が崩壊すれば中国に対して核を投入するという方針を決めたとき、英仏、特に英政権から、核の使用に際しては必ず協議してもらわなければ困るという強い要望が伝えらえた。 15核共有を前提とした核の運搬手段の保有と核弾頭の保管(米軍による)に関しては、基本、米国とホスト国との間の二国間合意によっている。しかしNPGにおいては、同盟としての核の運用と戦略について話し合われる。当初はメンバー間に格差が存在したものの、現在ではフランス以外のすべての国が参加する平等な組織になっている。

NATOは1967年12月に柔軟反応戦略を採択したということになっているが、実際には戦術核を前方で防衛の為に早期に用いるという前提自体は変わっておらず、「大量報復」という名前こそ消えたものの、核使用と全面核戦争へのエスカレーションが持つ抑止力に大きく依存した戦略は変わらなかった。結果として80年代に至るまで、中欧には数千発の戦術核が常に保管されており、必要となれば短時間に使用できる状況に置かれていた。

反共産主義の強かった戦中世代と違い、戦後世代はこの状況に強い反発を抱いた。NATOの核抑止に依存した戦略は、次第に国内世論の支持を失っていった。この問題が頂点に達したのは、1983年のNATO二重決定に基づく米軍への中距離核配備であった。この時西ドイツで最も広汎に、反核・反NATOデモが行われたが、他の欧州諸国でも大きな反対があった。核兵器の「近代化」は、たとえそれが核兵器の配備総数の減少を伴うとしても、「新しい核兵器が来る」という印象を与えるだけで、国内世論的に次第に困難になっていた。1985年以降、ゴルバチョフの登場により、東西間の緊張が減少し、一気に軍縮へ、そして冷戦終結へと向かったおかげで、この問題が真の同盟危機に至ることはなかったが、1985年までにNATOの核戦力は、その抱えた矛盾が極度の同盟内の政治的緊張をはらむまでになっていた。 16

3.ポスト冷戦期への移行

1989年11月にベルリンの壁が落ち、二つのドイツの統一交渉が始まったとき、統一ドイツと核兵器の問題は、当然一つの焦点になるべき問題であった。ソ連側が、巧みな外交を行えば、統一ドイツの非核化を達成することは不可能ではなかったかもしれない。少なくとも西ドイツの世論は、80年代後半、とても反核になっていた。反核・反原子力発電は、左派政党である社会民主党と緑の党双方が支持する政策となっていた。彼らは同時に、かなりの程度反NATOであり、むしろCSCE(欧州安全保障協力会議)から、全欧安保機構を作ることを望んでいた。二つのドイツの統一は、ヨーロッパの統一の枠内で起こるべきと考えられており、もちろん欧州統合は重要であったが、同時にNATOとワルシャワ条約機構のような分断された安保機構ではなく、全ヨーロッパが包含される制度を望む声は、特に西ドイツで強かった。

ソ連外務省の専門家は、このことをよく理解しており、可能であれば統一ドイツの中立化、そうでなくとも非核化を要求すべきだと考えていた。しかし、ゴルバチョフはこれらの専門家を1990年の交渉において必ずしも尊重せず、しばしば独断で一貫性のない外交を行い、結果として確実に得ることができたのは、旧東独地域には核兵器は配備されない、という約束だけであった。 17ドイツ統一に関するいわゆる「2+4条約」は、第3条でABC兵器の製造・所有・管理を放棄し、NPTの遵守を約束した。統一ドイツの兵力は37万人という上限が課せられ、ソ連軍の撤兵が完了するまでの期間は、旧東独地域にはNATOに統合されていないドイツ軍のみが展開を許された。ソ連軍撤兵後は、他のドイツ領と同様にNATOに統合されたドイツ軍が展開できたが、核兵器の運搬手段の配備は許されなかった。ただし、通常・核弾頭両用兵器に関しては、通常弾頭用の運搬手段であれば許されることになった。外国軍や核兵器や核の運搬手段は、旧東独地域には配備されないことになった(第5条)。

この第5条の意味をめぐって、後にロシアと西側はもめることになる。ロシア側は、この過程で西側はNATOが、これ以上東へは拡大しないと約束したと主張した。「2+4条約」には、旧東独領の扱いしか出てこない。これはドイツの戦後処理であり、東欧諸国や、ましてや欧州全体の戦後処理ではなかった。西側にとっては、旧東独地域の非核化だけは飲まざるを得なかったが、それ以外の部分は、ほぼほぼ要求を貫徹することができた。西側首脳陣の中では、ベーカー米国務長官がNATO不拡大の約束を一時考えており、ゲンシャー西ドイツ外相は、統一ドイツのNATO不加盟と中立化をも考えていた。しかし、これらは米独間の首脳が受け入れる条件とはならず、ソ連側も首尾一貫した要求をすることもなかったため、コール首相やブッシュ大統領が考えていた最も良い条件で、ドイツは統一することができた。 18

ドイツの非核化を拒否したブッシュ大統領であったが、冷戦終結後には、急速に在欧米軍の地上配備核を撤去した。1991年9月27日、ブッシュ大統領は、PNI(大統領核イニシアチブ)と呼ばれる発表で、海外における地上配備のすべてのアメリカの戦術核の撤去、並びにすべてのアメリカの水上艦と攻撃原潜から「通常の状況においては」戦術核兵器を撤去することを発表した。 19この結果、在欧米軍核は急速に減少した(図5参照)。唯一削減されなかったのが、DCA(核・通常弾頭両用航空機)と呼ばれる同盟国の戦闘機に搭載される、「核共有」用のB61核爆弾であった。これが、現在約100発欧州数か所に米軍により管理されて保管されていると推定されている。

ブッシュがこのPNIを発表した当時、ソ連邦が崩壊間際であった。アメリカは、約22000発と言われたソ連の戦術核兵器が、散り散りになることを恐れた。小さいものは手提げかばんに入ってしまうような戦術核兵器が、テロリストの手に渡りでもすれば、予測不可能な事態になりかねなかった。ブッシュ政権では、チェイニー副大統領は懐疑的だったが、スコウクロフト国家安全保障補佐官の意見が結局通り、一方的な軍縮案を発表することで、ソ連側からも同じような動きが出てくることを期待したのであった。相談を受けたヴェルナーNATO事務総長も、航空機搭載システムが欧州に残るのであれば、という条件で同意した。ゴルバチョフ大統領への連絡は、9月27日の朝行われた。 20

この年末には、ソ連邦もワルシャワ条約機構もなくなり、ロシアも政治的混乱により、軍事的脅威ではなくなった。それゆえ、NATOは歴史上はじめて、西進してくるロシア軍の戦車に対して戦術核兵器を使うことによって防衛する、という前提から解放された。90年代以降、NATOは核の同盟であり続けると宣言し続けており、核共有のB61は、おそらくその象徴なのであろう。しかし、約一世代の間、NATOは歴史上はじめて核戦略を真剣に考えずに済む時代を過ごしたのであった。

図5 欧州配備の米国の核兵器

(出典:Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, "U.S. Nuclear Weapons in Europe, 1954-2000," Bulletin of the Atomic Scientists, November/December 2004)

4.拡大NATOと核抑止

かつてのワルシャワ条約機構諸国までNATOを拡大することは、1990年時点では議論はされていたが、決断は下されていなかった。すでにチェコスロバキアやポーランドからの加盟打診は内々に行われていたが、最終的にはアメリカが決断しない限り、NATOのさらなる東方拡大は起こらなかった。その決断は、クリントン政権が1994-5年にかけて行った。一定の基準で新興諸国の軍隊の民主化などを確保しつつ行われたため、最初の拡大は、1999年のポーランド、ハンガリー、チェコ共和国の3か国であった。その後2004年に第二次拡大が行われ、バルト三国を含む7か国が加盟し、さらに2009年以降は、バルカン諸国にまで拡大はおよび、現在NATOは30か国にまで拡大している。

上述したように、1990年の「2+4条約」では、旧東独地域に核兵器を持ち込まないことは約束されているが、さらに東に位置する諸国については触れていない。結果的に、NATOは東方拡大をし、ロシア側は「裏切られた」と何度も主張している。NATO側は東方不拡大の約束はなかったと主張しているものの、旧東欧諸国への外国軍隊の常駐や核兵器の配備に関しては、かなりのところ自制してきた。2014年のロシアのクリミア侵攻以降、東欧諸国は領域防衛の強化を訴えており、NATOの中では常駐の形ではないものの、事実上東欧・バルト諸国への外国軍の存在を少しずつ増やしてきている。他方、核兵器の方には、現在までのところ全く動きはない。B61の数は減ったままであるし、戦略面でも変化はない。

2022年のロシアのウクライナ侵攻以後、唯一新しい動きは、ドイツがF-35Aの購入を表明したことである。これにより、少なくとも今ある形の核共有は当面継続が担保された。ドイツではDCAとしてのトルネードが老朽化しており、その更新の決定がなされなければ、なし崩し的に核共有からの離脱が起こるのではないかという懸念が持たれていた。 21 2021年末にドイツの新政権が誕生するにあたり、核共有からの離脱を連立協定で決めるのではないかという強い懸念がもたれた。現在の制度がNATOの核抑止維持のために必要な制度であるという声が多く出され、最終的にはそのような決断は下されなかった。特に強調されたのは、ドイツが核共有から離脱するようなことをすれば、ポーランドやバルト諸国が不安を抱き、ひいては彼らが米軍の核配備を望むかもしれない、ということであった。ポーランドやルーマニアは、たびたびより強い米軍のプレゼンスを求めてきたが、これまではミサイル防衛関係のアセット配備に留まってきた。ウクライナ戦争開始により、さすがに兵力の配備は発表されたものの、核兵器を増強するという話は全く出ていない。

5.終わりに

冷戦後NATOにとって、長い間欧州大陸には軍事的脅威は存在しなかった。そのため、NATOはまず旧ユーゴスラヴィア地域で、次いでアフガニスタンでの平和維持・平和構築活動に従事する「領域外活動」中心の組織となっていた。ロシアの脅威の再興は、もう一度NATOに領域防衛を真剣に考えさせている。しかし、現在までのところ、いかにしてウクライナを軍事的に支援するかが議論の中心で、NATOの領域防衛をどのように行い、抑止をどう再建するかという話には至っていない。プーチンの核の脅しにも関わらず、在欧米軍の核を増強しようという議論は、公式には起こっていない。

冷戦期NATOは、過度に核抑止、それも戦術核の早期使用に依存した防衛戦略を取っていた。そのことの、政治的コストは高かった。1980年代、NATOは核反対の世論に翻弄され、何度も同盟危機を迎えた。現状でも、西欧各国での核兵器への拒否感は強く、核兵器再導入、あるいは核抑止への依存を高める防衛戦略を議論することは、いまだにある種のタブーが付きまとっている。ロシア側が、戦術核使用に至らない限り、おそらくこの状況は変わらないであろう。それでは、今度こそ欧州は、通常兵力で自分たちを防衛できるほどの軍備増強をするのであろうか。その鍵を握るのはドイツの動向である。ショルツ首相は、Zeitenwende(時代の転換点)を2022年の外交のキーワードにして、ドイツは変わったと何度も強調して見せた。他方で、1年たってみて、ドイツ連邦軍にはそれほどの変化は起きておらず、約束した1千憶ユーロの特別拠出金についても、大部分が未消化であり、今のところ防衛費は微増にとどまっている。ドイツ外交が本当に転換するまで、まだ時間がかかりそうである。

(政策研究大学院大学教授)

- 2026年2月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「露朝軍事協力が地域安全保障に与える影響」を発信。

- 2026年2月に、山口信治防衛研究所主任研究官の論稿「露中関係と日本の安全保障-戦略的中ロ関係は今後いかに展開するか」を発信。

- 2026年2月に、兵頭慎治防衛研究所研究幹事の論稿「ロシアの国家安全保障戦略の展望-「多極世界」「反西側」「核大国」を中心に」を発信。

- 2026年2月に、河東哲夫元在ロシア大使館公使の論稿「「帝政ロシア」復活の可能性とアジア・日本にとっての意味」を発信。

- 2026年2月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「日本の安全保障にとってのウクライナ戦争後のロシア」を発信。

- 2026年1月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアフェローの論稿「第二次トランプ米政権下の米ロ関係の行方と日本へのインプリケーション」を発信。

- 2026年1月に、廣瀬陽子慶応義塾大学教授の論稿「ウクライナ戦争の中で変わるハイブリッド戦争:ロシアの手法と世界に拡散する脅威」を発信。

- 2025年10月に、玉置敦彦中央大学校教授の論稿「パックスアメリカーナの終焉と中国」を発信。

- 2025年10月に、益尾知佐子九州大学校教授の論稿「中国「一石三鳥」の深海底資源開発」を発信。

- 2025年10月に、倉澤治雄科学ジャーナリストの論稿「科学技術の地政学~中国科学革命vsトランプ2.0~」を発信。

- 2025年10月に、飯田将史防衛研究所部長の論稿「ウクライナ戦争と中東紛争をめぐる中国の得失とロシアとの軍事協力」を発信。

- 2025年10月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論稿「中国経済の中長期的展望-米国や世界との関係との行方-」を発信。

- 2025年10月に、小原凡司笹川平和財団上席フェローの論稿「建国百年における中国軍事力」を発信。

- 2025年10月に、川島 真東京大学校教授の論稿「グローバルサウスから見た「パックス・チャイナ」」を発信。

- 2025年7月に、伊藤融防衛大学校教授の論稿「モディ3.0のインドと今後の展望」を発信。

- 2025年7月に、山田剛日本経済研究センター主任研究員の論稿「インド経済の中長期的展望-インド市場をどう評価する」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「印中国境と軍事戦略」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「インドパキスタン紛争の行方」を発信。

- 2025年7月に、清田智子長崎大学准教授の論稿「グローバルサウスのリーダーたるインド-その実態は?」を発信。

- 2025年7月に、伊豆山真理防衛研究所主任研究官の論稿「インドの対米・対ロシア外交」を発信。

- 2025年7月に、溜和敏中京大学教授の論稿「インドの戦略から考える日印安全保障協力」を発信。

- 2025年7月に、平松賢司元インド大使の論稿「日印の戦略的関係強化に何が必要か」を発信。

- 2025年4月に、安井明彦みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部長の論稿「米国経済の展望-黄金時代は始まるのか-」を発信する。

- 2025年4月に、田中修拓殖大学大学院経済学研究科客員教授の論稿「内憂外患の中国経済」を発信する。

- 2025年4月に、竹田 幸平ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所客員研究員の論稿「経済安全保障における民間セクターの役割:日米および官民関係を巡る考察」を発信する。

- 2025年4月に、村山裕三同志社大学名誉教授の論稿「防衛産業の競争力強化案:「ファミリー型」から「戦略的系列型」への移行」を発信する。

- 2025年4月に、関山健京都大学教授の論稿「食料安全保障、エネルギー安全保障から経済安全保障を考える」を発信する。

- 2025年3月に、小峰隆夫大正大学客員教授の論稿「日本経済の展望」を発信する。

- 2025年3月に、小黒一正法政大学教授の論稿「社会保障改革や税制改革を考える―財政再建はどうなるか」を発信する。

- 2025年3月に、高見澤将林東京大学客員教授の論稿「経済安保政策の進展と「安全保障化」が加速する中での政策連携強化の在り方」を発信する。

- 2025年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「経済安全保障から地経学へ」を発信する。

- 2025年1月に、山岸敬和南山大学教授の論稿「トランプ政権二期目におけるヘルスケア政策―ケネディ指名に見る政策の行方―」を発信する。

- 2025年1月に、辰巳由紀スティムソンセンター シニアフェローの論稿「第二次トランプ政権の外交・安全保障政策」を発信する。

- 2025年1月に、冨田浩司前駐米大使の論稿「第二次トランプ政権と日米関係―元実務家の視点から」を発信する。

- 2025年1月に、村田晃嗣同志社大学教授の論稿「帰って来た「恐怖の男」―トランプ再登板の意味」を発信する。

- 2024年12月に、飯田健同志社大学教授の論稿「2024年大統領選挙におけるトランプ投票の分析」を発信する。

- 2024年12月に、渡部恒雄笹川平和財団シニアフェローより「トランプの勝因-トランプは何故再び大統領を目指したのか」を発信する。

- 2024年12月に、渡辺将人慶應義塾大学准教授より「カマラ・ハリスとその敗因:民主党は立ち直れるか」を発信する。

- 2024年12月に、西山隆行成蹊大学教授より「選挙を通じてみた米国の民主主義と社会」を発信する。

- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。

- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。

- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。

- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。

- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。

- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。

- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。

- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。

- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。

- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。

- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。

- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。

- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。

- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。

- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。

- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」

- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。

- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。

- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。

- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。

- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。

- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。

- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。

- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。

- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。

- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。

- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。

- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。

- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。

- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。

- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。

- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。

- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。

- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。

- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。

- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。

- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。

- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。

- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。

- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。

- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。

- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。

- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。

- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。

- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。

- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。

- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。

- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。

- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。

- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。

- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。

- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。

-

(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。

- 表紙

- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授

- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将

- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授

- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員

- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将

- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー

- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長

- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長

- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信

- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信

- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信

- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信

- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信

- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信

- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信

- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信

- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信

- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信

- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信

- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信

- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信

- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信

- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信

- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信

- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信

- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信

- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信

- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信

- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信

- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信

- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信

- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信

- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信

- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信

- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信

- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信

- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信

- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信

- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信

- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信

- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信

- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信

- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信

- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信

- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信

- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信

- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。

- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。

- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。

- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。

- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。

- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。

- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。

- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。

- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。

- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。

- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。

- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。

- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。

- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。

- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。

- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。

- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。

- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。

- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。

- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。

- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。

- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。

- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。

- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。

- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。

- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。

- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。

- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。

- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。

- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。

- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。

- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。

- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。

- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。

- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。

- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。

- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。

- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。

- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。

- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。

- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。

- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信

- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。

- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。

- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。

- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。

- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。

- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。

- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。

- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。

- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。

- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。

- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。

- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。

- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。

- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。

- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。

- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。

- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―

- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。

- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信

- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信

- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信

- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。

- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。

- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。

- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。

- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。

- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。

- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。

- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。

- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。

- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。

- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。

- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。

- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載

- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載

- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載

- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。

- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。

- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。

- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。

- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。

- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」

- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。

- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。

- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。

- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。

- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。

- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。

- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。

- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。

- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。

- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。

- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。

- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。

- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。

- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。

- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。

- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。

- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。

- 2026年1月に、「Security Studies 安全保障研究7-4巻」(ウクライナ戦争後のロシアを考える)2026年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年10月に、「Security Studies 安全保障研究7-3巻」(パックス・チャイナは到来するか)2025年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年7月に、「Security Studies 安全保障研究7-2巻」(日本の安全保障の視点からインドを考える)2025年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年4月に、「Security Studies 安全保障研究7-1巻」(経済の展望と経済安全保障)2025年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年1月に、「Security Studies 安全保障研究6-4巻」(第二次トランプ政権下の米国はどこに向かうのか-米国大統領選挙を分析する)2025年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年10月に、「Security Studies 安全保障研究6-3巻」(ウクライナ戦争の終結をもたらすのは何か?)2024年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。

- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」

- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」

- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)

- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。

- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。

- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介

- 30年5月 再び北朝鮮問題

- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ

- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -

- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン

- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて

- 29年6月、朝鮮半島について

- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人

- 29年1月、(続)カザフスタンという国

- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。