(鹿島平和研究所委託事業)

(提言論考2)

経済相互依存と政治関係 ―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―

関山 健

東洋大学准教授

安全保障外交政策研究会アソシエイツ

2017年は、日本と中国にとって、1972年の国交正常化から45周年の年である。 周知のとおり、この45年間で日本と中国は深い経済的相互依存関係を構築した。 国際政治学において、リベラリズムと呼ばれる立場では、経済的相互依存関係の深化は、 二国間関係の安定に資すると考えられている。ところが、日本と中国は、その深く結ばれた経済関係の一方で、 近年は尖閣諸島や歴史認識の問題を巡り、従来にも増して対立を深めている。

なぜ日本と中国は、経済的にこれだけ深く結ばれているにもかかわらず、政治的な対立がなくならないのであろうか。 日本と中国との関係は、相互依存関係ではないのであろうか。 あるいは、相互依存に国家関係を安定化する効果などないのであろうか。

本稿は、こうした疑問に答え、最近の日中関係から、相互依存の協調促進効果や今後の日本外交に対して、 以下の三つの示唆が得られることを述べる。第一に、今後の日本と中国にとって、 二国間の貿易投資等の発展は相互依存関係の深化に寄与しない。 第二に、尖閣諸島や歴史認識の問題などを巡る中国と外交的な対立は、今後も常態化すると予想される。 第三に、中国の政治指導者や社会に日本の重要性を正しく理解させ、 外交上の対立を決定的な断絶まで発展させるような危険な冒険を犯すことのないよう抑止することが重要である。

以下、本稿では、過去50年にわたる日中間の相互依存関係の変化という視点から、近年の日中政治関係の不安定化について考察する。 もちろん、近年の日中対立の背景には、歴史的要因や国内政治的要因など、様々な要因が複雑に絡んでいることは言うまでもない。 本稿は、そうした数々の要因の中から両国間の相互依存関係の変化という変数に焦点を当てて、 近年の日中関係の政治的対立について説明を試みる。

1.日中相互依存関係の非対称的変化

相互依存の定義については、論者によって異なるところがあるが、国際政治学において、 長らく広く受け入れられてきたコヘインとナイの定義によれば、「国境を超えるカネ、モノ、ヒト、情報の国際的やり取りの結果、 相互に影響を受け合う状態にある関係」が相互依存関係である。

ここで重要な点は、その国と国の関係が「相互に影響を受け合う状態」にあるかどうかである。 たとえば、ある国の国内経済で生じた変化が他の国の国内経済にも同様に伝搬するような場合や、 その経済関係を断絶することが互いにとって大きな犠牲を払うものとなる場合、その関係は相互依存関係にあると判断される。

そうした「相互に影響を受け合う状態」にあるかどうかは、その国にとって相手国がどれほどの重要性を占めるのか、 他の国々との比較において相対的に測る必要がある。

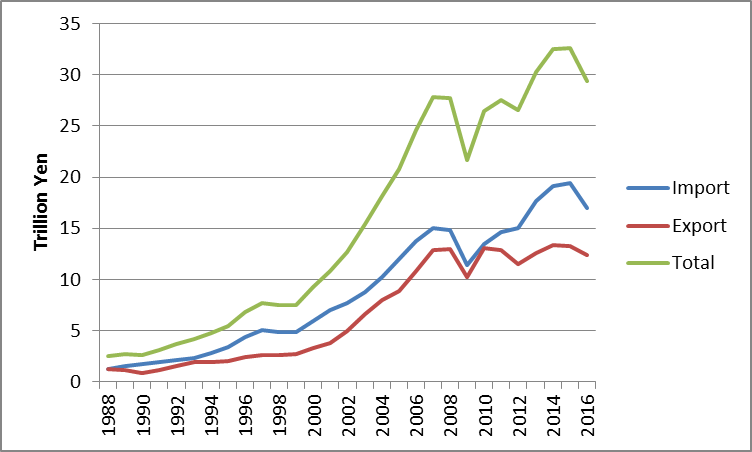

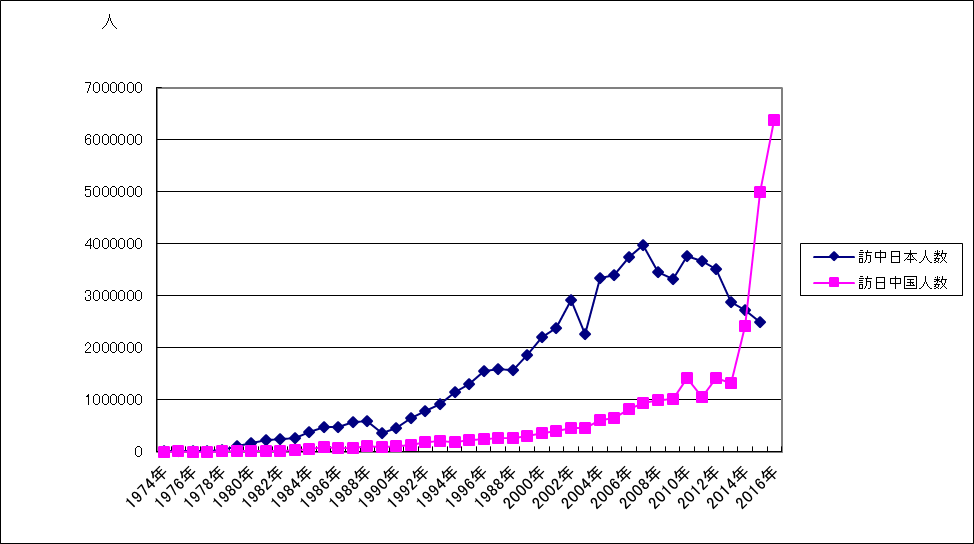

たしかに日中経済関係は、図1、図2、図3のとおり、貿易(モノ)、投資(カネ)、人的往来(ヒト)のいずれの点でも、 過去数十年にわたって飛躍的に発展してきた。それは日中の2国間だけで見れば事実である。

図1 日中貿易額の推移(年別)

(データ出所)財務省「貿易統計」

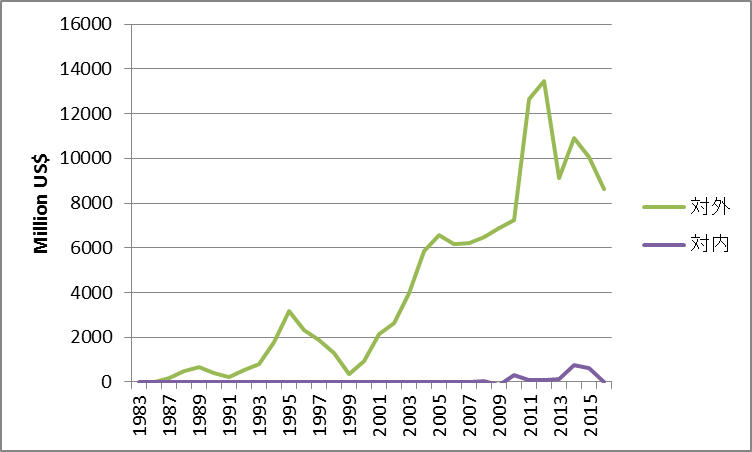

図2 日本の対中国直接投資額の推移

(データ出所)JETRO「直接投資統計」

(注)国際収支ベース、ネット、フロー

図3 日中人的交流の推移

(データ出所)国際観光振興機構

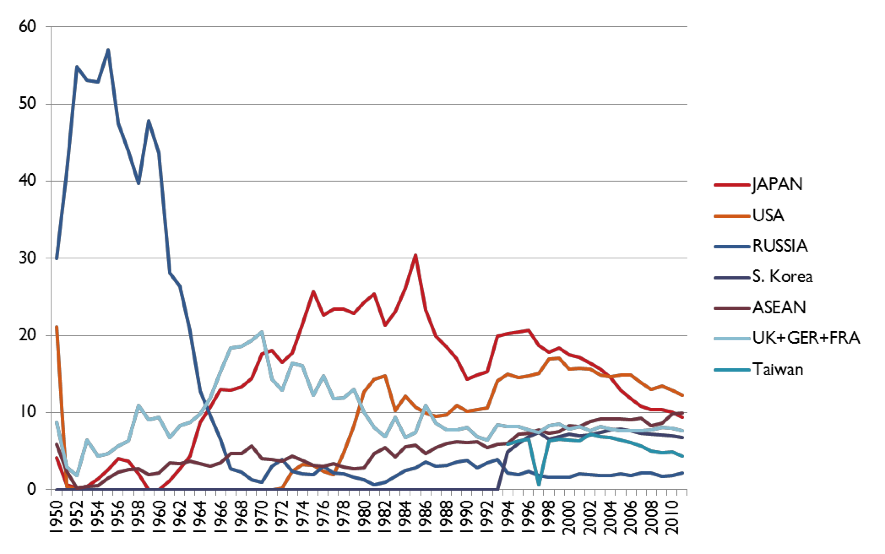

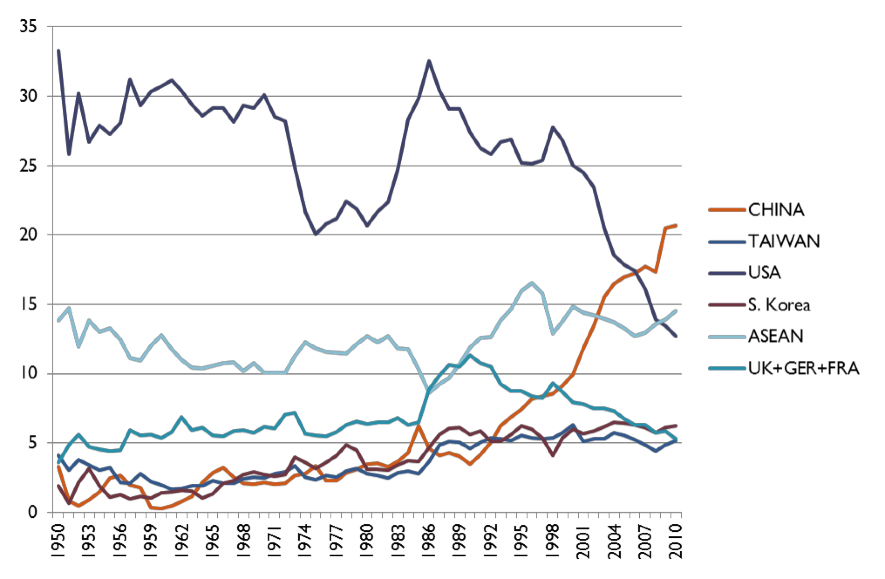

しかし、国交正常化以来45年の日中経済関係を他の主要国との関係の中に相対的に位置づけて捉えた場合、 その相互依存が深まってきたとは必ずしも言えない。中国経済にとっての日本の重要度について、 たとえば中国貿易総額に占める日本との貿易の割合という視点で見てみると、図4から明らかなとおり、 その割合は、80年代半ばをピークに徐々に低下してきている。

図4 中国の貿易総額に占める主要国の割合(%)

(データ出所)「中国統計年鑑」各年版

(注)1990年まで"Germany"のデータは西ドイツのものである。

1991年まで "Russia"のデータはソ連のものである。

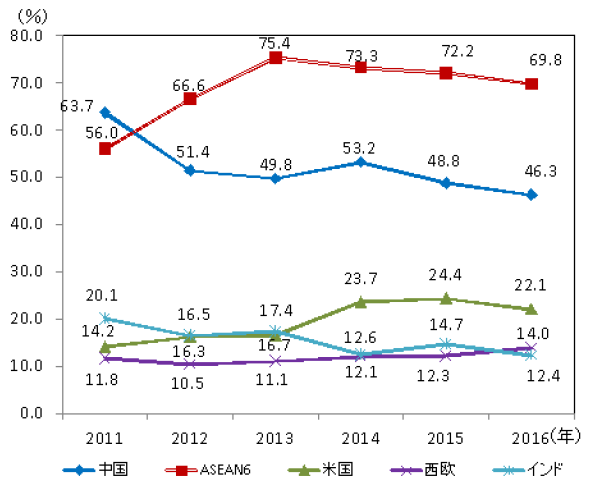

一方、日本の貿易総額に占める中国の割合は、図5のとおり、90年代後半から飛躍的に高まってきた。

図5 日本の貿易総額に占める主要国の割合(%)

(データ出所)1979年まで統計局「日本の長期統計系列」

1979年以降は財務省「貿易統計」

(注)1990年まで"Germany"のデータは西ドイツのものである。

つまり、日本から見ると、中国との相互依存関係は過去20年ほどの間に、飛躍的に深まってきたと言えるが、 逆に中国から見ると、日本との相互依存関係は、過去20年ほどの間に弱まってきていると言える。

2.政治関係への影響

こうした日中間での相互依存関係の非対称的変化こそ、近年の日中関係の対立激化の重要な背景要因として指摘できる。 つまり、中国としては、依存度が下がってきた日本に対して、 もはや以前ほどは政治的にも遠慮をしなくなってきたのだと考えられる。

たとえば、尖閣諸島問題について言えば、中国が強硬な態度を取らなければ、これを実効支配している日本政府の側から、 この問題で取り立てて対立する事はない。実際、1970年代以来数年前までは、 中国政府も尖閣諸島問題の先鋭化を慎重に避けてきたように見えるが、近年こうした問題についても中国は、 もはや日本に対して遠慮することなく強硬な姿勢を採るようになってきた。 日中相互依存関係の非対称的変化は、その重要な背景の一つであると言えよう。

また、過去の日中経済関係の歴史を見ると、そもそも経済関係発展のために、良好な政治関係は必ずしも必要としないようである。 日本と中国は、靖国神社参拝問題、歴史認識問題、中国地下核実験問題などを巡って、 これまでも度々政治的な対立を繰り返してきた。それにも関わらず、 日本と中国は、図1、2、3から明らかなとおり、貿易、投資、人的交流を一貫して拡大してきたのである。

たしかに、ある二国が、経済関係が発展を始める段階、あるいは第三国との競争の中で経済関係を急速に発展させていく段階では、 良好な政治関係によるサポートが必要な場合もある。日中関係の歴史で言えば、 国交正常化前のLT貿易の時代や1980年代の中国改革開放政策直後の時代は、まさにそうした状況だった。

しかし、いったん深い経済相互依存関係によって結ばれると、もはや良好な政治関係がなくても、 経済関係は自ら安定的に発展できるようになるということを、過去四半世紀の日中経済関係は物語っている。

特に、いまや日本と中国は、経済相互依存関係が急速に深化する段階を過ぎた。 日中間の経済相互依存関係は、たしかに非対称的に変化してきたが、いまや日中双方にとって、 相手国が主たる経済パートナーとなっており、その経済関係の断絶は互いに大きな犠牲を伴うものとなっている。

核兵器の抑止力に関する相互確証破壊の概念と同様、経済相互依存の進んだ二国間では、 互いにその経済関係を断絶するような決定的な衝突には至らないだろうと予測し合うようになると考えられる。 多少の外交的対立が生じても、 相手国はその対立を決定的な関係の断絶まで発展させることはしないと予想し合うだろうという事である。

多少の外交的対立が生じても経済相互依存関係の断絶には発展しないと予想されるなら、日中両政府とも、 相手国との外交上の対立を早期かつ円満に改善しようという意欲が乏しくなっても仕方がない。 いわば、「釣った魚にエサはやらない」という状況である。

安倍総理や習近平主席が日中政治関係改善のために積極的に動いているようには見えない背景には、 以上のような経済相互依存関係の変化という要因が存在しているのではないかと考えられる。

3.相互依存関係に関する認識

また、相手国の経済的重要性について政策決定者や社会がどのような認識を持っているかという主体的な問題は、 経済関係の実態という客観的な問題とともに、経済相互依存が外交に与える影響を考える際に重要な問題である。

この点、最近の日中関係は、興味深い事例である。 四半世紀以上にわたる日中政治経済関係の変化については上述のとおりであるが、一方、 直近数年間の変化という時間軸で見ると、中国側の日本に対する認識の変化、あるいは日本側の中国に対する認識の変化が、 それぞれの外交政策に多少なりとも影響しているのではないかと考えられるからである。

(1)中国側の認識変化

2014年夏ごろから、中国の対日アプローチに少し変化の兆しが見えてきて、2012年や2013年に比べると、 日本との関係を改善しようというシグナルが少しずつ見えるにようになってきた。

たとえば、2014年7月には、それまで日本側要人との会談に応じてこなかった習近平・中国国家主席が、 福田康夫・元総理と北京で極秘会談した。8月9日には、ASEAN関連外相会議(於:ミャンマー・ネピドー)に際し、 2012年9月以来2年ぶりとなる日中外相会談に中国側が応じ、日本の岸田文雄外相と中国の王毅外相が両国関係改善に向けて意見した。 こうした地ならしの上で、2014年11月に北京でAPEC首脳会議が開催された際、 安倍総理と習近平主席との間では初めてとなる日中首脳会談が行われた。

2015年に入ってからも、5月に自民党の二階俊博総務会長が3000人の日本側旅行関係者を率いて訪中した際に、 習近平国家主席が歓迎会にわざわざ出てきて、「中国は中日関係の発展を非常に重視しており、 中日関係が風雨に遭っても、この基本方針は常に変わらず、今後も変わることはありません」と述べて、 日中関係重視の方針を打ち出した。

こうした中国の日本への歩み寄りの背景には、日本に対する認識の変化があると考えられる。 つまり、近年、中国は、自国にとっての日本の重要性が過去に比べて低下してきているとの認識に立っていたが、 その認識に少し変化が生じた結果、少しずつ日本へ歩み寄りを始めたのではないだろうか。

2014年後半以降、日本の重要性に関する中国の認識に変化を生じさせた要因として、 日本の対中国投資の大幅減少を指摘できる。 実際、2014年上半期、日本の対中国直接投資は、前年同期比48.8%減の24億ドルにとどまった。

日本の対中国投資減少は、中国の人件費上昇が主な原因と見られる。 しかし、これに加えて、昨今の日中関係の悪化が企業に中国でのビジネス拡大に二の足を踏ませている面もある。 みずほ総合研究所が実施している日本国内製造業に対するアンケート調査(複数回答可)においても、 中国ビジネス上の懸念材料として「人件費の上昇」を挙げる企業が全体の78%に上り、 次いで「日中関係」の63.8%が続いていた(みずほ総合研究所「みずほアジアビジネスアンケート」2014)。

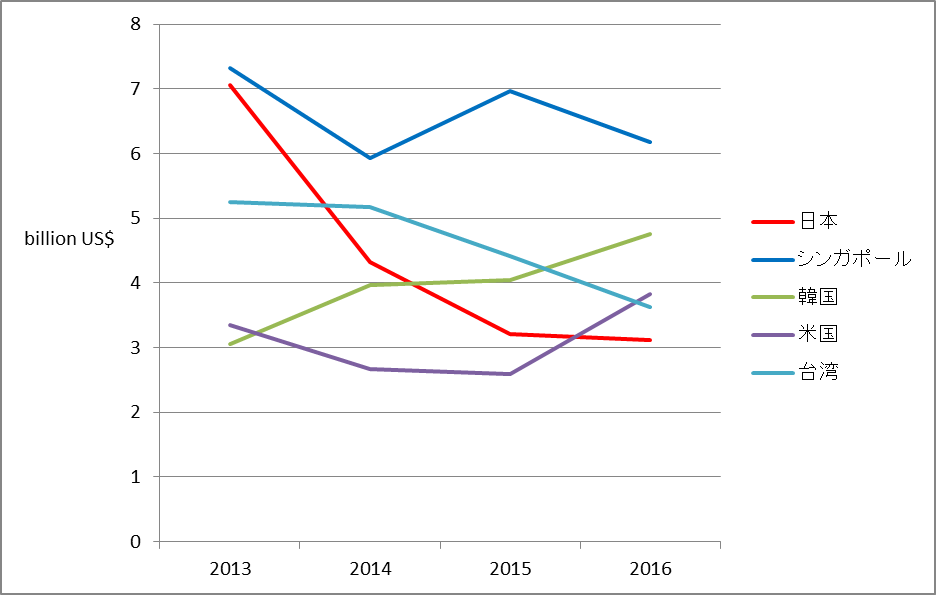

図6から見て取れるとおり、中国にとって日本は、もともと最大の投資国の一つであった。 その日本からの投資が、これだけ大幅に減少すれば、中国経済にとって痛手であろう。 特に、日本企業の進出に期待している中国の地方経済にとっては、死活問題ともなりうる。

図6 主要国の対中国直接投資

(データ出所)中国商務部「中国投資指南」

(注)香港およびアモイを除く対中国投資額上位5カ国・地域。

金額には、これら国・地域による英領バージン諸島、ケイマン諸島、モーリシャス諸島等のタックスヘブンの経由投資を含む。

実際、中国は、日本の対中国投資大幅減少が明らかになってきた2014年夏前頃から、 経済交流面に限っては、日本に対する態度を少し変化させてきていた。 たとえば、米倉・前経団連会長が2014年5月に訪中した際、李源潮国家副主席が面談に応じ、 「中国と日本は歴史問題と釣魚島(沖縄県・尖閣諸島)問題で対立しているが、 ビジネスは行っていかなければならない」と語った事は、こうした中国側の変化を象徴する動きである。

中国が、2014年夏以降に対日外交を若干修正した背景の一つは、 こうした日本企業の対中投資減少とそれに触発された対日認識の変化を指摘できる。

(2)日本側の認識変化

一方、日本の対中外交、とりわけ安部総理の対中外交は、2006年の第1次政権と2012年からの第2次政権では、 180度方向性が違って見える。この両時点における安倍総理の態度の違いは、どこから来るのか。

2006年9月に発足した第一次安部内閣は、日中関係の改善に積極的であった。 当時の安倍総理は、就任から僅か2週間後に最初の外遊先として中国を訪問し、 前任の小泉総理の下で冷え込んだ日中関係の「氷を砕く旅(破氷之旅)」と評された。

ところが、2012年12月に再び総理の座に就いた安倍総理は、 中国に対して「関係改善の勢いを更に大きく育てていきたい」(於:2017年7月8日日中首脳会談)と言いつつも、 日中関係の改善のため自ら積極的に行動する様子は見えないまま約5年が経とうとしている。 事実、この5年間の間に、日中首脳の相互訪問は未だに一度も実現していないのである。

こうした安部総理の対中外交の変化も、中国に対する認識の変化から影響を受けているのと考えられる。 その背景には、中国に対する日本企業の関心低下という現実を指摘できる。

日本企業の中国ビジネスに対する見方の変化に着目してみよう。 JETRO(日本貿易振興機構)の「2016 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」によると、 2005年ごろには中国で事業展開している日本企業の8割前後が「既存ビジネスの拡充または新規ビジネスを検討」すると答えていたが、 その割合が今では5割程度まで下がってきている。

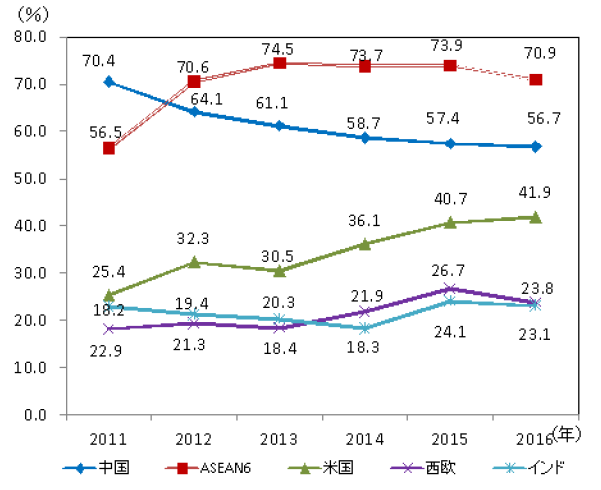

図8は、海外に拠点を持つ日本企業が今後さらに海外進出の拡大を図る先として、 どの国・地域を予定(複数回答可)しているかJETROが調査した結果である。 回答した企業のうち、拡大を図る国・地域として、中国とする回答は減少が続いている。 いまや日本企業にとっては、製造業にとっても非製造業にとっても、 今後の事業展開先としてタイ、インドネシア、ベトナムなどASEAN諸国への期待が急速に高まっている。 中国に対する期待は依然として大きいものの、以前と比べると中国への期待が突出しているという状況ではもはやない。

図8 日本企業が今後さらに海外進出の拡大を図る国・地域

【製造業】

【非製造業】

(出典)JETRO「2016 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」

(注)ASEANは、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナムの6か国の合計(重複は除く)。

つまり、2006年の第一次安部内閣の当時は、日本企業にとって中国でのビジネス拡大が突出した関心事であり、 その障害となりうる政治関係停滞の打破に対する世論の声も大きかった。 当時の安部総理は、そうした財界や国内世論の期待に応えて、日中関係の改善に積極的に取り組んだのではないかと考えられる。

しかし、今や日本企業が最も注目する市場は中国からASEANへと移った。 これに呼応するように安部総理も、ASEAN諸国との関係強化に努めている。 2012年12月に二度目の総理に就任した後、最初の訪問先として今後はASEAN3か国(ベトナム、タイ、インドネシア)を選び、 その後2013年10月までの1年足らずでASEAN加盟10カ国を全て訪問した。 現職中にASEAN10か国を全て訪問した総理は、安部総理が初である。

こうして見ると、安部総理の外交は、第一次内閣においても第二次内閣においても、 日本企業にとっての最有望市場へトップセールスを図るという点において不変であるように見える。 変わったのは、安部総理の外交方針ではなく、日本にとって、より重要なのは中国か東南アジアかという日本企業の認識であり、 それを背景とする安倍総理の認識であると言える。

4.今後の日中関係への示唆

(1)まとめ

ここまで本稿で述べてきたとおり、経済相互依存が政治関係に与える影響については、 近年の日中関係から以下の仮説を得ることができる。

第一に、二国間の貿易投資の絶対額が増加しているからと言って、必ずしも相互依存が深まっているとは言えない。 相互依存関係の変化を知るには、それぞれの国にとって相手国の相対的重要度がどのように変化しているかを見る必要がある。

第二に、経済関係発展のために、良好な政治関係は必ずしも必要としない。 特に、経済相互依存関係が深化した二国間では、相手国との外交的対立を早期かつ円満に改善しようという意欲が失われる。

第三に、経済相互依存関係の客観的実態のみならず、相手国の経済的重要性に関する政策決定者や社会の認識という主体的要因も、 その外交政策に影響を与えうる。

これら過去の日中関係から得られた仮説は、もちろん他の多くの事例をもって検証されるべきものであるが、 今後の日中関係を考える上での手がかりとして一定の有用性を持つだろう。

(2)今後の日中関係

では、こうした過去の日中関係から得られた仮説をもとに、今後10年ほどの日中関係の行方を展望してみたい。

まず、日本と中国の間では、今後も貿易、投資、人的往来の絶対値で測られる経済関係を双方向で発展させる可能性は高い。 その拡大ペースが両国の経済成長の鈍化に伴い緩やかになるか、一時的に逆向きになる事があるにせよ、 二国間の経済関係だけを見れば、概ね順調な発展が見込まれよう。

しかし、仮に二国間の経済関係が絶対値で拡大を続けたとしても、日中間の経済相互依存が深化することは考えにくい。 中国にとって日本は、かつての1970年代や1980年代のように最も重要な経済パートナーには戻らないだろうし、 日本にとっての中国の経済的重要度も、ASEANとの比較において相対的には低下していくだろう。

この事は、今後の日中二国間において、経済関係の発展は政治関係の安定に必ずしも寄与しないことを示唆している。

加えて、多少の外交的対立が生じても、 相手国はその対立を決定的な関係の断絶まで発展させることはしないと両国の政治指導者が予想し合うならば、 なおさら日中両政府とも相手国との外交上の対立を早期かつ円満に改善しようとはしないだろう。

尖閣諸島や歴史認識の問題などを巡る中国と外交的な対立は、今後も常態化すると予想される。 特に中国としては、2014年夏以来、日本への歩み寄りを見せてみたものの、 日本からの投資に回復の兆しが見られないことから、日中関係の改善を図るインセンティブを一層失っていると想像される。

また、中国が日本を必要とする以上に、日本が中国を必要としている状況が続くと予想されることから、 そうした経済的優位性をテコにして政治目的を達成しようという誘因を中国側が持つ可能性も否定できない。 実際、2010年の尖閣沖漁船衝突事故や2012年の尖閣諸島国有化問題に際して、 中国が日本との貿易について通関で意図的な遅延を行ったという報道も当時あった。 中国が経済関係をテコにして日本に政治的な圧力をかけるという可能性は、今後も否定できない。

(3)日本外交への示唆

かかる状況が予想されるなか、日本としては、どのような外交方針を採ったらよいのだろうか。

まず、中国側に日本との関係の重要性について正しく認識させることが必要である。 上述のとおり、相手国の経済的重要性に関する政策決定者や社会の認識は外交政策に影響を与える重要な要素である。 たとえ日本が今や最大の貿易相手国でなくなっていても、また、直接投資額が減少しても、 日本との経済関係に支障が出れば中国にとっても大きな痛手を被るという事を中国の政治指導者や社会に広く理解させ、 外交上の対立を決定的な断絶まで激化させるような危険な冒険をしないよう抑止を図ることが重要だ。

そのためには、首脳会談、外相会談、その他閣僚会談や日中経済対話などの政府間対話の場はもちろん、 中国社会科学院などの政府系シンクタンクや大学等を相手にしたトラック2の場でも、 中国経済にとっての日本の位置づけについて正しい情報提供を日本側から行っていくべきだろう。

もちろん、中国側が武力で問題を解決しようとするような危険な冒険に出ないよう抑止するためには、 相応の自衛力と米国との緊密な安全保障協力の維持も必要である。

その上で、中国側が強硬な外交姿勢を日本に対して採ってくる際には、 それに動じることなく毅然と日本としての主張を行うことが重要である。 中国側は、多少の外交的対立が生じても日本はその対立を決定的な関係の断絶まで発展させることはしないと予想し、 今後も尖閣諸島問題、東シナ海問題、歴史認識問題などを巡って、 外交上の対立を厭わず強硬な姿勢を日本に示してくる可能性がある。

日本との経済相互依存について中国側が正しく認識していれば、 中国側も日本との関係を決定的に断絶するほど対立を激化させることは避けることになる。 日本として、主張すべきことは毅然と主張することで、関係断絶のリスクを中国側にも意識させ、 守るべき権益を守ることが可能になる。

日中の経済相互依存関係は、政治的な友好を必ずしも必要としないほど成熟し、安定してきたとも言える。 国交正常化や平和友好条約の周年事業を繰り返して意図的に友好を盛り上げねばならない時代は終わったと言えよう。 今後の対中外交には、こうした経済相互依存関係の現状に即した対応が求められる。

- 2026年2月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「露朝軍事協力が地域安全保障に与える影響」を発信。

- 2026年2月に、山口信治防衛研究所主任研究官の論稿「露中関係と日本の安全保障-戦略的中ロ関係は今後いかに展開するか」を発信。

- 2026年2月に、兵頭慎治防衛研究所研究幹事の論稿「ロシアの国家安全保障戦略の展望-「多極世界」「反西側」「核大国」を中心に」を発信。

- 2026年2月に、河東哲夫元在ロシア大使館公使の論稿「「帝政ロシア」復活の可能性とアジア・日本にとっての意味」を発信。

- 2026年2月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「日本の安全保障にとってのウクライナ戦争後のロシア」を発信。

- 2026年1月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアフェローの論稿「第二次トランプ米政権下の米ロ関係の行方と日本へのインプリケーション」を発信。

- 2026年1月に、廣瀬陽子慶応義塾大学教授の論稿「ウクライナ戦争の中で変わるハイブリッド戦争:ロシアの手法と世界に拡散する脅威」を発信。

- 2025年10月に、玉置敦彦中央大学校教授の論稿「パックスアメリカーナの終焉と中国」を発信。

- 2025年10月に、益尾知佐子九州大学校教授の論稿「中国「一石三鳥」の深海底資源開発」を発信。

- 2025年10月に、倉澤治雄科学ジャーナリストの論稿「科学技術の地政学~中国科学革命vsトランプ2.0~」を発信。

- 2025年10月に、飯田将史防衛研究所部長の論稿「ウクライナ戦争と中東紛争をめぐる中国の得失とロシアとの軍事協力」を発信。

- 2025年10月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論稿「中国経済の中長期的展望-米国や世界との関係との行方-」を発信。

- 2025年10月に、小原凡司笹川平和財団上席フェローの論稿「建国百年における中国軍事力」を発信。

- 2025年10月に、川島 真東京大学校教授の論稿「グローバルサウスから見た「パックス・チャイナ」」を発信。

- 2025年7月に、伊藤融防衛大学校教授の論稿「モディ3.0のインドと今後の展望」を発信。

- 2025年7月に、山田剛日本経済研究センター主任研究員の論稿「インド経済の中長期的展望-インド市場をどう評価する」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「印中国境と軍事戦略」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「インドパキスタン紛争の行方」を発信。

- 2025年7月に、清田智子長崎大学准教授の論稿「グローバルサウスのリーダーたるインド-その実態は?」を発信。

- 2025年7月に、伊豆山真理防衛研究所主任研究官の論稿「インドの対米・対ロシア外交」を発信。

- 2025年7月に、溜和敏中京大学教授の論稿「インドの戦略から考える日印安全保障協力」を発信。

- 2025年7月に、平松賢司元インド大使の論稿「日印の戦略的関係強化に何が必要か」を発信。

- 2025年4月に、安井明彦みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部長の論稿「米国経済の展望-黄金時代は始まるのか-」を発信する。

- 2025年4月に、田中修拓殖大学大学院経済学研究科客員教授の論稿「内憂外患の中国経済」を発信する。

- 2025年4月に、竹田 幸平ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所客員研究員の論稿「経済安全保障における民間セクターの役割:日米および官民関係を巡る考察」を発信する。

- 2025年4月に、村山裕三同志社大学名誉教授の論稿「防衛産業の競争力強化案:「ファミリー型」から「戦略的系列型」への移行」を発信する。

- 2025年4月に、関山健京都大学教授の論稿「食料安全保障、エネルギー安全保障から経済安全保障を考える」を発信する。

- 2025年3月に、小峰隆夫大正大学客員教授の論稿「日本経済の展望」を発信する。

- 2025年3月に、小黒一正法政大学教授の論稿「社会保障改革や税制改革を考える―財政再建はどうなるか」を発信する。

- 2025年3月に、高見澤将林東京大学客員教授の論稿「経済安保政策の進展と「安全保障化」が加速する中での政策連携強化の在り方」を発信する。

- 2025年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「経済安全保障から地経学へ」を発信する。

- 2025年1月に、山岸敬和南山大学教授の論稿「トランプ政権二期目におけるヘルスケア政策―ケネディ指名に見る政策の行方―」を発信する。

- 2025年1月に、辰巳由紀スティムソンセンター シニアフェローの論稿「第二次トランプ政権の外交・安全保障政策」を発信する。

- 2025年1月に、冨田浩司前駐米大使の論稿「第二次トランプ政権と日米関係―元実務家の視点から」を発信する。

- 2025年1月に、村田晃嗣同志社大学教授の論稿「帰って来た「恐怖の男」―トランプ再登板の意味」を発信する。

- 2024年12月に、飯田健同志社大学教授の論稿「2024年大統領選挙におけるトランプ投票の分析」を発信する。

- 2024年12月に、渡部恒雄笹川平和財団シニアフェローより「トランプの勝因-トランプは何故再び大統領を目指したのか」を発信する。

- 2024年12月に、渡辺将人慶應義塾大学准教授より「カマラ・ハリスとその敗因:民主党は立ち直れるか」を発信する。

- 2024年12月に、西山隆行成蹊大学教授より「選挙を通じてみた米国の民主主義と社会」を発信する。

- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。

- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。

- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。

- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。

- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。

- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。

- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。

- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。

- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。

- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。

- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。

- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。

- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。

- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。

- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。

- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」

- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。

- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。

- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。

- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。

- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。

- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。

- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。

- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。

- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。

- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。

- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。

- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。

- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。

- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。

- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。

- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。

- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。

- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。

- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。

- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。

- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。

- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。

- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。

- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。

- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。

- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。

- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。

- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。

- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。

- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。

- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。

- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。

- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。

- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。

- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。

- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。

-

(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。

- 表紙

- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授

- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将

- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授

- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員

- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将

- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー

- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長

- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長

- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信

- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信

- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信

- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信

- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信

- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信

- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信

- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信

- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信

- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信

- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信

- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信

- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信

- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信

- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信

- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信

- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信

- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信

- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信

- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信

- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信

- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信

- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信

- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信

- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信

- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信

- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信

- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信

- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信

- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信

- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信

- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信

- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信

- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信

- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信

- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信

- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信

- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信

- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。

- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。

- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。

- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。

- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。

- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。

- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。

- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。

- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。

- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。

- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。

- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。

- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。

- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。

- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。

- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。

- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。

- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。

- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。

- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。

- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。

- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。

- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。

- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。

- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。

- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。

- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。

- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。

- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。

- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。

- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。

- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。

- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。

- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。

- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。

- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。

- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。

- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。

- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。

- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。

- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。

- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信

- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。

- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。

- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。

- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。

- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。

- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。

- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。

- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。

- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。

- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。

- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。

- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。

- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。

- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。

- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。

- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。

- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―

- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。

- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信

- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信

- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信

- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。

- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。

- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。

- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。

- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。

- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。

- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。

- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。

- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。

- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。

- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。

- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。

- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載

- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載

- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載

- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。

- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。

- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。

- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。

- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。

- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」

- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。

- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。

- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。

- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。

- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。

- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。

- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。

- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。

- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。

- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。

- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。

- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。

- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。

- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。

- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。

- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。

- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。

- 2026年1月に、「Security Studies 安全保障研究7-4巻」(ウクライナ戦争後のロシアを考える)2026年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年10月に、「Security Studies 安全保障研究7-3巻」(パックス・チャイナは到来するか)2025年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年7月に、「Security Studies 安全保障研究7-2巻」(日本の安全保障の視点からインドを考える)2025年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年4月に、「Security Studies 安全保障研究7-1巻」(経済の展望と経済安全保障)2025年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年1月に、「Security Studies 安全保障研究6-4巻」(第二次トランプ政権下の米国はどこに向かうのか-米国大統領選挙を分析する)2025年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年10月に、「Security Studies 安全保障研究6-3巻」(ウクライナ戦争の終結をもたらすのは何か?)2024年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。

- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」

- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」

- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)

- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。

- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。

- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介

- 30年5月 再び北朝鮮問題

- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ

- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -

- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン

- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて

- 29年6月、朝鮮半島について

- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人

- 29年1月、(続)カザフスタンという国

- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。