(鹿島平和研究所委託事業)

『福島、元気?』プロジェクト

-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-

尾形誠

安全保障外交政策研究会アソシエイツ

前日本台湾交流協会台北事務所主任

1.はじめに

2017年5月、安全保障・外交政策研究会(SSDP)と遠景基金会との日台対話の席上、話題が日本食品に対する輸入規制問題に及んだ。日本側からは、東日本大震災において破格の義捐金を提供してくれた台湾と科学的根拠に基づかず感情的かつ的外れな批判を行っている台湾に対し、困惑と共に強い懸念が示された。台湾側からは、政治問題化した背景等の説明はあったものの、打開への道筋は示されなかった。一日も早い規制緩和・撤廃こそが日台関係の健全な発展に繋がるとの共通認識はあるものの、双方の見解には隔たりがあった。

6月下旬、台湾の若い友人から一通のメールが届いた。台湾では、福島の復興状況に関する正確で分かりやすい情報がほとんど伝わっておらず、台湾民衆の日本食品に対する不安は、政治的対立を越え、ミスリードされた国民感情になっているという。そこで彼ら自身が福島を訪ね、自分達の目で捉えたありのままの福島の姿をドキュメンタリー映像を通じて発信したいという。その名も「福島、元気?」プロジェクト。

彼らの真摯な意気込みを紹介したい。

2.台湾における日本食品輸入規制問題

福島原発事故の発生に伴い、各国は日本食品の輸入規制を行ったが、最近は逐次解除の方向にある。しかし台湾では、国民党・馬英九政権が、福島・群馬・栃木・茨木・千葉の5県産食品の輸入規制を続け、2015年5月には、台湾輸入業者による5県産加工食品の産地偽装問題の発覚を契機として、逆に規制を強化した。

2016年5月、民進党・蔡英文政権が成立し、規制解除に向け日本側の期待も高まった。11月、蔡政権は福島を除く4県の食品について規制を緩和する方針を示し、公聴会を実施しようとしたところ、国民党、市民団体等から激しい抗議行動が起こり、大混乱が発生した。

先頭に立つのは洪秀柱・国民党主席(当時)

そもそも台湾人はグルメ嗜好が強く、食の安全に関して敏感な面を有している。しかもここ数年、廃油原料の食用油問題に代表されるような食の安全問題が多発し、否応無しに台湾人の警戒心も高まっていた。また、台湾には日本との友好関係促進を好ましいと考えない人々も存在しており、国民党の一部勢力は、このような民意を代表している。国民党は、蔡政権に打撃を与えるという政治目的のため日本食品の安全問題を利用し、一部の市民団体は民衆の不安を煽り立てた。台湾メディアは、5県の食品を「核災食品」と報じ、あたかも5県で生産されている食品は全て放射能で汚染されているようなイメージを作り出した。抗議活動では「核食品反対、子供を救え」「日本人が食べない食品を、なぜ台湾人が食べなければならないのか」等が叫ばれ、公聴会では、中華統一促進党など反日団体が暴力的抗議活動を展開し、一部には流血騒ぎも発生した。現場を取材した知人の日本人記者は、デマ宣伝のあまりのひどさに呆れかえったと伝えて来た。極端に事実を歪曲した報道やデマが一人歩きし、被災地の風評被害は広がり、日本の実情とはかけ離れた認識が定着した。蔡政権は、規制緩和・撤廃を先送りせざるを得なくなり、今日に至るまで解決の糸口は見つかっていない。日本食品の輸入規制問題は、良好な日台関係に大きな棘となって突き刺さっている。

3.彼らを動かしたものは

(1)「天然独」のアイデンティティー

今回のプロジェクトの原動力となったのは、台湾政治における新たな潮流を作っている「天然独」世代の若者達である。「天然独」とは「生まれながらの独立派」とでもいうべき30代半ば以前の若者達であり、民主化の進んだ90年代以降の台湾化教育の中で、自由と民主を十分に享受して育った世代である。彼らのアイデンティティーは、大陸に本籍を有し、抗日戦争を経験し、統一を志向するという、国共内戦の結果として大陸から渡って来た外省人が持つ「中華民国ナショナリズム」とは全く異なり、また台湾籍を有し、日本統治を肯定的に受け入れ、独立を志向するという、古いタイプの本省人が持つ「台湾ナショナリズム」とも一致しないものである。実質的に独立している台湾に生まれ育ち、台湾固有の歴史や伝統を尊重し、自らを台湾人と考え、台湾と中国は別々の存在であることが、空気のように自然な世代である。正に台湾人としてのアイデンティティーの体現者と言え、独立独歩の自立心や真実への探求心が旺盛な若者達である。2014年の学生等による立法院占拠(ひまわり学生運動)がそうであったように、彼らは台湾アイデンティティーに根差した強い政治参画意識を有し、社会に変革と正義をもたらすために行動を起こすことを厭わない。

(2) 彼らの目に映った日本食品輸入規制問題

当局の検査で基準値を超えた放射線量が検出されていないにも関わらず、5県産であるということにのみ注目があつまり、見つければ加工食品までがスーパーの陳列棚から撤去された。メディアやSNS上では、日本食品や放射線問題に対するデマやフェイク・ニュースが溢れかえり、5県産食品には「核災食品」とのステレオタイプのレッテルが張られ、国民の不安や懸念がエスカレートされた。国民党や反日団体は、公聴会を悪戯に混乱に導き、極力日本食品の規制緩和・撤廃を実現できないよう画策し、政権に対し打撃を与えることのみを目的に行動をした。これらいずれの現象も、彼らの目には成熟した民主国家における正常な行動とは映らなかった。科学的根拠よりも迷信を信じ込み易い遅れた民衆であり、行き過ぎたポピュリズムであり、同じ台湾人として恥ずかしいとさえ言う。これらの現象は、彼らの真実への探求心、正義感を呼び起こし、行動を起こすことを決心させた。

(3) 何を為すべきか

彼らは、国民の不安を解消するために何を為すべきか、議論に議論を重ねた。その結果、台湾国内には東日本大震災以降の日本政府や福島県の復興の取り組みに関し、正確で分かりやすい情報が伝わっておらず、またこれらを正確に伝えようとする機運も希薄であるという結論に達した。ならば、自らが被災地である福島に乗り込み、調査と取材を行い、ありのままの姿を自分たちの目で確認し、そのものを台湾の民衆に直接伝える活動を行おう、と言うことになった。しかも台湾では今日一番浸透力と拡散力があるSNSを使って伝えることが良いであろうと。

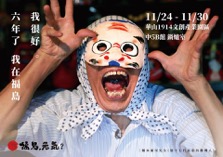

こうして誕生したのが「福島、元気?」プロジェクトである。「元気」という単語は中国語には無い。「元気ですか?」は「你好嗎?」となる。あえて日本人がごく普通に使う挨拶語を表題に使うことによって、福島に寄り添ってありのままの姿を伝えるとの思いを前面に打ち出したとのことである。

4.福島での取材活動

オープニングセレモニーで思いの丈を述べる陳昱築氏

(1) プロジェクトの中心となったのは、「Impact Hub Taipei 社会影響力製造所」という社会事業団体である。国連の持続可能な開発目標(SDGs)に沿った様々なプロジェクトやイベントに取り組んでいる。創設者である陳昱築氏は、外務省が2月に開催した環境問題に関するイベントで、震災後の熊本県を訪問し、震災復興の状況をつぶさに観察している。「台湾も日本も、災害が多い地理的環境にあることは共通している。福島の人々や日本政府が震災復興のために如何に取り組んだのか、台湾は真剣に学ぶ価値がある」と言う。また日本食品の輸入規制問題に関しては、「台湾の報道は、中立ではない。事実に反したフェイク・ニュースを通じてではなく、自らの目でありのままの姿を確かめる必要がある。福島の農家は、消費者の動向よりも自らが生産した農産物に問題が有るか否かにより多くの注意を払っている。現地で撮影した映像を見て、福島や食品が本当に安全かどうかを判断してほしい」と語っていた。

6つのグループが県内1000Kmを走破・取材して真実を集める

(2) 福島で取材に当たったのは、台湾においてSNS発信等の社会イノベーション活動を通じて人気がある6つの団体である。6つの団体の約20人の感性豊かな若者の持つ観察の目が、福島県内を1000Km以上走破し、36か所以上を訪れ、人々と触れ、それぞれの地にある実話・実情を掘り起こした。「風尚旅行」と「台湾藍鵲茶」という名のグループは福島県の農業復興、観光振興の取り組みをテーマに取材した。「5% Design Action」、「多扶假期」及び「見城工作室」というグループは、震災後の教育状況、社会インフラの復興状況をテーマに取材した。「城市浪人」グループは、福島の人々に光を当て町や地域社会の復興の様子をテーマに取材した。そして、それぞれの組織が1本ずつの短編ドキュメンタリーを制作した。静かな口調でありのままを語る映像は、新鮮であり、また美しい。

5.台北での「福島映像記録展」

(1) 11月24日(金)から30(木)の1週間、台北市の中心地区にある「華山1914文化創意産業区」にて映像記録展が開催された。「華山1914文化創意産業区」は、日本統治時代の1914年(大正13年)創業の国営酒造工場の跡地を再利用したアート・イベント空間である。長期間放置されていたが、2007年頃から再開発が始まり、2014年にはカフェレストラン、ショップ、ライブハウス等が加わり、今では台湾の若者文化の潮流を牽引する場所となっている。若者を対象にSNS等を通じて情報発信を行う「福島、元気?」プロジェクトの狙いからは、最適な場所と言えよう。

(2) Impact Hub Taipeiの陳昱築代表による開催趣旨スピーチの後、関係者による鏡開きを以て幕が開かれた。決して広くはない会場であるが、映像、画像、統計資料等を小綺麗にアレンジした上質な展示である。当日午後3時の時点で、入場者は約300人。夜8時の閉会時で約800人の参観者があった。幼児連れ、外国人等の姿も散見された。また、スタッフに現地の状況や取材状況等について熱心に質問する姿も見られた。

奇跡の一本松

会場内天井部の展示

熱心に質問し、写真を撮る参観者達

(3) 主催者側の発表では、期間中に1万人以上の参観者が訪れたとのことである。朝日・毎日・産経等の日本メディア、中央通信社・聯合ニュース等の台湾メディアの取材もあり、イベントは成功裏に終了した。

6.結びにかえて

「福島、元気?」プロジェクトの活動状況は、ファイスブック「福島、元気?-福島交流計画-」において逐次発信されている。ご関心のある方は、是非フォローして頂きたい。現在のフォロアー数は2000人弱であり、この数字をもってプロジェクトの広がりを判断することは難しい。取材グループが各地で自主的な座談会等を開催し、また参観者がインスタグラム等のSNSへ画像を投稿するなど、地道な活動によって、それなりの広がりを持って普及しているように見える。

しかしながら 活動の主体が社会のイノベーションに関心を寄せる天然独世代の若者であり、ドキュメンタリーをテレビ等のメディアに提供していないため、普及・浸透する層にも自ずと限界がある。日本食品に対し特に強いアレルギー反応を示している子育て中の主婦層や風評イメージを強く持つ中高年層に広く浸透するような政治的風波を起こすのは中々難しい。真摯な熱意により上質な内容に仕上がっているが故に、口惜しさが残る。

因みに台湾のネットメディア「美麗島電子報」が、12月26日に「12月国政民意調査」を発表した。この中に東北5県の日本食品輸入規制の解除についての設問があったが、結果は依然として厳しいものとなっている。

『解除に同意 : 19.0%』 『同意せず : 72.4%』 『未回答 : 6.6%』

- 2026年1月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアフェローの論稿「第二次トランプ米政権下の米ロ関係の行方と日本へのインプリケーション」を発信。

- 2026年1月に、廣瀬陽子慶応義塾大学教授の論稿「ウクライナ戦争の中で変わるハイブリッド戦争:ロシアの手法と世界に拡散する脅威」を発信。

- 2025年10月に、玉置敦彦中央大学校教授の論稿「パックスアメリカーナの終焉と中国」を発信。

- 2025年10月に、益尾知佐子九州大学校教授の論稿「中国「一石三鳥」の深海底資源開発」を発信。

- 2025年10月に、倉澤治雄科学ジャーナリストの論稿「科学技術の地政学~中国科学革命vsトランプ2.0~」を発信。

- 2025年10月に、飯田将史防衛研究所部長の論稿「ウクライナ戦争と中東紛争をめぐる中国の得失とロシアとの軍事協力」を発信。

- 2025年10月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論稿「中国経済の中長期的展望-米国や世界との関係との行方-」を発信。

- 2025年10月に、小原凡司笹川平和財団上席フェローの論稿「建国百年における中国軍事力」を発信。

- 2025年10月に、川島 真東京大学校教授の論稿「グローバルサウスから見た「パックス・チャイナ」」を発信。

- 2025年7月に、伊藤融防衛大学校教授の論稿「モディ3.0のインドと今後の展望」を発信。

- 2025年7月に、山田剛日本経済研究センター主任研究員の論稿「インド経済の中長期的展望-インド市場をどう評価する」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「印中国境と軍事戦略」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「インドパキスタン紛争の行方」を発信。

- 2025年7月に、清田智子長崎大学准教授の論稿「グローバルサウスのリーダーたるインド-その実態は?」を発信。

- 2025年7月に、伊豆山真理防衛研究所主任研究官の論稿「インドの対米・対ロシア外交」を発信。

- 2025年7月に、溜和敏中京大学教授の論稿「インドの戦略から考える日印安全保障協力」を発信。

- 2025年7月に、平松賢司元インド大使の論稿「日印の戦略的関係強化に何が必要か」を発信。

- 2025年4月に、安井明彦みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部長の論稿「米国経済の展望-黄金時代は始まるのか-」を発信する。

- 2025年4月に、田中修拓殖大学大学院経済学研究科客員教授の論稿「内憂外患の中国経済」を発信する。

- 2025年4月に、竹田 幸平ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所客員研究員の論稿「経済安全保障における民間セクターの役割:日米および官民関係を巡る考察」を発信する。

- 2025年4月に、村山裕三同志社大学名誉教授の論稿「防衛産業の競争力強化案:「ファミリー型」から「戦略的系列型」への移行」を発信する。

- 2025年4月に、関山健京都大学教授の論稿「食料安全保障、エネルギー安全保障から経済安全保障を考える」を発信する。

- 2025年3月に、小峰隆夫大正大学客員教授の論稿「日本経済の展望」を発信する。

- 2025年3月に、小黒一正法政大学教授の論稿「社会保障改革や税制改革を考える―財政再建はどうなるか」を発信する。

- 2025年3月に、高見澤将林東京大学客員教授の論稿「経済安保政策の進展と「安全保障化」が加速する中での政策連携強化の在り方」を発信する。

- 2025年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「経済安全保障から地経学へ」を発信する。

- 2025年1月に、山岸敬和南山大学教授の論稿「トランプ政権二期目におけるヘルスケア政策―ケネディ指名に見る政策の行方―」を発信する。

- 2025年1月に、辰巳由紀スティムソンセンター シニアフェローの論稿「第二次トランプ政権の外交・安全保障政策」を発信する。

- 2025年1月に、冨田浩司前駐米大使の論稿「第二次トランプ政権と日米関係―元実務家の視点から」を発信する。

- 2025年1月に、村田晃嗣同志社大学教授の論稿「帰って来た「恐怖の男」―トランプ再登板の意味」を発信する。

- 2024年12月に、飯田健同志社大学教授の論稿「2024年大統領選挙におけるトランプ投票の分析」を発信する。

- 2024年12月に、渡部恒雄笹川平和財団シニアフェローより「トランプの勝因-トランプは何故再び大統領を目指したのか」を発信する。

- 2024年12月に、渡辺将人慶應義塾大学准教授より「カマラ・ハリスとその敗因:民主党は立ち直れるか」を発信する。

- 2024年12月に、西山隆行成蹊大学教授より「選挙を通じてみた米国の民主主義と社会」を発信する。

- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。

- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。

- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。

- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。

- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。

- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。

- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。

- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。

- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。

- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。

- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。

- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。

- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。

- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。

- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。

- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」

- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。

- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。

- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。

- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。

- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。

- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。

- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。

- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。

- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。

- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。

- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。

- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。

- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。

- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。

- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。

- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。

- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。

- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。

- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。

- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。

- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。

- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。

- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。

- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。

- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。

- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。

- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。

- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。

- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。

- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。

- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。

- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。

- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。

- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。

- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。

- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。

-

(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。

- 表紙

- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授

- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将

- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授

- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員

- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将

- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー

- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長

- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長

- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信

- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信

- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信

- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信

- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信

- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信

- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信

- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信

- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信

- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信

- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信

- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信

- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信

- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信

- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信

- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信

- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信

- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信

- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信

- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信

- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信

- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信

- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信

- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信

- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信

- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信

- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信

- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信

- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信

- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信

- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信

- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信

- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信

- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信

- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信

- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信

- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信

- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信

- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。

- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。

- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。

- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。

- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。

- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。

- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。

- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。

- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。

- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。

- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。

- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。

- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。

- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。

- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。

- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。

- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。

- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。

- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。

- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。

- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。

- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。

- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。

- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。

- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。

- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。

- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。

- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。

- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。

- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。

- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。

- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。

- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。

- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。

- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。

- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。

- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。

- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。

- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。

- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。

- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。

- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信

- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。

- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。

- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。

- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。

- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。

- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。

- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。

- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。

- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。

- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。

- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。

- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。

- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。

- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。

- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。

- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。

- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―

- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。

- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信

- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信

- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信

- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。

- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。

- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。

- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。

- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。

- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。

- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。

- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。

- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。

- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。

- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。

- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。

- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載

- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載

- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載

- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。

- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。

- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。

- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。

- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。

- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」

- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。

- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。

- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。

- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。

- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。

- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。

- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。

- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。

- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。

- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。

- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。

- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。

- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。

- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。

- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。

- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。

- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。

- 2026年1月に、「Security Studies 安全保障研究7-4巻」(ウクライナ戦争後のロシアを考える)2026年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年10月に、「Security Studies 安全保障研究7-3巻」(パックス・チャイナは到来するか)2025年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年7月に、「Security Studies 安全保障研究7-2巻」(日本の安全保障の視点からインドを考える)2025年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年4月に、「Security Studies 安全保障研究7-1巻」(経済の展望と経済安全保障)2025年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年1月に、「Security Studies 安全保障研究6-4巻」(第二次トランプ政権下の米国はどこに向かうのか-米国大統領選挙を分析する)2025年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年10月に、「Security Studies 安全保障研究6-3巻」(ウクライナ戦争の終結をもたらすのは何か?)2024年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。

- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」

- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」

- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)

- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。

- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。

- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介

- 30年5月 再び北朝鮮問題

- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ

- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -

- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン

- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて

- 29年6月、朝鮮半島について

- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人

- 29年1月、(続)カザフスタンという国

- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。