インド経済の中長期的展望

~インド市場をどう評価する

―日印協業の利益と課題―

山田 剛

はじめに

コロナ禍を脱却し7%に迫る速度で経済成長を続けるインドは、14億人超の人口を抱え、その半数が25歳以下という巨大有望市場であると同時に、ものづくりや輸出、さらには研究開発(R&D)の拠点としても大きな期待を寄せられている。我が国の経済界でも近年再びインドへの注目度が高まっており、自動車や家電、消費財からサービス業、そして半導体関連部門まで有力企業の進出や投資拡大の動きが鮮明となっている。そうした一方で、インド経済には慢性的なインフレ傾向や高学歴若年層を中心とした失業問題、通貨ルピーの不安定さ、インフラの不備といった問題が顕在化している。インドが中長期的に高成長を持続して将来的に有数の経済大国となるのはほぼ確実ではあるが、そこに至る過程やスピードについては様々な問題があり、予測を難しくしている。本稿では中長期的な視点に立って、インド市場の有望性やインドとの協業によってもたらされる国益、経済的意義も含めた安全保障上のメリットなどについて論じるとともに、インドが抱えるリスクや解決すべき問題点などについて論じてみたい。

1. インド市場の成長性

25年5月に12年目に入った長期政権を担うインドのナレンドラ・モディ首相は前回総選挙を翌春に控えた2023年12月、「Viksit Bharat=発展したインド= 2047」というキャッチフレーズを掲げ、独立100周年となる2047年までに先進国入りするとの国家目標を打ち出した。インドはコロナ禍前の勢いを回復しており、ゴールドマン・サックスのレポート「2075年への道筋」によれば、2020年に約2.8兆ドルだったインドの国内総生産(GDP、2021年価格)は2040年に13.2兆ドルに拡大し、日本と東南アジア諸国連合(ASEAN)10カ国の合計とほぼ同規模となる。このまま単純に右肩上がりの成長が続く保障はないが、方向性は正しいと言えそうだ。

国際協力銀行(JBIC)が毎年実施している日本の製造業対象の調査によると、24年度に、中期的(3年程度)の有望事業展開先としてインドを挙げた企業は206社(約59%)となり、3年連続の首位となった。また、日本貿易振興機構(JETRO)の24年度海外進出日系企業実態調査では、インドで黒字が見込まれる企業の割合が77.7%に達し、80.3%が「インドでの事業を拡大する」と回答した。コロナ禍による中堅企業の撤退・事業縮小などで母数が減少した影響も考慮しなければならないが、長年苦労してきた日本企業がインド市場で確実に成功をつかみ、事業拡大を目指していることが理解できる結果となった。

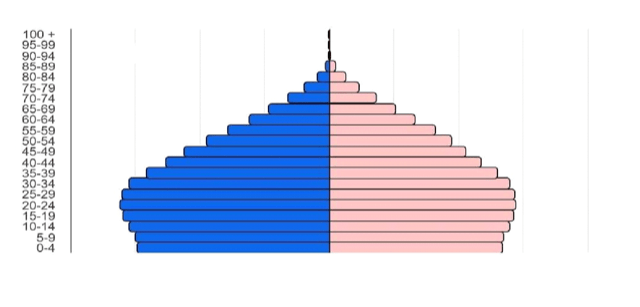

インド市場には投資家を引き付けるさまざまな魅力があるが、最も重要なのは人口動態だろう。インドの人口ピラミッドはきれいな三角形を描き、近年その裾野が縮小していて人口増加のスピードは減速しているとはいえ、人口ボーナスは2040年代まで持続する見通しだ(図表1)。戦争や災害を経験したことで財布のヒモが固いとされる中高年層に比べ、こうした若年層は最新の商品の動向に敏感で、スマートフォンやデジタル家電、二輪車など欲しい商品はローンを組んででもすぐに買うという消費行動を取る傾向が強い。

図表1 インドの人口ピラミッド(2024年)

また、経済成長の恩恵で多くの人々が貧困層を「卒業」して中間層への仲間入りを果たしている。世界経済フォーラム(WEF)の推計によると、消費を支える中間層(世帯年収4000ドル~4万ドル)の世帯数は2030年までに全体の80%に迫る。この推計はコロナ禍前の2019年時点でのもので、その後インド経済は3年前後足踏みしていることから、目標達成はやや先送りされそうだ。

主力産業も事業拡大の方向性を鮮明にしている。印自動車工業会(SIAM)によると2024年度(25年3月期)の乗用車生産台数は506.1万台で世界第4位。国内販売は約430万台で、コロナ禍前の19年度の実績比で1.5倍を超えている。IT(情報技術)や通信専門の調査会社IDCによると、2024年暦年の国内スマートフォン出荷台数は約1億5100万台と、日本の人口を優に上回る数のスマホが毎年販売されていることになる。

インド経済の規模はその外観以上に大きい。そこで着目すべきはサービス貿易と海外送金だ。24年度、インドは財輸出4374.2億ドルに対し輸入が7202.4億ドルで2800億ドル以上の貿易赤字を計上したが、ソフトウェアやIT関連などのサービス貿易では1800億ドル以上の黒字となった。インド準備銀行(中銀、RBI)によると、24年暦年にインドが受け取った海外出稼ぎ労働者からの送金は前年比17.3%増の1294億ドルに達している。これを「労働力の輸出」と見なせば、貿易収支は一気に黒字となる。金利面などで優遇される在外インド人(NRI)向け預金も24年末で1618億ドル(全同期比約10%増)に拡大している。

また、インドでは2億人以上と言われる貧困層や農民への配慮から、25年度からは年間所得40万ルピー(約68万円)以下の個人への所得税が免除され、農業所得にも課税されない。そもそも真っ当に所得を申告している人は稀有だ。これが歳入を間接税に大きく依存している背景だが、2017年から導入した全国統一の消費税「物品・サービス税(GST)」は順調に税収を伸ばしていて、2018年度の11.7兆ルピーから23年度には20.2兆ルピーとほぼ倍増している。いまなお「領収書なしでよければGST分を値引きしてやる」といった商慣行など、あの手この手の節税行動がまかり通っているので、インドではかなりの金額が水面下で動いていると考えられる。

2. モディ政権の経済政策

モディ政権の経済政策は、狙いが的確で庶民にもわかりやすいものが多く、いくつかは確実に成果を上げている。中でも特筆すべきは製造業振興策だ。モディ首相は2014年の就任後まもなく「メーク・イン・インディア(インドでものづくり)」を掲げ、自国に雇用や技術をもたらす製造業を後押しする方針を鮮明に打ち出した。近年のインド産業政策の中でも最大の成功例と言われているのが2020年にスタートした「生産連動型インセンティブ(PLI)」。エレクトロニクスや自動車部品、再生可能エネルギーなど14分野に対し、売上高に応じて補助金を支給するという仕組みで、政府発表によれば24年8月までにPLIを利用した企業から1.46兆ルピーの投資を呼び込み、95万人の新規雇用を創出した。

次が「債務超過・破産法(IBC)」。長年企業の破綻処理を規定する効果的な法律がなかったインドだが、2010年代後半から深刻化した不良債権問題に直面して法整備に動いた。同法は債権者側の権限を強化して、180日以内に破綻処理を完了させると明記している。これによって鉄鋼大手エッサール・スチールやブーシャン・スチールなど大型倒産した鉄鋼やインフラ、不動産関連企業などの破綻処理に効果を発揮した。先述のGSTも、原案提出から導入までに30年以上の年月がかかったが、物流の合理化や歳入確保に貢献している。

デジタル経済の推進も、モディ政権の中心的政策の一つだ。インド決済公社(NPCI)が運営する電子送金システム・統一決済インターフェース(UPI)での取引額は2024年に約160億件、25兆ルピーに達している。これがファストフードから屋台までキャッシュレス決済の普及に貢献している。そしてインド産業界のゲームチェンジャーと期待されるのが半導体産業だ。ロケットから肌着まで何でも自国で生産することができるインドが唯一つくれなかったものが半導体だ。モディ首相はかねて、「このままでは半導体の輸入額が原油を上回ってしまう」と危機感を示し、半導体の国産化を目指す意義を強調してきた。

インドの半導体振興策は何度かの失敗を経験したが、2021年にスタートしたインド半導体ミッション(ISM)で連邦政府と州政府合わせて最大で投資額の75%を補助する制度を打ち出したことでようやくタタ・エレクトロニクスなどが工場建設を決断。さらには米印首脳会談の成果として米マイクロン・テクノロジーズのインド進出が決まるなど、インドは悲願の半導体国産化に向けて大きく踏み出した。工場建設が順調に進めば2025年内にもインド製半導体が世に出る。

そしてコロナ禍収束後の経済立て直しに際して取り組んできたのが「インフラ建設主導の成長戦略」である。25年度予算案では州政府のインフラ投資向け補助金を含めた資本支出(CAPEX)に計15兆ルピー(前年度当初予算比19.9%増)を計上した。

そうした一方で失敗に終わった政策や制度も少なくない。モディ首相を批判した英BBCの印オフィスに当局の税務調査が入るという事件を目の当たりにした多くのメディアが政権に忖度して批判を手控えているが、個別の政策を適切に検証すればモディ政権は随所で判断を誤っていることがわかる。

その代表例が農産物の流通改革を目指して2020年9月に施行した農産物流通促進法など農業3法、いわゆる「新農業法」だ。これは政府買い上げの停止や大企業による市場支配などを警戒して疑心暗鬼に陥った農民の激しい反対運動に直面し、わずか1年余りで廃止に追い込まれた。2016年に1000ルピー、500ルピー紙幣を一夜にして無効とした「高額紙幣廃止」も、ブラックマネーのあぶり出しを掲げたもののその効果は薄く、キャッシュに依存していた零細商工業者などに大打撃を与える結果となった。モバイルペイメントの草分けPaytm(ペイティーエム)の躍進といった効果はあったものの、副作用はあまりにも大きかった。そしてコロナ対策。厳格なロックダウン(都市封鎖)を繰り返して感染拡大を抑止したとの触れ込みだったが、モディ首相による早すぎた「対コロナ勝利宣言」の後に感染第3波が到来、結果的に50万人以上の死者を出した。モディ政権は、2019年前後の自動車不況や投資の伸び悩みなど経済の不調をしばしば「コロナのせい」と主張することで批判を抑えたという側面も見逃せない。

3. 活気づく日本企業

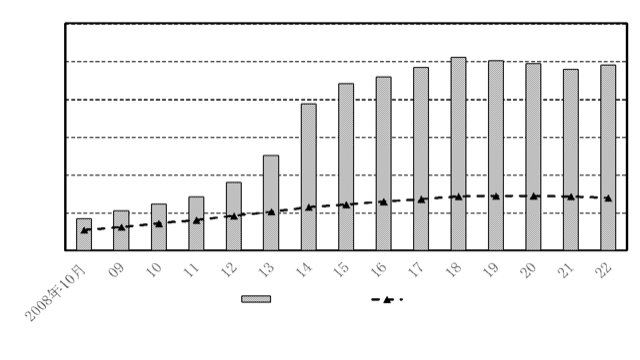

日本では2000年代半ばから度々インド市場が脚光を浴び、何度かのブームが到来していた。先述のようにインド進出企業の8割近くが黒字を計上するまでになったとはいえ、これも進出から黒字化まで5~10年程度の辛抱が必要であったことは留意すべきである。日系企業数は22年10月現在で1400社、約4900拠点。コロナ禍で微減傾向が続いていた拠点数がようやく増加に転じたという局面だ。

(図表2)インドに進出した日系企業の会社数と拠点数

(各年10月時点)(出所)在インド日本国大使館、JETRO

インドに進出する日本企業は長年、自動車や家電などが中心だったが、近年では金融・保険、広告、小売業といったサービス業や、外食、文具、食品などの消費財メーカーなどの進出が目立っている。同業インド企業の買収や合弁会社(JV)を設立する形での進出も多い。欧州鉄鋼大手アルセロール・ミッタル(AM)と共同で地場エッサール・スチールを買収してインドに進出した日本製鉄は、今後10年間で300億ドルを投資し、粗鋼生産能力を現在の4倍超の年産4000万トンに拡大する計画を発表している。キリン・ホールディングスは地場「B9(ビーナイン)ベバレジ」に出資し、ビール事業を展開する。ニトリは24年12月、ムンバイにインド1号店をオープンした。

インドに進出済みの企業による追加投資も活発だ、インドで40年以上操業するマルチ・スズキはグジャラート州などの工場に6600億円を投資し、年産400万台体制を構築する計画だ。インドでの出遅れを克服したトヨタも、西部マハラシュトラ州で3600億円を投じた新工場を建設する。

4. インドに期待する機能

巨大な消費市場であると同時にものづくりの下地もあり、さらには優秀な理科系人材を多く抱えるインドには、多様な機能が期待されている。まずは、海外に向けた輸出拠点としての機能だ。インド産業界の最大の目標の1つが輸出拡大だが、地の利を生かして中東やアフリカ東海岸、欧州向けの輸出拠点としてインドは非常に有望視されている。そして次なる機能が研究・開発(R&D)の拠点だ。すでにITや医薬品各社はもちろん、ダイキンやネスレ、BASFなどがインド国内にR&D施設を開設している。最大のメリットは、優秀な技術者やデザイナなどを比較的低コストで活用できることだ。さらに、将来にわたって期待できるのが、中東・アフリカ市場開拓の拠点としての機能だ。インドは大英帝国植民地時代からアフリカ諸国と緊密な関係を維持しており、ケニア、南アフリカなど東海岸を中心にインド系住民が多い。こうした土地勘があるインドと組むことで、外国企業にとって難度の高いアフリカ市場の開拓を有利に進めることができる。将来はITエンジニアだけでなく介護職員などの専門職などの人材供給元としても、インドが見直される可能性が高い。

5.日印コラボがもたらすメリット

日本とインドによる協業は、相互に大きな利益をもたらす潜在力を秘める。第一は半導体やエレクトロニクスなどのハイテク分野だ。半導体で出遅れている日本にとって、新たなサプライチェーン構築を目指すインドと組むことのメリットは大きい。もちろん、台湾有事を念頭に置いた安全保障上の備え、という意義も十分にある。タタ・グループや米マイクロンなどの主導で展開されつつある半導体分野にはすでに東京エレクトロンやルネサス、日立ハイテク、富士フイルムなどが進出あるいは進出を決めている。アップルのiPhoneはインドが世界生産台数の15%を担っているように、インド国内でデジタル化が急速に進展する中で自動車や医療機器からデータセンターまで、半導体プロジェクトの前提条件となる長期供給契約(オフテイク)の確保も有望だ。

半導体生産に欠かせない純度の高い水や電圧・周波数が安定した高品位の電力供給には懸念の声も少なくないが、ある半導体関連企業幹部は「最大財閥のタタ・グループや、重電・エンジニアリング最大手のラーセン・アンド・トウブロ(L&T)が全面関与することで、問題は解決できる」と自信を見せる。

そして防衛・航空宇宙分野。2017年の日印首脳会談ではロボティクスなど防衛装備品の共同開発で合意。日米豪印などが参加している海上演習「マラバール」などの防衛協力を「陸」や「空」にも拡大する方向で一致している。また、日米宇宙対話もスタートしており、月探査船の研究・開発などについてのインド宇宙研究機構(ISRO)と日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)の協力も始まっている。さらにはインド得意のIT、中でも注目度が高い人工知能(AI)、そして医薬品などの分野でも先進的な協業が期待されている。

そして、グローバル・サウスのリーダーを自任するインドが最も重点を置くアフリカでも、日印協力を展開していくチャンスがある。インドは2008年にアフリカ支援の枠組み「インド・アフリカ・フォーラム」を創設し、2015年の第3回首脳会議では100億ドルの信用供与や6億ドルの無償資金援助、留学生5万人の受け入れなどを表明している。また23年に主要20カ国・地域(G20)首脳会議の議長国となったインドはアフリカ55カ国・地域でつくるアフリカ連合(AU)の正式加盟を実現させた。これは単独では中国の資金力やスピードにかなわないインドが、多国間でアフリカにコミットすることで国益を最大化するための深慮遠謀、と言われている。

もちろん、アフリカはインドにとってグローバル・サウス戦略の柱。成長著しいアフリカ市場に向けた自動車や医薬品などの輸出促進や原油などの資源確保といった様々な狙いが見て取れる。特に、アフリカ大陸に集中するクリティカル・ミネラルの共同開発や長期供給契約などは、重要物資の中国依存度を下げるという点で日印両国の狙いが一致するので、ここに日本が参画する意義は大きい。インド企業によるアフリカ支援においては、彼らに足りない技術やサプライチェーン、そして環境保護ノウハウなどの提供を通じた協力に大きな可能性がある。

6. なお残る成長の阻害要因

しかし、肝心のインド経済そのものは今なお、多くの不安要因があるのも事実。その筆頭がインフレである。トマト、タマネギ、ジャガイモ(頭文字をとって現地のエコノミストは「TOP」と呼んでいる)をはじめとする野菜類は、インドの家庭向け食材として広く流通しているが不作や流通経路のボトルネックなどから頻繁に価格が高騰する。そうなると暮らしを直撃された庶民の不満が高まり政治的に危険な状況となる。それゆえにインド政府・中銀はインフレ抑制を最優先させ、成長重視のために利下げを断行することを躊躇する。インドの一般庶民の生活物価が、インドという大国の金融政策を左右するのだ。

インフレと並ぶインド経済の弱点が失業だ。国際労働機関(ILO)によるとインドの若年失業率(15歳~29歳)は2017年に26%に達し、その後低下傾向にあるが2023年でも15%を超えている。2022年時点でインドの失業者の実に82.9%が若年層だったという調査結果もある。高学歴者ほど職がない、というのは高成長を目指す先進国としては大いに憂慮すべき状況だ。

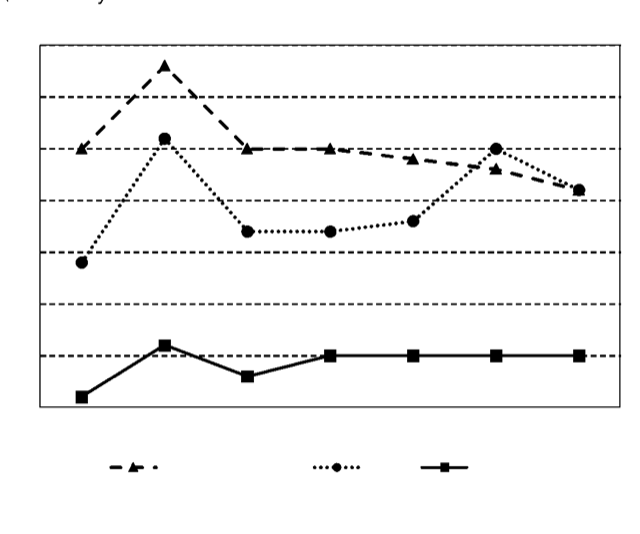

原因としては大学などにおけるカリキュラムの問題から、学生ら求職者側のスキル不足が挙げられているが、これは一朝一夕に改善できるものではない。インドの有力誌「インディア・トゥデイ」が年2回実施している世論調査「Mood of the Nation」(2025年2月実施)によると、「モディ政権による最大の失敗は何か」との問いに対して「物価高・インフレ」「失業」とした回答がともに21%に達し経済成長」(7%)や宗教対立・暴動(5%)などを上回って最も多くなった。

(図表3)「モディ政権最大の失敗は?」(%)

また、製造業に対する投資の伸び悩みも深刻だ。インド統計計画実施省(MOSPI)によると、24年10~12月期の製造業の粗付加価値(GVA、2011年度価格)は全体の16.4%と、農林水産業(17.6%)を下回っている。また、製造業の雇用者比率も長く10%台で低迷していて、日本や中国、韓国などとは顕著な差が出ている。製造業が成長できない背景には、設備の老朽化などによる生産性の低迷はもちろん、農民から工場用地などを買い取る場合の基準価格を引き上げるなど売り手有利に改正された土地収用法、労働者の解雇が極めて困難な労働諸法の存在が挙げられている。2010年代後半に顕在化した不良債権問題の余韻で貸し渋りや企業の新規投資意欲が減退したこともマイナス要因となっている。

また、慢性的な財政赤字で産業政策の自由度が奪われている点や、安価な農産物流入を恐れてRCEP(地域的包括的経済連携協定)から事実上脱退するなど輸出拡大のチャンスを逃し、世界の自由貿易(FTA)ネットワークに参加できない「内弁慶」な政府の姿勢も影を落としている。

このほか、インフラや複雑な法制度・税制が投資を阻害しているという指摘もある。インフラは道路建設こそ大健闘しており、大都市でのメトロ(都市高速鉄道)建設は着実に進捗しているが、まだ製造業誘致を本格化させるには十分とは言えない。法制度や税制もGST導入などで簡素化・合理化が進んでいるが、在インドの外資系企業からは「制度や規定と現場係官の解釈・運用に差がある」といった声がいまなお多い。

7. 総括

これまで論じてきたように、インド市場にはその成長性はもちろん、R&Dなどの多彩な機能が期待できる。人口動態によって2040年まで続く人口ボーナス期は、日本では一巡したビジネスを再度展開できる可能性も秘める。しかし、インド経済には根強いインフレ懸念や若年層を中心とした雇用問題などの弱点も付きまとう。労働力の質や流動性、国内の資本蓄積も問題含みだ。外国からの直接投資流入も、インドのポテンシャルから考えると決して十分とは言えないだろう。

広大な国土で製品を製造し配送するためには膨大なコストがかかるし、工業団地の選定も簡単ではない。地場企業とのJV設立やM&Aに際しては綿密なデューディリジェンスが不可欠となる。何よりも理解しなくてはならないのは、「政治」が必ずしも経済成長を最優先させてはいない、ということだ。土地収用問題や労働諸法の改正はもちろん、庶民の不満を招くインフレに対しても、政府は内政の安定を最優先させてきた。2億人と言われる貧困層やいまなお60%近くの国民が暮らす農村部住民もすべて選挙では1票を行使するので、中間層だけを育てるというかつてのアジア型経済発展モデルは応用できない。モディ首相が打ち出した「2047年までの先進国入り」という国家目標は確かに国民に夢を与えたが、これを達成するためには年平均7.3%の経済成長を20年以上継続しなければならない。

「トランプ関税問題」ではインドも大いに困惑しているが、現地のエコノミストの多くは「トランプ外圧を改革の好機ととらえるべし」と口をそろえる。高関税による内国産業保護や非関税障壁による輸入抑制策、そして無計画な国産化の押し付けはもはや限界にきている、と言えるだろう。

有卦に入る自動車産業や、世界が注目するIT、そして半導体や電気自動車(EV)での協業、インドからの人材受け入れ、そしてインドと組んだアフリカ市場開拓による資源確保などにおいて、日印コラボは極めて有益だといえる。政府間で行うインド支援、そして民間企業同士の協力拡大は、いまや日本の外交理念となった「自由で開かれたインド太平洋」の指針とも合致する。インドの抱える問題や弱点などにも細かく目配りをすることは無論重要だが、日本がインドと付き合う必要性は一段と高まっている。

(日本経済研究センター主任研究員)

参考文献・記事

- Raghu Mohan, Cautious Optimism Business Today, Mar.16 issue

- PwC India India@2047 Feb.2025

- 野村総合研究所「インド経済発展の鍵を握る産業構造の変化、DXで成し遂げられるか」 NRI Journal 2025年4月22日

- 2026年1月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアフェローの論稿「第二次トランプ米政権下の米ロ関係の行方と日本へのインプリケーション」を発信。

- 2026年1月に、廣瀬陽子慶応義塾大学教授の論稿「ウクライナ戦争の中で変わるハイブリッド戦争:ロシアの手法と世界に拡散する脅威」を発信。

- 2025年10月に、玉置敦彦中央大学校教授の論稿「パックスアメリカーナの終焉と中国」を発信。

- 2025年10月に、益尾知佐子九州大学校教授の論稿「中国「一石三鳥」の深海底資源開発」を発信。

- 2025年10月に、倉澤治雄科学ジャーナリストの論稿「科学技術の地政学~中国科学革命vsトランプ2.0~」を発信。

- 2025年10月に、飯田将史防衛研究所部長の論稿「ウクライナ戦争と中東紛争をめぐる中国の得失とロシアとの軍事協力」を発信。

- 2025年10月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論稿「中国経済の中長期的展望-米国や世界との関係との行方-」を発信。

- 2025年10月に、小原凡司笹川平和財団上席フェローの論稿「建国百年における中国軍事力」を発信。

- 2025年10月に、川島 真東京大学校教授の論稿「グローバルサウスから見た「パックス・チャイナ」」を発信。

- 2025年7月に、伊藤融防衛大学校教授の論稿「モディ3.0のインドと今後の展望」を発信。

- 2025年7月に、山田剛日本経済研究センター主任研究員の論稿「インド経済の中長期的展望-インド市場をどう評価する」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「印中国境と軍事戦略」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「インドパキスタン紛争の行方」を発信。

- 2025年7月に、清田智子長崎大学准教授の論稿「グローバルサウスのリーダーたるインド-その実態は?」を発信。

- 2025年7月に、伊豆山真理防衛研究所主任研究官の論稿「インドの対米・対ロシア外交」を発信。

- 2025年7月に、溜和敏中京大学教授の論稿「インドの戦略から考える日印安全保障協力」を発信。

- 2025年7月に、平松賢司元インド大使の論稿「日印の戦略的関係強化に何が必要か」を発信。

- 2025年4月に、安井明彦みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部長の論稿「米国経済の展望-黄金時代は始まるのか-」を発信する。

- 2025年4月に、田中修拓殖大学大学院経済学研究科客員教授の論稿「内憂外患の中国経済」を発信する。

- 2025年4月に、竹田 幸平ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所客員研究員の論稿「経済安全保障における民間セクターの役割:日米および官民関係を巡る考察」を発信する。

- 2025年4月に、村山裕三同志社大学名誉教授の論稿「防衛産業の競争力強化案:「ファミリー型」から「戦略的系列型」への移行」を発信する。

- 2025年4月に、関山健京都大学教授の論稿「食料安全保障、エネルギー安全保障から経済安全保障を考える」を発信する。

- 2025年3月に、小峰隆夫大正大学客員教授の論稿「日本経済の展望」を発信する。

- 2025年3月に、小黒一正法政大学教授の論稿「社会保障改革や税制改革を考える―財政再建はどうなるか」を発信する。

- 2025年3月に、高見澤将林東京大学客員教授の論稿「経済安保政策の進展と「安全保障化」が加速する中での政策連携強化の在り方」を発信する。

- 2025年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「経済安全保障から地経学へ」を発信する。

- 2025年1月に、山岸敬和南山大学教授の論稿「トランプ政権二期目におけるヘルスケア政策―ケネディ指名に見る政策の行方―」を発信する。

- 2025年1月に、辰巳由紀スティムソンセンター シニアフェローの論稿「第二次トランプ政権の外交・安全保障政策」を発信する。

- 2025年1月に、冨田浩司前駐米大使の論稿「第二次トランプ政権と日米関係―元実務家の視点から」を発信する。

- 2025年1月に、村田晃嗣同志社大学教授の論稿「帰って来た「恐怖の男」―トランプ再登板の意味」を発信する。

- 2024年12月に、飯田健同志社大学教授の論稿「2024年大統領選挙におけるトランプ投票の分析」を発信する。

- 2024年12月に、渡部恒雄笹川平和財団シニアフェローより「トランプの勝因-トランプは何故再び大統領を目指したのか」を発信する。

- 2024年12月に、渡辺将人慶應義塾大学准教授より「カマラ・ハリスとその敗因:民主党は立ち直れるか」を発信する。

- 2024年12月に、西山隆行成蹊大学教授より「選挙を通じてみた米国の民主主義と社会」を発信する。

- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。

- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。

- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。

- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。

- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。

- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。

- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。

- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。

- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。

- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。

- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。

- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。

- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。

- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。

- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。

- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」

- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。

- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。

- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。

- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。

- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。

- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。

- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。

- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。

- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。

- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。

- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。

- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。

- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。

- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。

- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。

- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。

- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。

- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。

- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。

- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。

- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。

- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。

- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。

- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。

- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。

- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。

- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。

- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。

- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。

- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。

- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。

- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。

- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。

- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。

- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。

- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。

-

(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。

- 表紙

- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授

- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将

- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授

- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員

- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将

- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー

- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長

- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長

- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信

- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信

- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信

- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信

- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信

- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信

- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信

- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信

- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信

- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信

- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信

- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信

- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信

- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信

- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信

- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信

- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信

- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信

- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信

- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信

- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信

- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信

- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信

- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信

- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信

- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信

- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信

- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信

- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信

- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信

- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信

- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信

- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信

- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信

- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信

- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信

- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信

- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信

- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。

- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。

- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。

- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。

- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。

- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。

- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。

- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。

- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。

- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。

- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。

- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。

- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。

- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。

- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。

- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。

- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。

- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。

- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。

- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。

- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。

- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。

- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。

- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。

- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。

- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。

- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。

- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。

- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。

- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。

- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。

- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。

- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。

- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。

- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。

- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。

- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。

- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。

- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。

- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。

- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。

- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信

- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。

- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。

- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。

- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。

- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。

- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。

- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。

- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。

- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。

- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。

- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。

- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。

- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。

- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。

- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。

- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。

- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―

- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。

- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信

- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信

- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信

- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。

- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。

- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。

- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。

- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。

- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。

- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。

- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。

- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。

- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。

- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。

- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。

- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載

- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載

- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載

- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。

- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。

- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。

- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。

- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。

- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」

- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。

- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。

- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。

- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。

- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。

- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。

- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。

- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。

- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。

- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。

- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。

- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。

- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。

- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。

- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。

- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。

- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。

- 2026年1月に、「Security Studies 安全保障研究7-4巻」(ウクライナ戦争後のロシアを考える)2026年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年10月に、「Security Studies 安全保障研究7-3巻」(パックス・チャイナは到来するか)2025年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年7月に、「Security Studies 安全保障研究7-2巻」(日本の安全保障の視点からインドを考える)2025年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年4月に、「Security Studies 安全保障研究7-1巻」(経済の展望と経済安全保障)2025年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年1月に、「Security Studies 安全保障研究6-4巻」(第二次トランプ政権下の米国はどこに向かうのか-米国大統領選挙を分析する)2025年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年10月に、「Security Studies 安全保障研究6-3巻」(ウクライナ戦争の終結をもたらすのは何か?)2024年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。

- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」

- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」

- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)

- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。

- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。

- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介

- 30年5月 再び北朝鮮問題

- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ

- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -

- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン

- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて

- 29年6月、朝鮮半島について

- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人

- 29年1月、(続)カザフスタンという国

- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。