日印の戦略的関係強化に何が必要か

平松賢司

トランプ政権誕生後、国際情勢が混乱する中で、インドに対する注目が更に高まっている。

インドはそのような状況を上手く活用しながら巧みな外交を展開し、大国としての地位を固めつつある。ここ数年の間に、世界第三位の経済大国となることは間違いなく、その巨大市場に向けて世界中の企業が参入しはじめている。特にインドの伝統的な立ち位置であるグローバルサウスのリーダーとしての役割を明確に意識しつつある。米中の競争が今後の国際情勢を長く律するとみられる中で、インドが両国に並ぶ存在として更に台頭してくるであろう。G3という世界も想定されるかもしれない。

日本はこのようなインドとどう付き合っていくか?これまでの伝統的な友好関係の延長線上では、世界が注目するインドと特別な関係を築くことは出来ない。日本がインドにとって必要で、かけがいのない存在になるためには、官民挙げて更なる努力が必要である。日本にしか提供できない何かを見つけることも求められる。日本の戦略的価値、日本が持つ技術といった分野で日本の価値を磨いていく努力が必要である。今回は、日印の戦略的関係を強化するためには何が必要かにつき、軍事的協力以外の分野を中心に論じてみたい。

1,対中脅威認識の共有

1. 中国と3,500㎞にわたり国境線を共有し、未だ未確定の国境を有するインドにとり中国は最大のライバルであり、脅威である。2020年の国境紛争にみられるように中国からの挑発は常に起こりうる。また今回の印パの緊張の高まりに明らかなように、中国に支援されたパキスタンは現実の脅威である。インドは2020年の国境紛争の際に、中国からの歩み寄りがない限り、インドから中国に譲歩することはないとの断固とした姿勢をとった。中国に対しこのような姿勢をとれる国は世界中にほとんどない。

2. インドの外交・軍事当局は中国の政治・軍事動向、首脳部の意図に最大の関心を持って常時フォロー分析を行っている。当然中国の他の周辺地域での活動には多大の関心がある。特に、尖閣諸島周辺を含む東シナ海、台湾周辺の中国軍の動向についての日本の分析は、インドの安全保障関係者にとって重要である。日中関係の長い歴史の中で培った、中国の政治経済状況に関する深い分析も、インドにとっては付加価値が高い。他方、日本にとっても、中印国境付近での中国軍の動向、またその背景には大いに関心がある。今回インド・パキスタンの軍事衝突の過程で中国が果たした役割、軍備面を含む中国とパキスタンの協力関係も、中国周辺地域での中国の戦略を知るうえで有益である。

3. かねてより、インドは日本と中国につき様々な角度から深い戦略対話をしたいと希望してきた。安倍首相(当時)とモディ首相が地図を広げながら、何度も中国の動向について突っ込んだ議論をしたのもインド側に強い印象を残した。これまでも、日印外相間戦略対話、日印外務・防衛閣僚会合(2+2)、日印防衛相会合、国家安全保障担当補佐官間の対話、軍関係者を含む防衛当局者対話等のメカニズムを通じて中国につき議論が行われてきたが、これまで以上に中国に焦点を当てた議論を行うべきである。そのためには、外務・防衛政策責任者の参加をえて、中国につき包括的な議論を定期的に行う新たな対話メカニズムの設立も考えうる。

2,クアッド(日米豪印)を通じたインド太平洋協力の強化

1. 2018年のシャングリラ・ダイアローグでのモディ首相の基調演説は、インドのインド太平洋協力へのコミットメントを初めて包括的に示した画期的なものであった1。これに引き続き、クアッドの枠組みも、2019年の外相会合、2021年の首脳会合と着実に進化し、インド太平洋協力を推進するエンジンとして機能しはじめた。

2. インドは当初このような枠組みへの参加に熱心ではなかった。非同盟中立、戦略的自律、グローバルサウスのリーダーとしての立ち位置といった観点から、先進国中心の枠組みへの参加へは躊躇があった。また常に微妙なかじ取りが求められる中国を過度に刺激したくないとの配慮もあった。対中政策が時として揺れ動く豪州が入った枠組みへの抵抗感もあった。

3. こういった中、クアッドを強く推し進める安倍首相がモディ首相へ強い働き掛けを行う等、日本政府はインド側に粘り強い働き掛けを行い、その結果、インド政府はインド太平洋協力へのコミットメント、クアッドへの参加に方針転換をした。これは日本外交の成果であり、今後とも日印協力の柱であり続ける。

4. その後インドはクアッドに積極的に参加し、このメカニズムは順調に発展している。クアッドは、米中と並ぶ大国のインドを日米の陣営にしっかり留めておく極めて重要なメカニズムであり、この枠組みはインドの為にあると言っても過言ではない。今後ともインドにとって心地よいペースで協力を進めるべきである。当面はハードの安全保障ではなく、サプライチェーンの強化といった経済安全保障面での協力に焦点を当てるべきであろう。インドの存在が薄まることが無いよう、当面はメンバー国の拡大は考えるべきではないと思う。今のところトランプ政権はクアッドの推進に前向きだが、引き続き日米間でクアッドの意義、今後の進め方につきしっかり意思統一することが重要である。また、インド太平洋協力の重要な柱は価値の共有であるが、トランプ政権においてこれを求めるのは無理にしても、日印間では、この枠組みの中で、法の支配、民主主義といった普遍的価値の重要性を常に確認しておくべきあろう。

3,経済安全保障面での協力の強化

1. 近年日印両国において経済安全保障についての関心が高まっている。従来、インドは価格面を重視した競争が激しい市場であったが、中国と緊張が続くインドにとって、重要産業のサプライチェーンでの対中依存度を下げようという意識が強くなっている。EV、半導体といった戦略産業の育成に欠かせない蓄電池、レアアース等の大部分を中国に依存している2ことにインド政府は危機意識を高めている。

2. 私が意見交換を重ねているインドの高官から、特に中国との関係で同様の問題を抱える日本と経済安全保障に関する議論を行い、具体的な協力を進めたいとの要望が寄せられた。これを踏まえ、(株)日本総合研究所 国際戦略研究所に経済安全保障の第一人者である鈴木一人東大教授を座長に、有識者、企業関係者、政府関係者の参加を得て「日印経済安全保障研究会」を2023年6月に組織し、議論を重ね昨年11月に提言を取りまとめた3。その中では、半導体、蓄電池、レアアース・重要鉱物、海底ケーブル、医薬品といった分野での協力が有望と認識し、協力を進めるために(1)首脳レベルでのコミットメントが重要、(2)戦略的視野から、全体を総括しつつ官民の専門家が議論する枠組みを構築、(3)クアッド、日本・台湾・インドの三か国協力といった複数国間協力の枠組みによる協力実施、(4)先端分野でのインド人材の活用、(5)日本企業の先端分野での投資への政府支援、といったことが提案されている。またそれぞれの分野ごとの取り組みについても、検討を行った。

3. 政府レベルでも昨年11月末、日印経済安保対話が外務次官レベルで開催された4。今後官民挙げてのフォローアップが期待されるが、一つでも多く具体的な協力につなげることが、日印の安全保障面での協力強化にとって重要である。

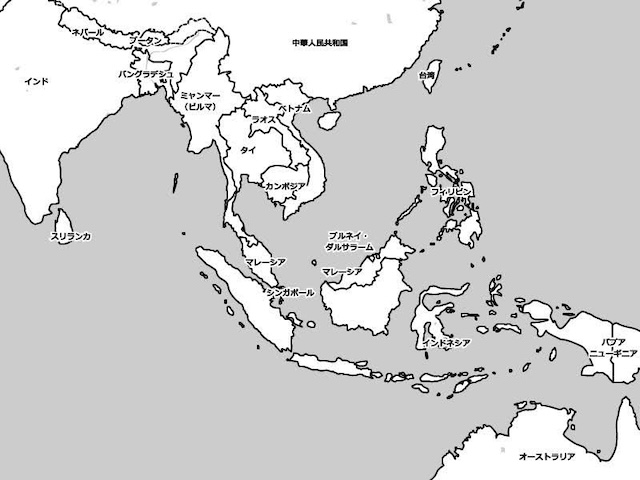

4,インド北東州での日印協力

1. インド北東州はバングラデシュを取り囲む形で位置し、他のインド諸州とは細い回廊で結ばれている。中国も領有権を主張しているアルナーチャル・プラデシュ州をはじめ、多くの州がバングラデシュ、ミャンマーと国境を接している戦略的にも重要なところである。インド他州とのコネクティビティの悪さもあり、経済的には比較的遅れたところであり、同地域の発展はインド全体の安定にとっても重要である。モディ首相もこの地域を重視し、政治的・経済的テコ入れを行っている。

2. また、インド北東州には、コヒマ、インパールといった第二次世界大戦中、日本と英国が戦った地があることは良く知られている。こういった戦争の歴史があるにも関わらず、同地域における対日感情は良好であり、民族的にも他のインド地域と比べてもより親近感を感じさせるものがある。こういった背景もあり、インド政府より北東州の開発に日本が積極的に関与してもらいたいとの要望が寄せられた。もちろんインド政府としては、日本のODA(政府開発援助)を活用して北東州のインフラ、特に道路、橋等を整備し、北東州内及び北東州とベンガル湾を結ぶ連結性を強化したいとの思惑もあった。日本としては、日本にとってゆかりのある北東州の発展に貢献したいとの思いもあった。こうした両国の思いが一致し、北東州の開発を日印二国間の協力アジェンダの一つにすることで一致を見た。それを具体化するものとして、インドからは北東州各州の代表、インド外務省等関係省庁、日本側からは大使館、JICA(国際協力機構)、JETRO(日本貿易振興機構)等の代表が集まるACT EAST FORUMが2017年に設置された。最初の議長は当時インド大使であった私とジャイシャンカル外務次官(現外務大臣)が務めた。その後も同会合は回を重ね、北東州での具体的な協力を進める上で重要なフォーラムとなっている。ちなみにインドとの間で北東州に特化したこのようなフォーラムを持っているのは日本だけである。これもインドの日本への信頼感の表れである。

3. ここでの議論を踏まえ様々なインフラ関係プロジェクトが実施されるとともに、ビジネス面での協力の可能性も模索されている。また、介護、医療といった分野での人材の受け入れも進んでいる。日本の支援も得て、道路、橋の建設も進み、北東州でインフラは見違えるようになってきている。これらのプロジェクトと、日本、インドの協力の下バングラデシュで実施されているインフラ整備事業を連結しベンガル湾のマタバリ港に抜ける回廊が整備されつつある。日本政府は、北東州、バングラデシュなどを一体の経済圏としてとらえ、インフラ整備と産業振興を合わせて進める産業バリューチェーン構想を新たに打ち出した。2023年の岸田総理(当時)の訪印の際に、同総理が行ったインド太平洋に関する政策スピーチの中で、同構想は大きな柱として打ち出された。同地域からマタバリ港を抜け東南アジア、日本へとつながる構想で、まさにインド太平洋構想の中核となりうるものである。

4. 北東州での産業振興はまだまだハードルは高いが、インド政府も大変力を入れており、最近はアッサム州の工業団地にタタが半導体工場の建設を決定し、インド政府としてはアッサム州をグジャラート州と並ぶ半導体産業の基地にしたいと考えている。また、まだ構想段階ではあるが、ブータン政府は、アッサム州との国境のすぐそばのゲレフに経済特区を建設し産業誘致を進めようとしている5。ブータン国王主導のプロジェクトで、ブータン政府を挙げて取り組んでいるが、アッサム州の国境近くとの立地から、将来的に産業回廊プロジェクトとの一環として取り組んで行くことも視野に入る。ネパールを含めBIMSTEC6参加国を面でとらえ、その一体的発展を目指すことは戦略的意味がある。

5. また、インパールを州都とするマニプール州、コヒマを州都とするナガランド州には隣国ミャンマーにも広がる様々な部族が存在し、時として部族間、州政府との間で衝突が起こる。現在もマニプール州では部族間の対立が続き、治安が悪化している。インド政府にとり北東州の安定は安全保障上の重要課題であり、この地域の発展に日本が貢献することは、安全保障分野での重要な貢献となる。

5,アンダマン・ニコバル諸島における協力

(弊所作成)

1. FOIP(自由で開かれたインド太平洋)の協力を海から見れば、インド領アンダマン・ニコバル諸島が重要な拠点として浮かびあがる。同諸島はインド洋と太平洋を結ぶ重要なシーレーンに位置し、まさにマラッカ海峡に西から向かう際の関所のようなところである。インド本土からは1,000km以上離れているが、インドネシアからは150km位で、そのすぐ北にはミャンマー領のココ諸島がある。ココ諸島には中国の協力の監視基地が建設されていると言われている。このようなアンダマン・ニコバル諸島の戦略的重要性に鑑み、インドは陸海空の統合コマンドを同諸島に設置し、近年海軍航空基地の増強を図っている。ココ諸島にみられるように、近年中国海軍のプレゼンスが同諸島近海のみならずインド洋全体で目立つようになってきており、インドとしても神経をとがらせている。

2. 同諸島には、第二次世界大戦中1942年から45年まで3年以上にわたり日本軍が占拠した歴史がある。今でも当時の痕跡が残っている。日本にとっても中東からマラッカ海峡を抜けて日本に向かう多くの船が、同諸島近海を通るということで、この地域の安定は日本の安全保障にとっても重要である。同諸島には未だ先住民も生活しており、一部立ち入りが制限されている等インフラ整備も含め開発が遅れている。日本との歴史的ゆかり、また、日本にとっても重要なシーレーンであることから、日本との協力の可能性につき、日印両国政府間で議論が行われてきた。私も本件については何度もインド政府高官と突っ込んだ意見交換を行った。空港、港といった施設は軍事にも使用される可能性があるということで、民生に限った支援が出来ないかということで調整が進められた。その結果、2022年からJICAの協力事業として、南アンダマン島で、蓄電池及び関連施設を整備することにより、再エネ由来電力の有効活用と電力供給の安定化を図る事業が開始された。アンダマン・ニコバル諸島というインドの安全保障にとりセンシティブな地域に、日本の開発援助が行われることは画期的である。日本との信頼関係を示すものであり、同諸島における更なる日印協力の可能性を示唆するものである。

3. ODAでは実施しえない案件もあろうが、今後はOSA(政府安全保障能力強化支援)の活用の可能性も含めて検討を進めるべきであろう。同諸島での協力は、日印間の安全保障協力を進めるうえで大いに意味がある。ちなみに、アンダマン・ニコバル諸島とインド本土を結ぶ海底ケーブル敷設については、日本政府の後押しもあり、NECが2018年に供給契約を結び、2020年に建設を完了した。海底ケーブルを、アンダマン・ニコバル諸島という戦略的要衝に、日本企業が敷設したというのも、日印の戦略的協力を進める上で意義深いものである。

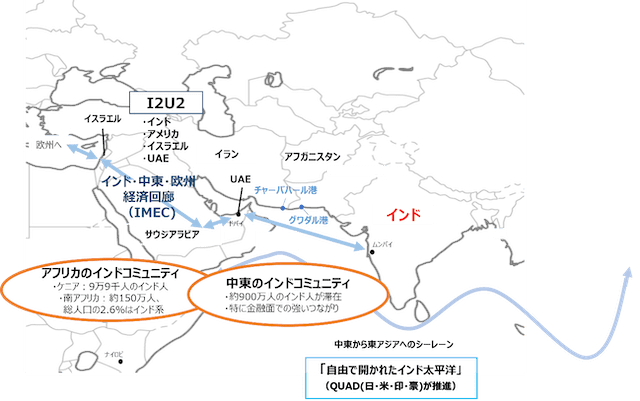

6,中東、アフリカにおける日印協力 ダイアグラム, マップ

(弊所作成)

1. 更に視野を広げ、インドの西のインド洋を俯瞰すると、中東、アフリカ諸国における日印協力の可能性が浮かびあがる。インドを軸にインド太平洋協力を西に広げるという視点である。

2. インドは近年中東との関係を特に重視している。モディ首相はUAEをはじめ湾岸諸国を頻繁に訪問し、湾岸諸国の首脳も次々とインドを訪れている。I2U2(インド、イスラエル、UAE、米国)の4ヵ国協力枠組(中東版クアッドともいわれる)も2022年に立ち上がり、2023年にはインド中東欧州回廊(IMEC)構想も始動した。一帯一路構想に対抗し、インドからインド洋を通り中東さらには欧州に繋ぐというかなり雄大な構想である。地理的近さ(ムンバイからドバイまでは空路3時間)、湾岸諸国における多くのインド人の存在(約900万人)7、インドと湾岸諸国の関係は、政治的にも、経済的にも、心理的にも近いものがある。

3. また、アフリカ諸国には印僑と呼ばれる特に商売に従事する多くのインド人が長く定住している。特に南アフリカには約150万人のインド人がいると言われ、ケニアにも約10万人のインド人が住んでいる。彼らは長年にわたりそれぞれの地域に根を張り、経済界に幅広いネットワークを構築し、大きな存在感を示している。我が国としても、インドがこの地域で持つ広く深いネットワークをビジネスに活用すべきである。インドで製造したものを、印僑ネットワークを活用して、これら地域で販売する、あるいは彼らと合弁で投資するといったことは、必ずしもアフリカ中東に十分な知見と経験がない日本企業にとっては有益である。インドが作ろうとする回廊に乗っかって事業を展開するとの発想である。これはTICAD(アフリカ開発会議)のコンテクストでも意味があり、FOIPの具体的な実現でもある。私はインド大使だった時(2015年から2019年)から、インド進出を検討する企業に対し、是非インドから西を見て欲しい、そこには大きなマーケットが広がっていると繰り返し申し上げていたが、最近になりようやく多くの人が同様の見方を示すようになってきたのは嬉しいことである。

(日本総合研究所国際戦略研究所理事長、元インド大使)

- 2026年1月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアフェローの論稿「第二次トランプ米政権下の米ロ関係の行方と日本へのインプリケーション」を発信。

- 2026年1月に、廣瀬陽子慶応義塾大学教授の論稿「ウクライナ戦争の中で変わるハイブリッド戦争:ロシアの手法と世界に拡散する脅威」を発信。

- 2025年10月に、玉置敦彦中央大学校教授の論稿「パックスアメリカーナの終焉と中国」を発信。

- 2025年10月に、益尾知佐子九州大学校教授の論稿「中国「一石三鳥」の深海底資源開発」を発信。

- 2025年10月に、倉澤治雄科学ジャーナリストの論稿「科学技術の地政学~中国科学革命vsトランプ2.0~」を発信。

- 2025年10月に、飯田将史防衛研究所部長の論稿「ウクライナ戦争と中東紛争をめぐる中国の得失とロシアとの軍事協力」を発信。

- 2025年10月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論稿「中国経済の中長期的展望-米国や世界との関係との行方-」を発信。

- 2025年10月に、小原凡司笹川平和財団上席フェローの論稿「建国百年における中国軍事力」を発信。

- 2025年10月に、川島 真東京大学校教授の論稿「グローバルサウスから見た「パックス・チャイナ」」を発信。

- 2025年7月に、伊藤融防衛大学校教授の論稿「モディ3.0のインドと今後の展望」を発信。

- 2025年7月に、山田剛日本経済研究センター主任研究員の論稿「インド経済の中長期的展望-インド市場をどう評価する」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「印中国境と軍事戦略」を発信。

- 2025年7月に、長尾賢東京国際大学准教授の論稿「インドパキスタン紛争の行方」を発信。

- 2025年7月に、清田智子長崎大学准教授の論稿「グローバルサウスのリーダーたるインド-その実態は?」を発信。

- 2025年7月に、伊豆山真理防衛研究所主任研究官の論稿「インドの対米・対ロシア外交」を発信。

- 2025年7月に、溜和敏中京大学教授の論稿「インドの戦略から考える日印安全保障協力」を発信。

- 2025年7月に、平松賢司元インド大使の論稿「日印の戦略的関係強化に何が必要か」を発信。

- 2025年4月に、安井明彦みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部長の論稿「米国経済の展望-黄金時代は始まるのか-」を発信する。

- 2025年4月に、田中修拓殖大学大学院経済学研究科客員教授の論稿「内憂外患の中国経済」を発信する。

- 2025年4月に、竹田 幸平ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所客員研究員の論稿「経済安全保障における民間セクターの役割:日米および官民関係を巡る考察」を発信する。

- 2025年4月に、村山裕三同志社大学名誉教授の論稿「防衛産業の競争力強化案:「ファミリー型」から「戦略的系列型」への移行」を発信する。

- 2025年4月に、関山健京都大学教授の論稿「食料安全保障、エネルギー安全保障から経済安全保障を考える」を発信する。

- 2025年3月に、小峰隆夫大正大学客員教授の論稿「日本経済の展望」を発信する。

- 2025年3月に、小黒一正法政大学教授の論稿「社会保障改革や税制改革を考える―財政再建はどうなるか」を発信する。

- 2025年3月に、高見澤将林東京大学客員教授の論稿「経済安保政策の進展と「安全保障化」が加速する中での政策連携強化の在り方」を発信する。

- 2025年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「経済安全保障から地経学へ」を発信する。

- 2025年1月に、山岸敬和南山大学教授の論稿「トランプ政権二期目におけるヘルスケア政策―ケネディ指名に見る政策の行方―」を発信する。

- 2025年1月に、辰巳由紀スティムソンセンター シニアフェローの論稿「第二次トランプ政権の外交・安全保障政策」を発信する。

- 2025年1月に、冨田浩司前駐米大使の論稿「第二次トランプ政権と日米関係―元実務家の視点から」を発信する。

- 2025年1月に、村田晃嗣同志社大学教授の論稿「帰って来た「恐怖の男」―トランプ再登板の意味」を発信する。

- 2024年12月に、飯田健同志社大学教授の論稿「2024年大統領選挙におけるトランプ投票の分析」を発信する。

- 2024年12月に、渡部恒雄笹川平和財団シニアフェローより「トランプの勝因-トランプは何故再び大統領を目指したのか」を発信する。

- 2024年12月に、渡辺将人慶應義塾大学准教授より「カマラ・ハリスとその敗因:民主党は立ち直れるか」を発信する。

- 2024年12月に、西山隆行成蹊大学教授より「選挙を通じてみた米国の民主主義と社会」を発信する。

- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。

- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。

- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。

- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。

- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。

- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。

- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。

- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。

- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。

- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。

- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。

- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。

- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。

- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。

- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。

- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」

- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。

- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。

- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。

- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。

- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。

- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。

- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。

- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。

- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。

- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。

- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。

- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。

- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。

- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。

- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。

- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。

- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。

- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。

- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。

- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。

- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。

- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。

- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。

- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。

- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。

- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。

- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。

- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。

- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。

- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。

- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。

- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。

- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。

- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。

- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。

- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。

-

(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。

- 表紙

- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授

- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将

- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授

- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員

- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将

- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー

- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長

- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長

- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信

- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信

- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信

- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信

- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信

- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信

- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信

- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信

- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信

- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信

- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信

- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信

- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信

- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信

- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信

- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信

- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信

- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信

- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信

- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信

- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信

- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信

- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信

- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信

- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信

- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信

- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信

- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信

- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信

- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信

- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信

- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信

- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信

- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信

- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信

- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信

- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信

- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信

- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信

- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信

- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。

- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。

- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。

- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。

- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。

- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。

- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。

- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。

- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。

- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。

- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。

- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。

- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。

- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。

- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。

- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。

- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。

- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。

- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。

- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。

- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。

- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。

- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。

- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。

- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。

- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。

- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。

- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。

- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。

- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。

- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。

- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。

- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。

- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。

- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。

- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。

- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。

- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。

- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。

- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。

- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。

- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。

- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信

- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。

- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。

- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。

- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。

- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。

- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。

- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。

- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。

- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。

- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。

- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。

- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。

- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。

- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。

- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。

- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。

- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―

- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。

- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信

- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信

- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信

- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。

- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。

- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。

- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。

- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。

- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。

- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。

- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。

- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。

- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。

- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。

- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。

- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。

- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載

- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載

- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載

- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。

- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。

- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。

- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。

- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。

- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」

- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。

- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。

- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。

- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。

- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。

- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。

- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。

- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。

- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。

- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。

- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。

- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。

- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。

- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。

- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。

- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。

- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。

- 2026年1月に、「Security Studies 安全保障研究7-4巻」(ウクライナ戦争後のロシアを考える)2026年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年10月に、「Security Studies 安全保障研究7-3巻」(パックス・チャイナは到来するか)2025年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年7月に、「Security Studies 安全保障研究7-2巻」(日本の安全保障の視点からインドを考える)2025年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年4月に、「Security Studies 安全保障研究7-1巻」(経済の展望と経済安全保障)2025年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2025年1月に、「Security Studies 安全保障研究6-4巻」(第二次トランプ政権下の米国はどこに向かうのか-米国大統領選挙を分析する)2025年1月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年10月に、「Security Studies 安全保障研究6-3巻」(ウクライナ戦争の終結をもたらすのは何か?)2024年10月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。

- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。

- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。

- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会

- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」

- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」

- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)

- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。

- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。

- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介

- 30年5月 再び北朝鮮問題

- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ

- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -

- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン

- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて

- 29年6月、朝鮮半島について

- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人

- 29年1月、(続)カザフスタンという国

- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。